今、ROE経営とか、どうやってリターン率を上げるかとか、社外取締役が必要とか、そのようなことを強調するアメリカ型経営の重要性が声高に叫ばれているが、それを「そのまま」日本に持ってくることが果たして正しいといえるのだろうか。いろいろと制度を整え、「社外役員も多く迎え入れていました」「四半期決算もやっていました」という優等生のような会社の中からも、粉飾決算を行なってしまうような事例が出てくるのが実情だ。

なぜそうなってしまったのか。それに対して、松下幸之助の経営は時代の変化とどう向き合ってきたのか。

松下幸之助が大切にしていたのは、「不易流行」ではないかと思う。「流行」の部分は、日本の置かれている状況の変化である。確かに日本を取り巻く状況は、日々刻々移り変わっていく。しかし、本質、根っこの部分は変わらないはずだ。

幸之助はその組み立てが非常にうまかったのではないか。状況は変わっても、大事にする部分はまったく変わらない。それこそが松下幸之助の経営であろう。

明治時代に日本人は「和魂洋才」という言葉を掲げた。西洋の様式、技術、学問などは取り入れる。ただし、日本の魂は失わない。そういう覚悟である。明治の偉大な先人たちは、捨てていい部分と捨ててはいけない部分の取捨選択に長けていた。そうして日露戦争に勝利することができたのだ。

戦後の日本も1980年代、「Japan as NO.1」といわれ調子に乗ってしまった時代まではうまくやっていたはずである。その後、バブルが崩壊し、虚飾の自信が失われ、足元が崩れたかのように見えたときに、日本人は、本来持っていた強みを忘れてしまった。その辺りがいちばんのポイントではないだろうか。

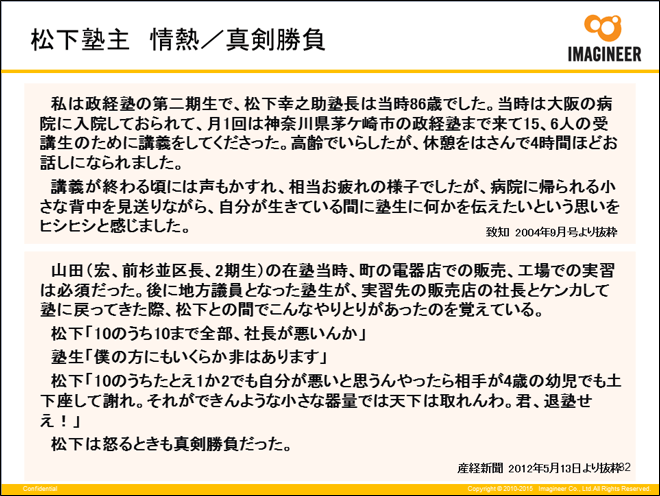

私は20代で松下幸之助と出会ったが、幸之助はこれ以上怖い人に会ったことがないというくらい怖い人だった。松下幸之助が松下政経塾の塾生を叱ったシーンが忘れられない。

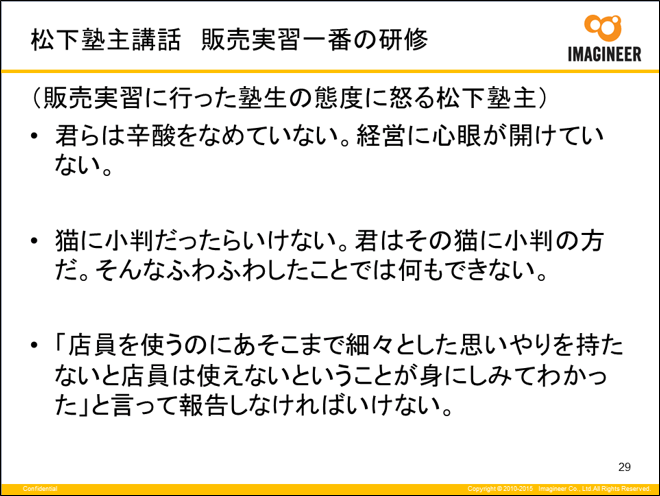

「君らは辛酸をなめていない。つまり君らは心眼が開けていないのだ。経営というものについて、心眼が開けていない。だからわからないのだ。人の育て方や人の使い方、お得意先に対しての仕事の仕方、そんなものは(販売店が)全部持っている。猫に小判という言葉があるだろう。猫に小判だったらいけないが、君らはその猫に小判の方だ」

この言葉は、松下政経塾の塾生たちに対して、松下幸之助が発したものである。松下政経塾では、研修として松下電器(現・パナソニック)の販売店などでの実習が課せられた。塾の1期生、2期生の中には、「なぜ、そんな研修をしなくてはならないのか。自分は政経塾に入ったのであって、松下電器に入社したのではない」と苦々しく思う向きもあった。

研修の成果を発表する場で、塾生の中のそのような不満や疑問を鋭く察した松下幸之助が、眼光鋭く叱ったのである。販売店には経営の大切な要素があるのに、君たちはそれをつかんでいない。「1年間、寮を与えて、生活の面倒を見て、勉強させたけれども、猫に小判だった」と。

85歳という老翁が20代の若者に対して、「猫に小判だ」と突きつける。ここに真剣さが現われている。塾生たちが顔面蒼白(そうはく)になり、凍りついたことはいうまでもない。

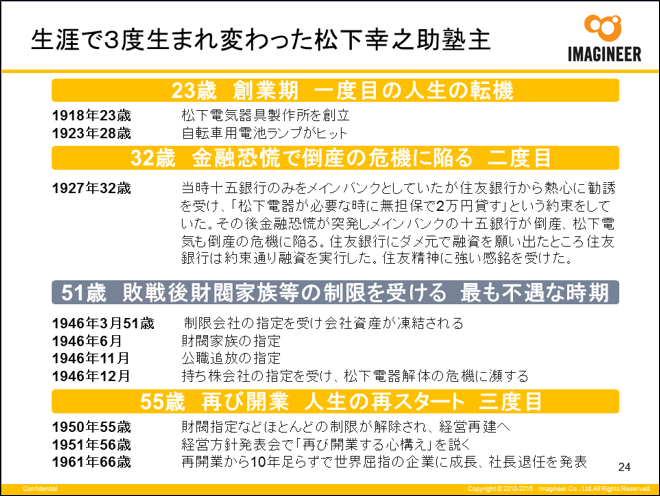

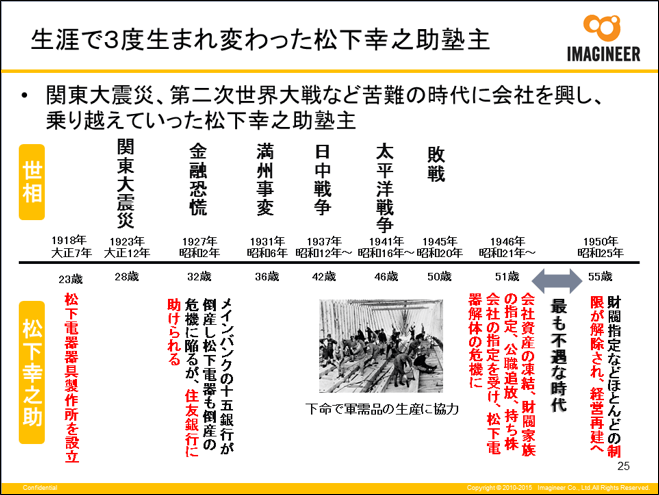

松下幸之助とはどんな人物だったのか。幸之助には生涯で3度生まれ変わったという話がある。転機となったのは、松下電器を創業したとき、金融危機の中で住友銀行に救われたとき、そして彼が50歳から55歳のとき、最も不遇の時代といわれる戦後の5年間である。とりわけ、3度目の転機は、幸之助の人生に大きな影響を与えたと思われる。

戦前の松下電器は、軍の命令で船や飛行機を造ったが、終戦後に軍需補償が打ち切られたため、多額の代金が棚上げされる結果となった。さらに財閥に指定されて財産を差し押さえられ、ついには公職追放されてしまう。最も精力的に活動すべき50代の前半、幸之助は座敷牢に閉じ込められたように身動きができない状態だったのだ。

この時期の幸之助の出来事に関しては、松下電器の社史の中でもつまびらかには語られていない。

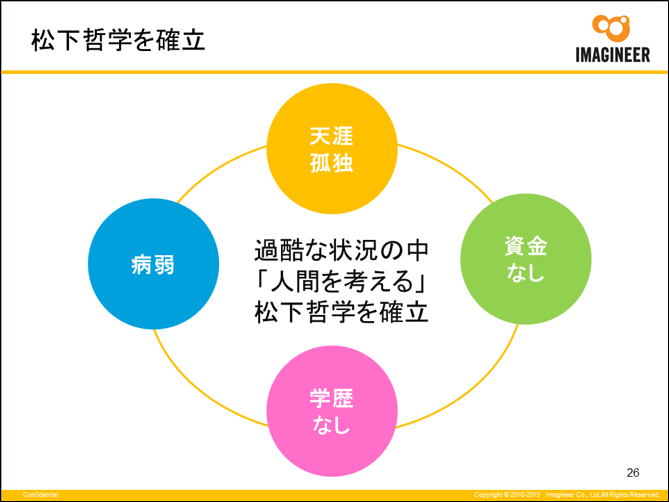

幸之助は幼少の頃、父親が破産して丁稚奉公(でっちぼうこう)に出される。小学校は4年で中退したため、学歴がない。父母兄弟はみな幸之助が30歳になるまでに肺結核で他界し、本人も身体はとても弱かった。当然、金もない。そんな幸之助がどうして成功への道を駆け上がっていくことができたのか。それはまさに、50歳から55歳の最も不遇な時期、座敷牢に閉じ込められたような状況の中でさまざまなことに深い思索を巡らせていったからである。

もしも幸之助が50歳のとき、終戦前の大阪で爆弾に当たって命を落としていたら、彼の評価は「大阪で成功した、単なる成金の社長」で終わっていたのかもしれない。しかし戦後、財閥指定と公職追放の中ではい上がってきた頃から、哲学者的風貌へと変わっていく。55歳で松下電器の再創業を宣言したのち、家電ブームと相まって10年もかからず日本一の経営者となり、さらに世界的経営者として『TIME』の表紙を飾ることになる。

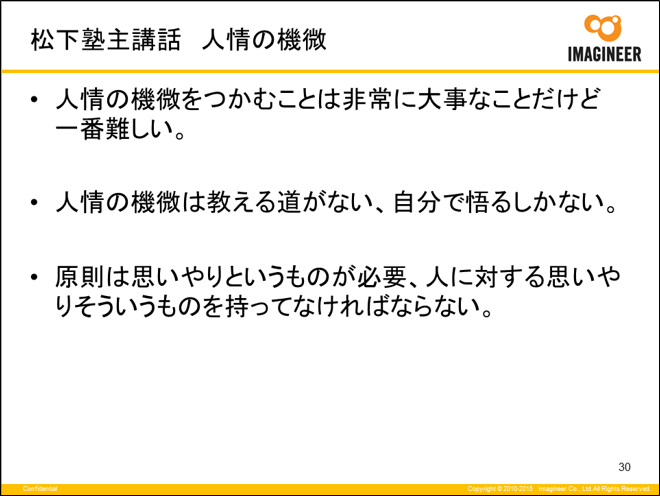

幸之助の成功の裏には、欧米のビジネススクールとはまるで違うやり方がある。それは、ある意味で江戸時代の心学者・石田梅岩の考え方に近い。すべてを実感値として自分自身で考えていくという方法だ。「人情の機微が大事」「嫉妬は黄金色に焼くが良し」といった言葉であったり、相手がどう思っているかを察し、気持ちよく働いてもらうためにはどうしたらいいかを考えて動いたりするなど、ハーバード・ビジネス・スクール流の考え方にも、コーポレートガバナンス・コードにも出てこない教えがある。

アングロサクソンの文化は歴史として記述する文化であるため、後世に残すことができた。当社では松下政経塾における幸之助の講話映像のデジタル化を進めたが、もっと早くから進めておかなければいけなかったと痛感している。

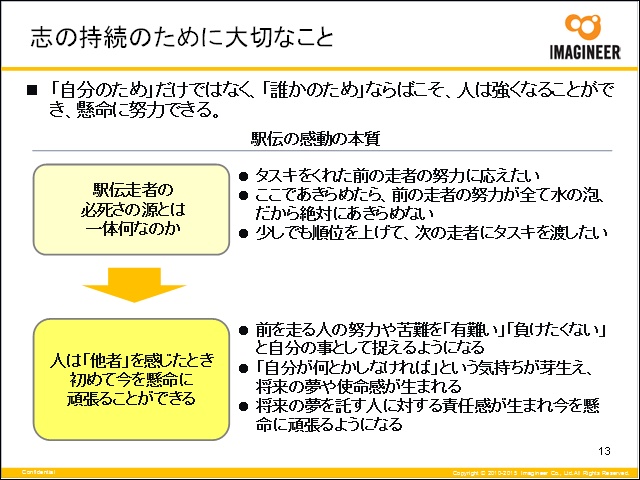

経営者稼業においては、人を切らなければならないときや、やむをえずリストラを決断しなければならない状況に直面することがある。仮にミスを犯し大赤字を出した社員に対し、最初は「理」で考えてその人を切る判断をしたとしても、最後に必ず「情」を添える。そして、「理」と「情」の順序を逆にしてはならない。

松下幸之助は、「あんたは駄目だ。いらない」という言い方は決してしなかった。あたかも庭師が全体を見渡して、はみ出している枝を切ることと同じで、全体の調和からどうしても切らなければならないときには切るのだが、必ず「今までありがとう」という感謝の気持ちを添えたのである。

しかし、そうした考え方はアメリカ型経営にはない。1980~90年代までの日本にはその考え方は残っていたが、それをなくしたのち、何が起こったのか。そのような心を失ったことが、現状の日本経済の惨状を招いたのではないだろうか。

「不易流行」の「不易」である根っこの部分は捨ててはいけない。1995年からの20年間で起こったことから考えると、バブルの後処理よりも、捨ててはいけないものを捨てたところが大きいのではないかと思えてならない。

当社が運営している知的動画メディア「テンミニッツ・アカデミー」では、松下政経塾に蓄積されていた松下幸之助の代表的な講話映像を1話10分程度に編集し配信している。その中には松下哲学のエッセンスが凝縮されているが、幸之助がどのように人間というものを捉えているのか、そのポイントとなるシーンがいくつか出てくる。それを見れば、今の時代においても、人として捨ててはいけないものがあることを理解できる。

松下幸之助の「情熱」と「真剣勝負」というのは、85歳の幸之助が政経塾の塾生である20代の若者を真剣に叱るということだ。それも3、4時間かけて叱る。そんなことをする85歳が世の中にいるだろうか。

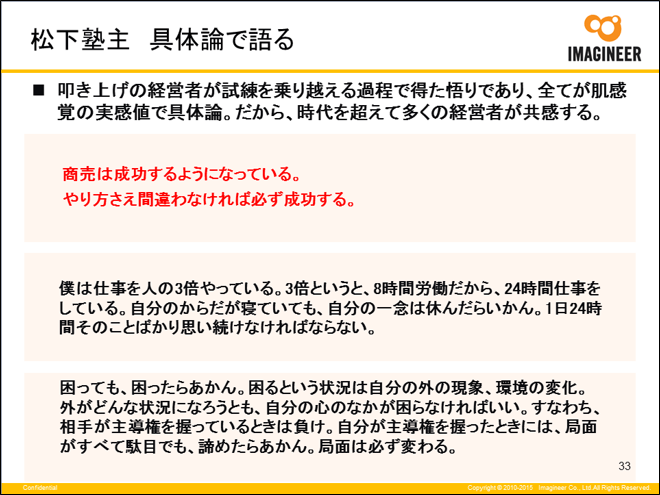

繰り返しになるが、たたき上げの松下幸之助が、幾多の困難を乗り越えてきた過程で培った独自の哲学は、50歳から55歳までの間、座敷牢に閉じ込められるような日々の中での深い思索によって練り上げられたものである。

幸之助が何度も語っていたのは、「商売は成功するようになっている。やり方さえ間違わなければ必ず成功する」「困っても、困ったらいかん」ということであった。「成功とは、成功するまで続けることである」という言葉もある。

経営者にとって、これほど勇気づけられる言葉はない。一方で、これほど「言うは易く、行なうは難い」言葉はないかもしれない。

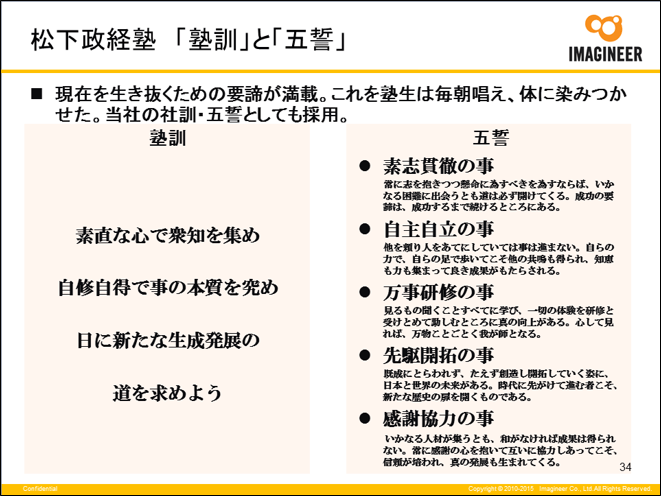

松下幸之助が最後にたどり着いた境地のエッセンスは、松下政経塾の「塾訓」と「五誓」にあるように私は思う。幸之助は、この中に成功の秘訣(ひけつ)をすべて盛り込んでいったのではないだろうか。

松下政経塾が設立されたのは1979年である。実は、その当時から現在まで「何が重要か」ということは、ほとんど何も変わってはいない。「素直な心」「衆知」「自修自得」等々、これらの中には、今の時代を生き抜くための本質が息づいている。

私は2015年10月、久方ぶりに英国のオックスフォード大学を訪れた。この大学には、1920年代に創設されたPPE(Philosophy,Politics,Economics)と呼ばれる看板コースがあり、英国をはじめ他国の首相や元首といった政治家、経済学者など多数の著名人を輩出している。PPEでは哲学・政治学・経済学の3つの学問を一体的に学ばせている。

経営はもとより、国や社会の営みにはそれを支える哲学が不可欠である。近代国家成立以前から存在する欧州の名門校には、決して場当たり的ではない、一国のリーダーを育成するための仕組みが根づいているということだ。

そうした哲学や歴史観は、幸之助が松下政経塾で伝えたかった「人間観」や「国家経営」といったものにも通ずるものがある。幸之助はそれを真剣に考究し尽くし、「塾訓」と「五誓」に落とし込んだのである。

幸之助は80歳を過ぎてから、「塾是」を含めた「塾訓」と「五誓」を毎朝ひたすら大きい声で唱え続けたという。これはもう、ほとんど密教の世界だが、逆にいえば、それだけの思いを込めたものであったということであろう。

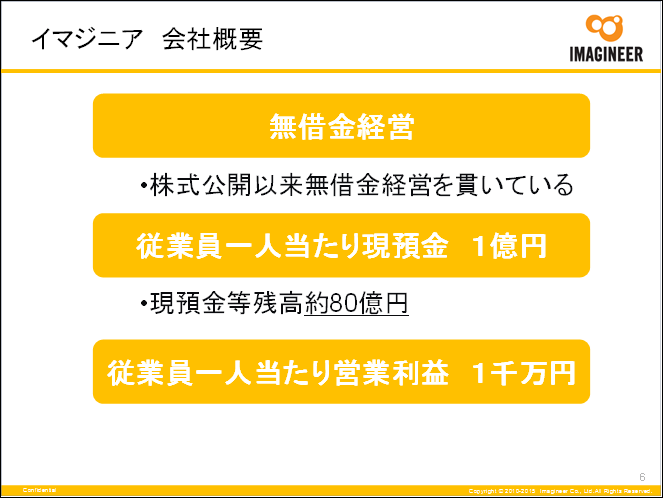

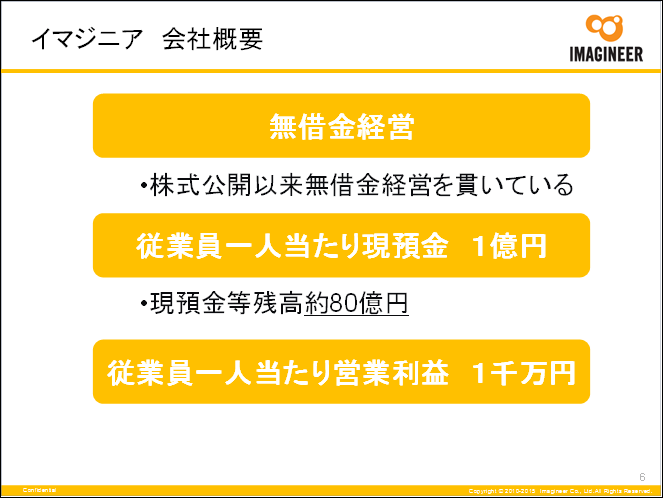

今は当社でも、朝礼のときに当番を決めて、この「塾訓」と「五誓」を「社訓・五誓」として社員全員で唱和している。時代錯誤だといわれるかもしれない。だが、激変する時代には、とりわけ行動指針が必要となる。そして、困難に直面し、迷い悩んだとき、「立ち返るべき原点」を自分の中に持つということは、何ものにも代えがたい強みとなるのである。

人間とは、頭で理解しているだけでは駄目で、いざとなると、身体に染み付かせたものしか役に立たない生き物なのである。松下幸之助が晩年に、自ら考究した言葉を、自ら唱和していた意味を、深く考え、実践したいと考えている。