●人民元が突如、切り下げられた

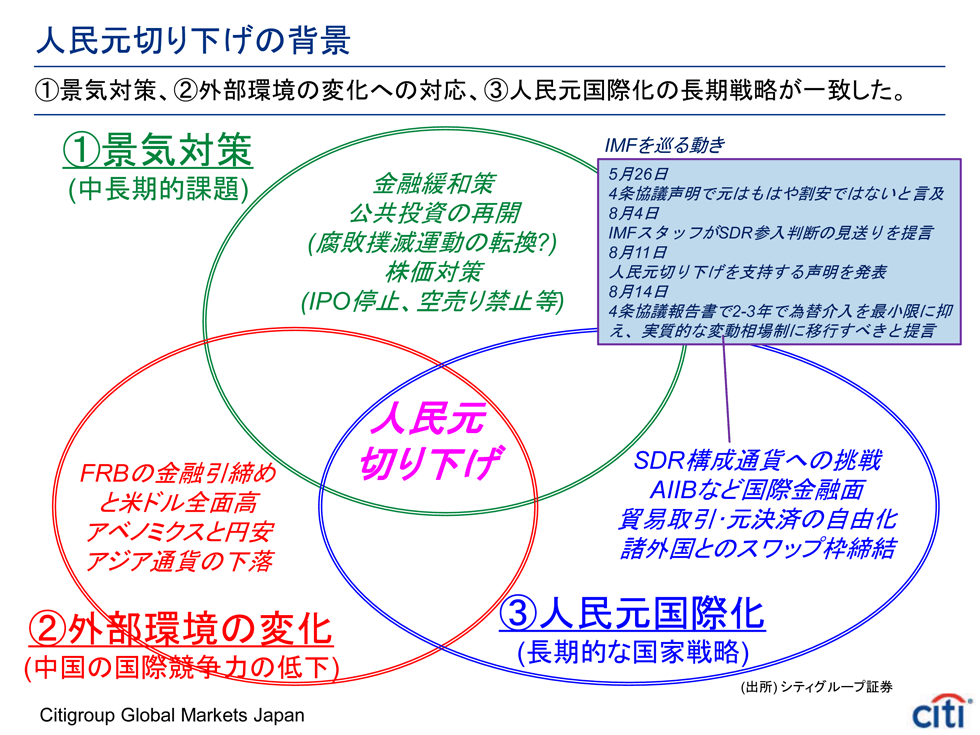

シティグループ証券の高島です。今日はよろしくお願いします。ご存知のとおり、8月に中国人民元の切り下げが行われました。今日は、その人民元切り下げの背景、人民元が今後どのように推移していくか、元切り下げがドル円相場や他の通貨に与える影響の三つについてお話ししようと思っています。

まずは「元切り下げの背景」ですが、8月11日、人民元の為替レートが突如、元安方向へ切り下げられました。それまでは1ドル6.2元前後で推移していたのですが、切り下げ後は、1ドル6.4元前後となりました。私が勤務しているシティグループでは、人民元相場は、1年ほどかけて、1ドル6.8元前後まで元安が進むと見ています。切り下げ前の6.2元のところから、大体1割ぐらい向こう1年間ぐらいかけて元安が進むという見方をしています。

今回、元切り下げを発表する際に、中国の中央銀行である人民銀行が記者会見を行っています。そこでは、人民元の市場レートが基準値からかけ離れていたことを強調し、市場レートと基準値のギャップを小さくすることに元切り下げの目的があると語っていました。人民銀行は、基本的に毎朝、人民元の基準値を発表します。あくまでも参考レートで、その値で取引されるわけではなく、実際の市場レートは少し元安あるいは元高の水準になります。ところが最近、市場レートが基準値よりもかなり元安方向にとどまる状況が続いていたのです。今回、そのギャップを是正するために、元相場の誘導目標、あるべき水準を元安方向に変更したというのが、人民銀行の説明です。

それ以外には、数年間のドル高によって、円安、ユーロ安、アジア通貨などの新興国通貨安や資源国通貨安になっていることも強調していました。円安や韓国ウォン安、台湾ドル安が進むと、中国の国際競争力が落ちてしまいます。元が対米ドルで高止まった状態になっていたこともあって、元の割高感が突出していたのです。そのため、元を円安、アジア通貨安に適合させる目的があるという説明がありました。

市場には、今回の元切り下げは、輸出を振興するための景気刺激策だという見方がありますが、当の人民銀行は、輸出を推し進めるために人民元相場を10パーセントも切り下げるのではないと言っており、建前としては、景気対策や輸出振興のために通貨安誘導をしているという見方...