●先進国の「豊かさ」を表す指標は何か

さて、ここまでに述べたいくつかの意味で、今僕らが生きている世界は、本当に人類史の節目なのです。では、その節目は、どういうことに現れているのでしょうか。

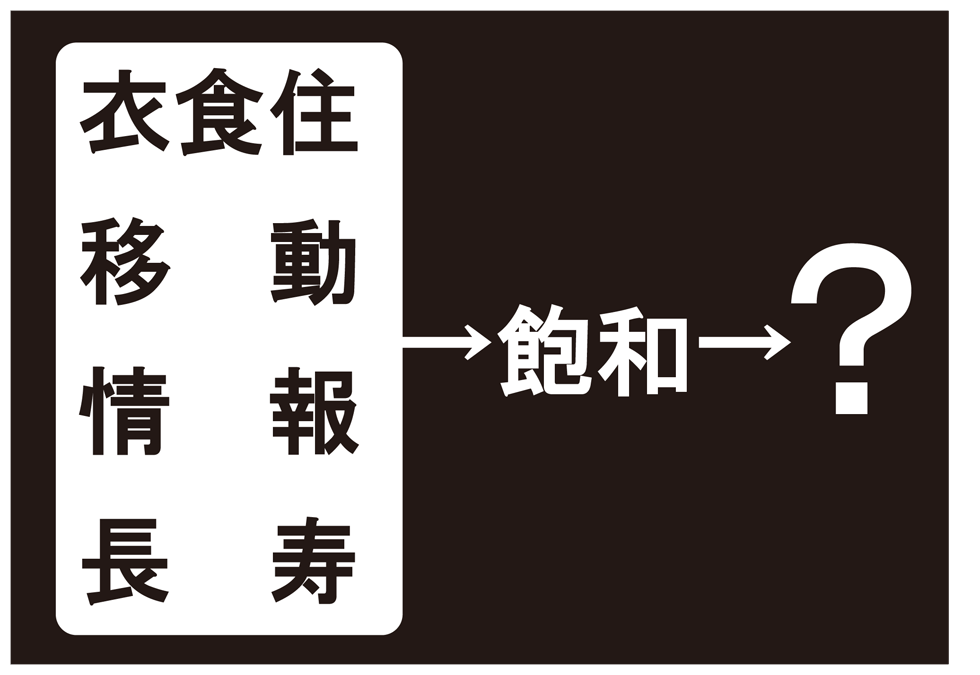

今や産業革命が世界中に行き渡ってきたり、いろいろな状況があります。「先進国だ」「豊かだ」と言っていますが、豊かさとは何でしょうか。日本のような先進国では、衣食住、移動、情報、長寿、これらを一般市民が手にしたのです。このフレーズは、一言一言がとても重要なのです。

君たちは、「衣料がなくて寒くなるのではないか」などと心配はしたことがないでしょう。もちろんないはずです。「食べ物がなくなるのではないか」という心配もしたことがないですね。住居の心配なんて、もちろんしたことはないと思いますが、今、日本には5800万軒の家があります。一方、家族の数は5000万しかないですから、日本中では800万軒が空き家なのです。ぜいたくを言わなければ、どこかに家はあるのです。

●昔は一部の特権だった「衣食住、移動、情報、長寿」

個人で考えてもそうでしょう。おじいさんやおばあさんの家が空いてしまうとか、もうすでに空き家になっているとか。日本ではもう15パーセントが空き家なのです。ですから、衣食住には基本的に困らないのです。

それから、移動の手段ですが、ここに来るのに電車に乗ったり、飛行機に乗ったり、車で来たりしていると思いますが、自由に移動ができます。

情報の手段としては、端末を持っていますね。情報の手段を持っているわけです。

それから、長寿です。これなどは、昔は本当に一握りの人の特権でした。皆、飢え死に寸前の状態に近かった。だって100人のうち99人が農民だったのです。江戸時代に入っても100人のうち85人が食料をつくって、ようやく生きてきたという時代です。

●100年前の「赤とんぼ」の歌詞に庶民の生活をみる

君たちは、「赤とんぼ」という歌を知っていますよね。

「夕焼け小焼けの赤とんぼ、おわれてみたのはいつの日か」

あの「おわれて」というのは、「追いかけられて」という意味ではありません。「おわれて」は「おんぶされて」「背負われて」という意味です。「夕焼けや赤とんぼを、おんぶしてもらって見たのはいつのことだったかな」という歌です。

では、誰がおんぶし...