テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

瞬時にわかる?説明しづらい「左右」の感覚

自然な空間把握を、人に伝える言葉に「上・下・左・右」があります。特に「左」と「右」の違いは、どのように言葉で説明しますか?

もし、あなたが、即座に左右を聞き分け、なおかつ方向を示せるのにもかかわらず、言葉で説明することが難しいようであれば、身体的な絶対左右感ができているといってよいでしょう。幼児期、「お茶碗を持つ手が左で、箸を持つ手が右」というような身体感覚で教わるケースより、絶対音感のように身体化し、自然に「左・右」感覚を持てる人が大半ではないかと思います。

幼児期から両利きや利き手が違うことから矯正された人の場合、この絶対的な左右感覚が身につかず、特に、助手席からのナビや自動車学校などで「右折して下さい」「左折して下さい」という言葉に迷ってしまうケースなど、苦労した経験を持っている方は少なからず存在します。また、子どもによっては、健康診断などでの視力検査で、開いている方向を示す「左・右」を即座に応えることができず、「眼鏡使用」と判定されてしまったというケースなど、聞いたことはないでしょうか。ちなみに、「左右盲」という言葉もあるようですが、スタッフの中にも「左・右」の判断に時間がかかってしまうという人が数名いました。

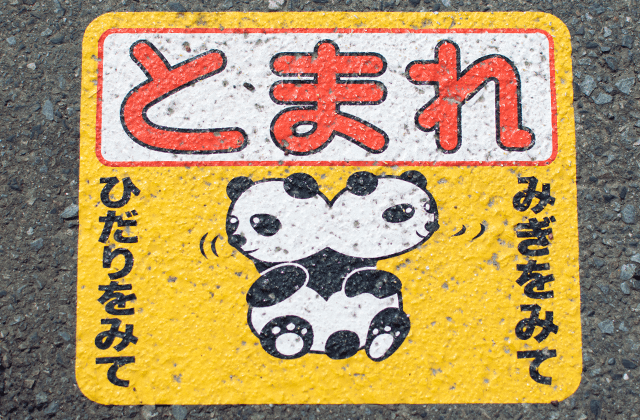

こうした自然界の左右非対称性は、1970年代、マーティン・ガードナーの『自然界における左と右』が発刊されたころに大きな話題となりました。こうした左右の非対称性への関心は、物理学から生物学へ、生物学から経済学へ、経済学から社会学までに拡がりをみせています。披露宴で新郎新婦の座る位置から、車道のレーンが国によって違うように、少なからず意味づけられ、制度や社会のルールの中に組み込まれています。

「左右が分かればセカイを制す」ともいえそうな、左右の非対称性や偏りの傾向分析と応用は、近年「左右学」としても語られています。埼玉学園大学の西山賢一教授による『左右学への招待』(光文社・知恵の森文庫)がよく知られているところです。

また、「左・右」という方向感覚は、相対性と対称性に基づいて歴史的に、空間認識とは別に意味づけされ、概念的な領域に言葉の意味を拡げてきました。たとえば、政治に関していえば、ニュースでも頻出する、「左派・右派」、「右翼・左翼」などの言葉が挙げられますね。

このように、いろいろな「左・右」について探ってみると、世界の見方を大きく変化させることができそうです。

もし、あなたが、即座に左右を聞き分け、なおかつ方向を示せるのにもかかわらず、言葉で説明することが難しいようであれば、身体的な絶対左右感ができているといってよいでしょう。幼児期、「お茶碗を持つ手が左で、箸を持つ手が右」というような身体感覚で教わるケースより、絶対音感のように身体化し、自然に「左・右」感覚を持てる人が大半ではないかと思います。

「左右盲」!?意外にロジカルな説明がしづらい「左・右」感覚

一般的な言葉による説明としては、12を上、6を下になるように正面から見たアナログ時計の文字盤で、7から11までの文字盤がある方向を「左」、1から5までの文字盤がある方向を右という説明や、北極星を正面に見据えて、西の方角が「左」、東の方角が「右」と説明されるケースがあります。どちらも、前提となるモノ、方角に結びつけられた相対的な感覚になります。頭のある方向が「上」で、足のある方向が「下」であるとか、モノが落ちていく方向が下で、その反対が「上」と説明できる「上・下」感覚に比べ、意外にロジカルな説明がしづらいのが「左・右」感覚です。幼児期から両利きや利き手が違うことから矯正された人の場合、この絶対的な左右感覚が身につかず、特に、助手席からのナビや自動車学校などで「右折して下さい」「左折して下さい」という言葉に迷ってしまうケースなど、苦労した経験を持っている方は少なからず存在します。また、子どもによっては、健康診断などでの視力検査で、開いている方向を示す「左・右」を即座に応えることができず、「眼鏡使用」と判定されてしまったというケースなど、聞いたことはないでしょうか。ちなみに、「左右盲」という言葉もあるようですが、スタッフの中にも「左・右」の判断に時間がかかってしまうという人が数名いました。

今では九割の右利きだが、180万年前は左利きが半数強だった

さて「左・右」感覚は、空間的に方向性を問うだけであれば対称的なのですが、結びつけられた自然界のモノ・コトには意外な偏りがあります。右利きと左利きの割合、右脳と左脳の役割、髪の毛の渦巻きの方向性など、少なからず傾向と偏りがみられます。また、発掘調査から判明したコトとして、180万年前の人類は左利きの割合が半数強だったのに、徐々に右利きが増えて、今では九割を占めるようになったという話もあります。こうした自然界の左右非対称性は、1970年代、マーティン・ガードナーの『自然界における左と右』が発刊されたころに大きな話題となりました。こうした左右の非対称性への関心は、物理学から生物学へ、生物学から経済学へ、経済学から社会学までに拡がりをみせています。披露宴で新郎新婦の座る位置から、車道のレーンが国によって違うように、少なからず意味づけられ、制度や社会のルールの中に組み込まれています。

コンビニ左回りレイアウトは、ひったくり犯人の逃亡傾向から考案!?

人間の習性からマーケティングに応用した「コンビニ左回りレイアウト」について聞いたことはないでしょうか。入口から、左回りに雑誌、ドリンク、デザート、弁当と売れ筋商品を配置しているパターンです。別の視点で、「ひったくり犯人の80%は左折して逃亡する」という統計データもあります。そこから配置を工夫したことで、警察では検挙率が60%もアップしたとのこと。「左右が分かればセカイを制す」ともいえそうな、左右の非対称性や偏りの傾向分析と応用は、近年「左右学」としても語られています。埼玉学園大学の西山賢一教授による『左右学への招待』(光文社・知恵の森文庫)がよく知られているところです。

また、「左・右」という方向感覚は、相対性と対称性に基づいて歴史的に、空間認識とは別に意味づけされ、概念的な領域に言葉の意味を拡げてきました。たとえば、政治に関していえば、ニュースでも頻出する、「左派・右派」、「右翼・左翼」などの言葉が挙げられますね。

このように、いろいろな「左・右」について探ってみると、世界の見方を大きく変化させることができそうです。

<参考文献>

『左右学への招待』(埼玉学園大学教授 西山賢一著、光文社・知恵の森文庫)

『左右学への招待』(埼玉学園大学教授 西山賢一著、光文社・知恵の森文庫)

人気の講義ランキングTOP20

ソニー流「人材の活かし方」「多角化経営の秘密」を学ぶ

テンミニッツ・アカデミー編集部