社会人向け教養サービス 『テンミニッツ・アカデミー』 が、巷の様々な豆知識や真実を無料でお届けしているコラムコーナーです。

歴史

『土と生命の46億年史』が解き明かす土と進化の壮大な物語

人類はこれまで科学技術によってさまざまなものを生み出してきました。それでも作り出せないものがあります。これが「生命」と「土」です。土とは「岩石が崩壊して生成した砂や粘土と、および生物遺体に由来する腐植…

【読書】2025.02.10

みなさんはヘーゲルという哲学者をご存じでしょうか。本名ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルは、18世紀後半から19世紀初頭にかけて活躍したドイツの哲学者です。「弁証法」や「正反合」、「止揚」…

【読書】2025.01.31

『赤毛のアン』といえば、多くの人がまず思い浮かぶのは、1979年に放送された高畑勲監督のアニメ版ではないでしょうか。「世界名作劇場」の一作として制作されたこのアニメは名作として名高く、今もなお多くのフ…

【読書】2024.12.02

「歴史学」(=歴史を研究の対象とする学問)の専門家である歴史家は、具体的にどうやって歴史を研究しているのでしょうか。また、歴史家は、歴史をひも解くための重要な「史料」をどのように読んでいるのでしょうか…

【読書】2024.10.10

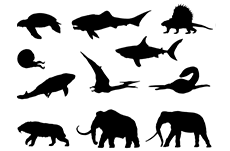

過去、地球上に存在した巨大な古代生物といえば、まずは恐竜が思い浮かぶでしょう。子どもの頃、その生活に思いを馳せた人は多いはず。恐竜の映画を見てワクワクしたこともあるのでは。恐竜はその時代の花形ですから…

2024.08.02

日本の通貨は「円」と呼びますが、そもそもなぜ「円」というのでしょうか。あまりに馴染みすぎて、考えたこともなかったという人は多いと思います。 今回は、知っているようで知らない「円」という通貨単位の歴史に…

2024.07.21

●古くからの聖地・高野山 紀元前5世紀頃のインドでブッダによって開かれた仏教は、中国から朝鮮を経由して6世紀半ばに日本へと伝わったといわれます。そして、日本国内ではさまざまな仏教の宗派が誕生しました。…

2024.07.12

日本は世界でも有数の発明大国として知られ、これまでに数多くの発明が生まれ世界にも大きな影響を与えてきました。日本の特許制度は1885年から始まり、100周年を迎えた1985年には、特許庁が特に功績のあ…

【読書】2024.06.28

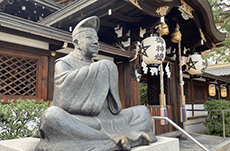

「石田梅岩」という名前を聞いたことがある方は多いと思います。貞享2年(1685年)に生まれ、延享元年(1744年)に没した江戸時代の思想家です。彼が打ち立てた「心学」という哲学の名称も有名です。よく、…

2024.06.22

近年、日本刀を愛する人々が急増しています。ゲームや漫画、アニメのモチーフとなったことをきっかけに若者や女性の間に「刀剣ブーム」が到来し、今や日本刀は多くの人の関心を集める大きなコンテンツとなリました。…

【読書】2024.06.07

●研究の進展で見えてきた「日本人のルーツ」テンミニッツTV編集長の川上達史です。「耳あかが湿っている人は縄文人系、乾いている人は弥生人系」……などという話を聞いたことがある方も多いことでしょう。この日…

2024.05.28

明智光秀と言えばどんなイメージがあるでしょうか?よく言われている「稀代の反逆者」「三日天下のあわれな裏切り者」といったイメージとは少々違うことを連想する人もいるのではないでしょうか。静岡大学名誉教授の…

【読書】2024.05.10

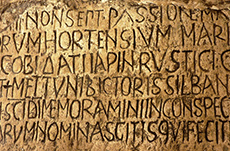

紀元前8世紀から紀元後5世紀、地中海世界を生きた古代ギリシャの人々の日常には「魔術」がありました。呪文で病を治したり、人形に針を刺して恋愛を成就させたり、金属板に呪いを書いて井戸の底に沈めたりといった…

【読書】2024.04.22

日本人の英語学習への情熱には驚くべきものがあります。それは書店の語学学習コーナーを見れば明らかです。初心者向けから上級者向けまで、多種多様な英語学習書がぎっしりと並んでいます。英会話の基本からビジネス…

2024.04.22

「世界最古の自動販売機はいつ頃に誕生したのか?」に思いをはせてみると、「早くとも産業革命が起こった18世紀頃?」「いや硬貨の判別は難しいからもっと時代が下がって19世紀や20世紀に入ってから?」などと…

【読書】2024.04.18

恐竜と聞いて多くの人が思い浮かべるのは、ティラノサウルスではないでしょうか。映画「ジュラシックパーク」にも出てきましたが、その全長は12メートルを超すものもいたほどの最強の肉食恐竜です。強力な顎でほか…

【読書】2024.03.29

平安時代の文化といえば『源氏物語』や『枕草子』で描かれるよな、華やかで優美なイメージがあります。貴族文化全盛の時代ということもあり、これらは大きく見れば間違っていないでしょう。ただし、千年という時間の…

【読書】2024.03.22

私たちの習慣、風習、ならわしなどについて、「いつから?」や「なぜ?」「どこから?」などと考えてみると、意外とわからないことは多いのではないでしょうか。たとえば、人はいつから化粧をするようになったのか。…

2024.03.12

政治やビジネスの勢力争いでは「裏切り」「寝返る」といった背信行為は、憎むべきものと考えられるのが普通。現代でもそうですから、とりわけ武家社会では裏切り行為は憎むべきもの、恥ずべきことの筆頭に挙げられる…

【読書】2024.02.05

2024年のNHK大河ドラマ「光る君へ」では、安倍晴明(あべのせいめい)がメインキャラクターの一人として登場しています。安倍晴明といえば、「陰陽師(おんみょうじ)」の第一人者として有名です。しかし、陰…

【読書】2024.02.02

ヨーロッパではさまざまな言語が話されていますが、これらの言語には「ラテン語」が大きく影響しています。たとえば「アルファベット」は正式には「ラテン文字」と呼ばれます。つまり、ラテン語を書くために生まれた…