テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

人工衛星の墓場「ポイント・ネモ」とは

これまでに8000機以上が打ち上げられている人工衛星

旧ソビエト連邦が、世界ではじめての人工衛星「スプートニク1号」を打ち上げてから、60年以上が経ちました。宇宙開発史がスタートし現代に至るまで、約8000という数の人工衛星が打ち上げられています。人工衛星とは、地球の軌道上をぐるぐると回っている人工物のことで、惑星の調査をしたり宇宙の歴史を調べたりするだけでなく、気象観測や地質調査など実は地球の観測にも多く役立てられています。しかし、そうした人工衛星たちも経年劣化するため、古くなると次世代機に引き継がれることがほとんどです。では、役目を終えた人工衛星はどのような最後を迎えるのでしょうか。その多くは大気圏に突入し燃えつきる運命です。しかし、一部は燃えつきずに地球に落下してきます。その落下地点──人工衛星の墓場とも呼べる場所が、地球には存在しています。通称「ポイント・ネモ」。

この「ポイント・ネモ」とは一体どんな場所なのでしょうか。

ベルヌの小説が名前の由来となった「ポイント・ネモ」

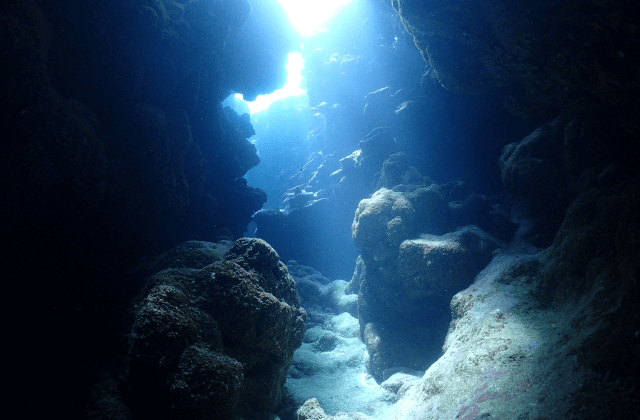

「到達不能極」という言葉をご存じでしょうか。文字の通りに解釈すると、たどり着くことが難しい場所となりますが、定義としては「地理的に最も海から離れている陸地」もしくは「地理的に最も陸地から離れている海」という意味です。地球における「地理的に最も陸地から離れている海」は南太平洋の上にあり、ニュージーランドと南米大陸のチリとの間に存在しています。太平洋の上に点在している諸島とは、どれも2700km近くの距離があり、わざわざ船が通りかかることもなければ、もちろん人が住んでいるということもありません。この南太平洋上の「到達不能極」が、人工衛星の墓場である「ポイント・ネモ」です。

SF小説に詳しい方は、この名前にピンとくるかもしれません。19世紀の作家ジュール・ベルヌの『海底二万マイル』に登場する潜水艦ノーチラス号の船長、ネモから取られています。ネモとは、ラテン語で〝誰もいない〟という意味を持ちます。まさに、南太平洋の到達不能極は、「誰もいない」地球の空白地と言っていいでしょう。『クトゥルフ神話』の作者として知られるアメリカの作家ラヴクラフトは、人工衛星が空を飛ぶ以前に、この場所を異形の神が眠る都市〝ルルイエ〟が沈んでいるとして描いたほど。そこに、現在では大量の人工衛星の残骸が沈んでいるのです。

将来的には国際宇宙ステーションも落下予定

「ポイント・ネモ」に沈んだ人工衛星の数は、約200~300にものぼります。最も有名なものでは、旧ソ連によってつくられた世界初の宇宙ステーション「サリュート」と、その後継機である「ミール」です。とくに「ミール」は総重量120トン以上と、巨大な物体でした。そのため、大気圏再突入の際にすべて燃えつきることができず、たくさんの部品が地球に落ちたのです。その後も、「ポイント・ネモ」にはさまざまな人工衛星が落下しました。2018年4月には、中国の宇宙実験室「天宮1号」が制御不能となり、残骸の一部が「ポイント・ネモ」に落ちています。2020年代のうちには国際宇宙ステーション(ISS)もここに落とされる予定になっています。ISSの総重量はミールを遥かに超えた420トン。サッカーコート1面分ほどの巨大物を落下させるには、高い技術力が必要になります。

環境汚染の心配は……?

しかし、これだけ多くの人工衛星が落ちているとなると、海洋汚染も気になります。近年、プラスチックの海洋流出が問題になり、レジ袋が有料化されるなど、是非はともかくさまざまな取り組みがなされているのも確かです。〝誰もいない〟という「ポイント・ネモ」ですが、実際、ここに住んでいる生物は少ないようです。大陸から遥か離れた場所にあるため、生物が生きるための栄養素が少なく、多様な生物が生きて行けるような環境ではないという報告も出ています。しかし、これまで宇宙開発に未着手だった国々が次々と開発に参戦するなか、いつまでも「ポイント・ネモ」を墓場にしておくわけにもいきません。近年では、大気圏再突入の際に燃えつきるような素材の開発も進んでいます。

人気の講義ランキングTOP20

ソニー流「人材の活かし方」「多角化経営の秘密」を学ぶ

テンミニッツ・アカデミー編集部