テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

なぜ軽自動車のナンバープレートは黄色なのか

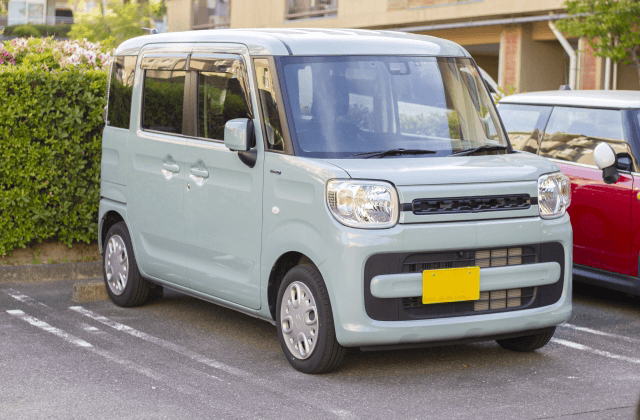

自動車のナンバープレートにはいくつかの種類があります。最も一般的なのは白地に緑文字です。これは自家用の普通車や小型車に使用されています。この次によく見かけるものが「黄色に黒文字」ではないでしょうか。これは主に自家用軽自動車に使用されます。ではなぜ、自家用軽自動車のナンバープレートは黄色なのでしょうか。

黄色になった理由は、視認性の高さがあるようです。国土交通省によると、軽自動車と普通乗用車で分けた理由は、「高速道路での料金や最高速度の規定がそれぞれに異なっていたから」とのこと。当時は料金所での判別を容易にしたり、高速道路での取り締まりをしやすくしたりする必要がありました。ただし今では高速道路での最高速度はどちらも100km/hとなり、ETCの普及で係員が車を見分ける必要性もあまりなくなりました。色を分けた意味は今では希薄化してきているようです。

こうして登録された普通車・小型車は「登録車」と呼ばれ、ナンバープレートは「自動車登録番号標」と呼ばれます。一方、軽自動車のナンバープレートは「車両番号票」と呼ばれます。違いの背景には軽自動車の歴史が絡んでいます。軽自動車が世の中に出てきたのは戦後の復興期。この頃の軽自動車は3輪オートバイに被せ物をした程度のものですが、貧しい時代での簡単便利な荷物輸送手段として大活躍します。日本が急速に成長するとき、日常で必要不可欠な物流手段は軽自動車でした。まずは、手軽に使えることが最優先されてきたということのようです。

ただし「黒ナンバー」を付けることができるのは、事業用の「貨物車両」に限定されます。貨物車と認定されるにはいくつかのルールがあります。たとえば「前席より後ろを最大限荷物が置けるようにした状態の床面積が、軽自動車は0.6平方メートル以上確保されている必要がある」といったもの。こういったいくつかの基準を満たしていれば、中古で購入した軽自動車であっても黒ナンバーを取得することは可能になるようです。

黄色ナンバーは1975年から

ナンバープレートはもともとアメリカで馬車の所有者を表すために利用され始めたものだそうです。日本では1907年(明治40年)に装着が義務付けられました。1919年には色の規定も設けられたようですが、この時には地域によって異なります。全国で統一されたのは1951年の道路運送車両法でのこと。さらに普通車(登録車)が今と同じ色になったのは1962年。この時までは軽自動車も普通車と同じでしたが、こののち1975年に黄色に変更されています。黄色になった理由は、視認性の高さがあるようです。国土交通省によると、軽自動車と普通乗用車で分けた理由は、「高速道路での料金や最高速度の規定がそれぞれに異なっていたから」とのこと。当時は料金所での判別を容易にしたり、高速道路での取り締まりをしやすくしたりする必要がありました。ただし今では高速道路での最高速度はどちらも100km/hとなり、ETCの普及で係員が車を見分ける必要性もあまりなくなりました。色を分けた意味は今では希薄化してきているようです。

軽自動車が戦後の日本の物流を支えた

また、普通車や小型車のナンバープレートには、取り付けるためのボルトの上にキャップがあります。これは「封印」といって発行した運輸支局に登録されたことを意味しています。一方で、軽自動車にはこれがありません。この点は2種の間に大きな違いがあることを示しています。普通車や小型車は車両情報を運輸支局へ「登録」するのですが、軽自動車は軽自動車検査協会へ「届出」するだけの簡易的なもの。こうして登録された普通車・小型車は「登録車」と呼ばれ、ナンバープレートは「自動車登録番号標」と呼ばれます。一方、軽自動車のナンバープレートは「車両番号票」と呼ばれます。違いの背景には軽自動車の歴史が絡んでいます。軽自動車が世の中に出てきたのは戦後の復興期。この頃の軽自動車は3輪オートバイに被せ物をした程度のものですが、貧しい時代での簡単便利な荷物輸送手段として大活躍します。日本が急速に成長するとき、日常で必要不可欠な物流手段は軽自動車でした。まずは、手軽に使えることが最優先されてきたということのようです。

現在の物流を支えるのは黒ナンバー

こういった軽自動車の役割は、今では「黒ナンバー」に引き継がれています。装着している車でよく見かけるのは、荷物配達の車です。このナンバープレートは事業用の軽自動車(事業用軽貨物車)を表しています。この「黒ナンバー」は比較的取得しやすく、さらに営業用車両なので黄色ナンバーの車と比べて自動車重量税や軽自動車税が安くなるなど、さまざまなメリットがあるようです。ただし「黒ナンバー」を付けることができるのは、事業用の「貨物車両」に限定されます。貨物車と認定されるにはいくつかのルールがあります。たとえば「前席より後ろを最大限荷物が置けるようにした状態の床面積が、軽自動車は0.6平方メートル以上確保されている必要がある」といったもの。こういったいくつかの基準を満たしていれば、中古で購入した軽自動車であっても黒ナンバーを取得することは可能になるようです。

<参考サイト>

なぜ軽ナンバーは黄色? なぜ普通車と色が異なる? 複雑な数字の意味とは|くるまのニュース

https://kuruma-news.jp/post/362737

軽自動車の歴史|軽自動車検査協会

https://www.keikenkyo.or.jp/information/information_000026.html

黒ナンバーの車ってなに?|CarMe

https://car-me.jp/articles/11209

なぜ軽ナンバーは黄色? なぜ普通車と色が異なる? 複雑な数字の意味とは|くるまのニュース

https://kuruma-news.jp/post/362737

軽自動車の歴史|軽自動車検査協会

https://www.keikenkyo.or.jp/information/information_000026.html

黒ナンバーの車ってなに?|CarMe

https://car-me.jp/articles/11209

人気の講義ランキングTOP20

実は生物の「進化」とは「物事が良くなる」ことではない

長谷川眞理子