●ポンドと円は、ドルを間に挟んで真逆の動きを示す

本日最後の話題は、ポンド安がドル円に及ぼす影響ということになってきます。

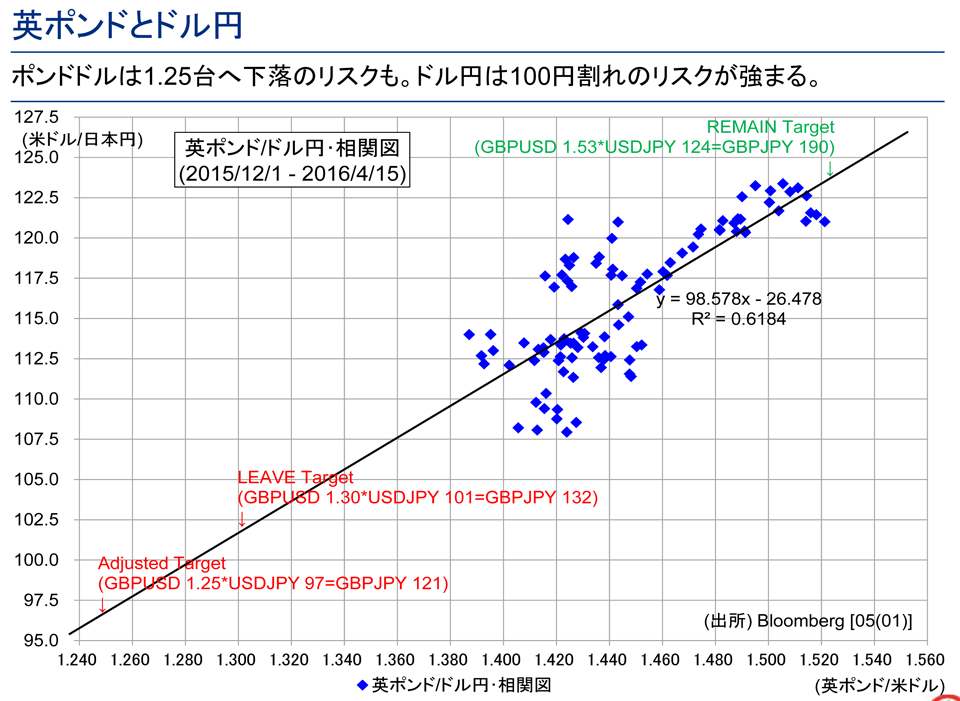

今見ていただいているグラフは、昨年12月から今年4月15日までの、ポンドの対米ドル相場とドル円相場の相関図を示しています。なぜこの期間の相関関係を取っているのかというと、この期間のイギリスのソブリンCDS(クレジット・デフォルト・スワップ)が関係してきます。CDSは、イギリスの国債が万一デフォルトしたらどうなるのかを表す一種の保険料のようなものと考えていいでしょう。この期間に、イギリスのCDSは、ヨーロッパ大陸の特にドイツなどと比べると明確に上昇を示しました。つまり、EU離脱問題に対してマーケットがナーバスになっていたのがこの期間だと考えられるということです。

この間、ポンドがドルに対して上昇すると、円は上がりました。これは、ドルがポンドに対して下落すると、ドルは円に対して上昇する。逆にポンドがドルに対して下落すると、ドルは円に対して下落する。要するに、ドルを軸に考えた場合、英国ポンドと円に対する反応は正反対に出るということです。

その結果として、ポンドドルとドル円は、非常に分かりやすい「順相関」を持つことがお分かりいただけると思います。

●シティグループが予測したドル円:ポンド円の動き

われわれのチームがEU離脱国民投票の前に想定したのは、「もし残留が決まったら、ポンドは対米ドルで1.53ぐらいまで戻るだろう」という見方でした。一方で、「離脱が決まったら、1ポンド=1.3ドルぐらいまで下がるだろう」と見ていました。この相関からすると、ドル円の推計値が大体101円、ポンド円が132円になります。ちょうど今は、この水準にあるわけです。

平たくいうと、ポンドが1.3ドルまで下がるという見方が正しかったという前提に立てば、ドル円の水準も今ちょうど101円ぐらいで、ポンド円・ドル円ともに、ほぼ予想したドンピシャの水準に来ているということになります。

ただ、こういった動きが予想より早く起こったものですから、私が所属しているシティグループのG10FXストラテジー・チームとしては、向こう数カ月中にポンドドルがほとんど1.25ドルぐらいまで下がるリスクが出てきたと見込んでいます。

この相関図からいえば、その場合のド...