●誰が何をどうしてももうかった“政冷経熱”時代

さて、中国市場が黄金時代とはいうものの、この市場を生かした中国ビジネスで成功するのはなかなか難しい、と考えている日本企業が大多数だと思います。

どうしてこんなに大きなチャンスがあるのに、日本の企業がなかなか成功できないのかというところは、非常に難しい課題です。世界で戦えるグローバル企業はもちろん成功していますが、成功できる企業は、ほんの一握りなのです。

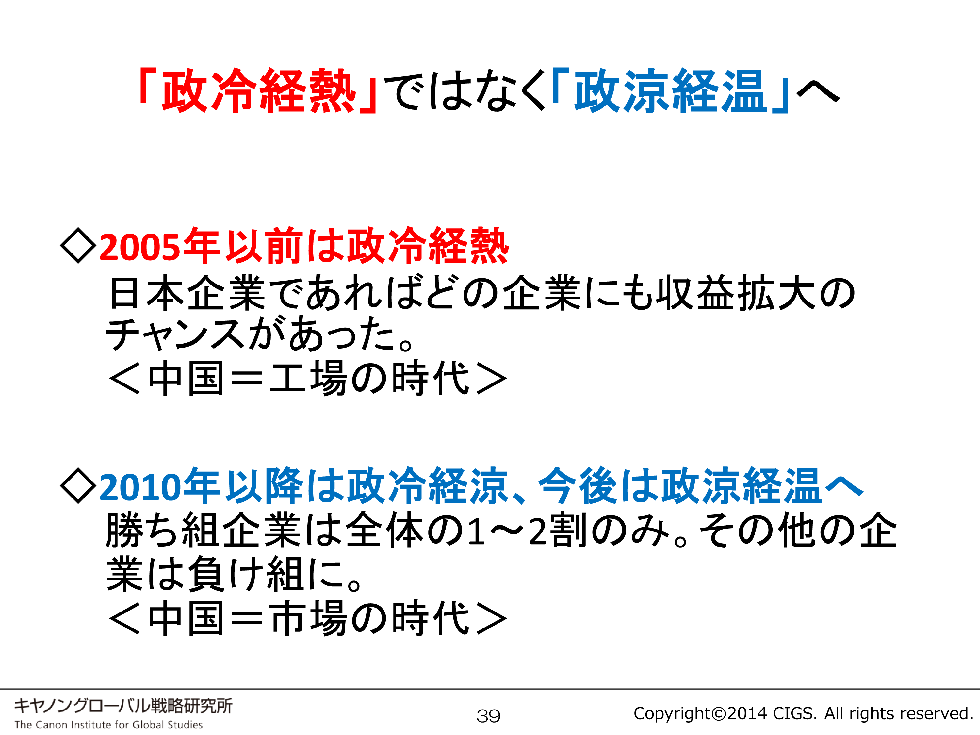

2005年以前、小泉内閣時代には、政治的には小泉純一郎総理の靖国参拝により日中関係がやはり悪い局面を迎えながらも、当時は中国市場へのラッシュが起きていて、“政冷経熱”と言われました。

当時は、中国の安くて豊富な労働力を活用して中国で生産すれば、日本に持ってきても欧米に輸出しても、どうやってももうかるというのが、中国市場の特徴でした。

●「工場」から「市場」へ。中国の位置付けが転換

しかし今は、もうそういう時代ではありません。中国で生産したものを日本に持ってこよう、欧米に輸出しようと思っても、すでに中国の生産コストは高く、人民元も切り上げられているため、あまり採算は取れなくなっています。中国の安くて豊富な労働力を使っていた企業は、すでにASEANの方にシフトし、チャイナ・プラス・ワンにシフトしているのが現状です。

逆に、いま中国にどんどん投資を増やしているのはどんな企業かというと、中国のマーケットを狙っている企業です。つまり、かつては中国を工場と見ていた日本企業が、今は中国を市場と見ていると言うことができます。

中国を市場と見る企業にとって、相手(輸出先)は中国マーケットそのものですから、そこにどんどん参入してくる世界中のグローバル企業と戦う必要があります。

世界中の優秀な超一流企業と十分戦っていけるところだけが、中国の中で生き残れます。日本企業の中でも、平均的なところでは、欧米や韓国・台湾の最も優れた企業との戦いには、なかなか歯が立たないのが実態です。

●1、2割しか勝負できない“政涼経温”の時代へ

ざっくり言って、日本企業のうち1、2割はまだ何とか勝負できるものの、8、9割の企業は中国ではなかなか歯が立たない時代になってきています。

かつては誰が行っても、ある程度はもうけられた。今は、本当にグローバルで勝負できる企業だ...