本当に「世界で住みやすい都市」はどこなのか?

イギリスの大手経済誌「エコノミスト・インテリジェンス・ユニット(EIU)」が、2017年「世界で最も住みやすい都市ランキング」を発表しました。1位に選ばれたのは、オーストラリアのメルボルンです。

同じくイギリスの情報誌「モノクル」もまた同様の調査を発表。こちらでは東京が3年連続1位となりました。

本当に世界で住みやすい都市とは、どこなのでしょうか?

いっぽうでモノクルのランキングでは、1位:東京(日本)、2位:ウィーン(オーストリア)、3位:ベルリンとミュンヘン(ドイツ)となり、続いてメルボルン(オーストラリア)となっています。

二誌のランキングに差があるのは読者層、評価基準に違いがあるためです。EIUは経済誌のため、ビジネスパーソンの視点での評価がなされますが、モノクルでは「コーヒー1杯の価格」「救急車の到着時間」「語学学校の数」など、多角的な面からランキングをつけています。

EIUの調査では1位のメルボルンをはじめ、全体的にオーストラリアの都市が多数ランク入りしています。「経済的に豊か」「人口密度が低い」「犯罪発生率が比較的低い」などが主な理由です。

特にメルボルンは医療、教育、インフラの面で満点を獲得。高度な医療や教育環境を求めるならうってつけの街だということでしょう。

モノクルの調査で1位となった東京は、食文化の豊かさ、鉄道網の整備が優れている点などが高く評価されました。東京は世界的に見ても満足のいく食生活が可能で、秩序だった住環境が整っているといえるでしょう。

いっぽうで、二誌のどちらもランキング2位に入ったオーストリアのウィーンは比較的物価が安いうえ、「音楽の都」と呼ばれるほど芸術が身近に感じられる街として人気があります。

ただし日曜・祝日は大半の店が閉まり、コンビニもありません。日本のように行き届いたサービスは期待できません。

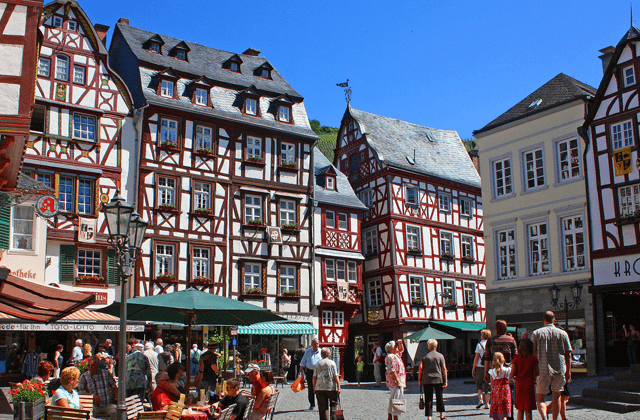

住みやすさでいえば、ドイツのベルリンやミュンヘンなども他国にひけをとりません。観光都市として栄えているのはもちろん、ドイツ人の勤勉さ、時間に厳しい点などは日本人と似通っています。

しかしウィーンと同じくサービス面はイマイチで、治安は悪くないものの寒さが厳しく、天候不順に悩まされがちだという意見も。

光に必ず影ができるように、住みやすさの裏にも何かしら不便さがあるようですね。

ただそれだけに人口が集中して物価が高いうえ、天災の恐怖もあります。保育・介護士不足などで社会福祉も十分とはいえず、常に深刻な問題と隣り合わせです。

とはいえ折り目正しい行動を好む国民性、安全で衛生的な生活環境、料理店の充実度などは誇るべきことです。テロの危険性も欧米などと比べると圧倒的に低く、その点も東京が評価された要因でしょう。

もちろんそれは東京に限ったことではありません。モノクルの調査では12位に京都、14位に福岡がランキング入りを果たしています。

いずれにしても、「何を基準とするか」「その街にどんなことを期待するか」で、住みやすい街が決まってくるといえるでしょう。

同じくイギリスの情報誌「モノクル」もまた同様の調査を発表。こちらでは東京が3年連続1位となりました。

本当に世界で住みやすい都市とは、どこなのでしょうか?

メルボルンと東京が1位の理由

EIUのランキングでは、1位:メルボルン(オーストラリア)、2位:ウィーン(オーストリア)、3位:バンクーバー(カナダ)で、さらにトロント(同)、カルガリー(同)と続きます。日本の都市は10位内に入らないという、残念な結果に。いっぽうでモノクルのランキングでは、1位:東京(日本)、2位:ウィーン(オーストリア)、3位:ベルリンとミュンヘン(ドイツ)となり、続いてメルボルン(オーストラリア)となっています。

二誌のランキングに差があるのは読者層、評価基準に違いがあるためです。EIUは経済誌のため、ビジネスパーソンの視点での評価がなされますが、モノクルでは「コーヒー1杯の価格」「救急車の到着時間」「語学学校の数」など、多角的な面からランキングをつけています。

EIUの調査では1位のメルボルンをはじめ、全体的にオーストラリアの都市が多数ランク入りしています。「経済的に豊か」「人口密度が低い」「犯罪発生率が比較的低い」などが主な理由です。

特にメルボルンは医療、教育、インフラの面で満点を獲得。高度な医療や教育環境を求めるならうってつけの街だということでしょう。

モノクルの調査で1位となった東京は、食文化の豊かさ、鉄道網の整備が優れている点などが高く評価されました。東京は世界的に見ても満足のいく食生活が可能で、秩序だった住環境が整っているといえるでしょう。

「住みやすい都市」といえども一長一短

全体的に評価の高いメルボルンですが、経済的には安定しているとはいえ、物価の高さから格差が激しく、街の中心部でもホームレスの姿が見られるようです。いっぽうで、二誌のどちらもランキング2位に入ったオーストリアのウィーンは比較的物価が安いうえ、「音楽の都」と呼ばれるほど芸術が身近に感じられる街として人気があります。

ただし日曜・祝日は大半の店が閉まり、コンビニもありません。日本のように行き届いたサービスは期待できません。

住みやすさでいえば、ドイツのベルリンやミュンヘンなども他国にひけをとりません。観光都市として栄えているのはもちろん、ドイツ人の勤勉さ、時間に厳しい点などは日本人と似通っています。

しかしウィーンと同じくサービス面はイマイチで、治安は悪くないものの寒さが厳しく、天候不順に悩まされがちだという意見も。

光に必ず影ができるように、住みやすさの裏にも何かしら不便さがあるようですね。

安全・衛生面は圧倒的。日本ならではの「住みやすさ」

日本の都市ではどうでしょうか。今回ランク入りした東京は、確かに世代を問わず住みやすいといえます。ただそれだけに人口が集中して物価が高いうえ、天災の恐怖もあります。保育・介護士不足などで社会福祉も十分とはいえず、常に深刻な問題と隣り合わせです。

とはいえ折り目正しい行動を好む国民性、安全で衛生的な生活環境、料理店の充実度などは誇るべきことです。テロの危険性も欧米などと比べると圧倒的に低く、その点も東京が評価された要因でしょう。

もちろんそれは東京に限ったことではありません。モノクルの調査では12位に京都、14位に福岡がランキング入りを果たしています。

いずれにしても、「何を基準とするか」「その街にどんなことを期待するか」で、住みやすい街が決まってくるといえるでしょう。

<参考サイト>

・トラベルボイス:世界で最も住みやすい都市ランキング2017

https://www.travelvoice.jp/20170817-95104

・日経トレンディネット:東京が3年連続1位!世界住みやすい都市ランキング

http://trendy.nikkeibp.co.jp/atcl/pickup/15/1008498/063000813/

・トラベルボイス:世界で最も住みやすい都市ランキング2017

https://www.travelvoice.jp/20170817-95104

・日経トレンディネット:東京が3年連続1位!世界住みやすい都市ランキング

http://trendy.nikkeibp.co.jp/atcl/pickup/15/1008498/063000813/

人気の講義ランキングTOP20

「大転換期の選挙」の前に見ておきたい名講義を一挙紹介

テンミニッツ・アカデミー編集部