テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

人口減少で満員電車は無くなるのか?

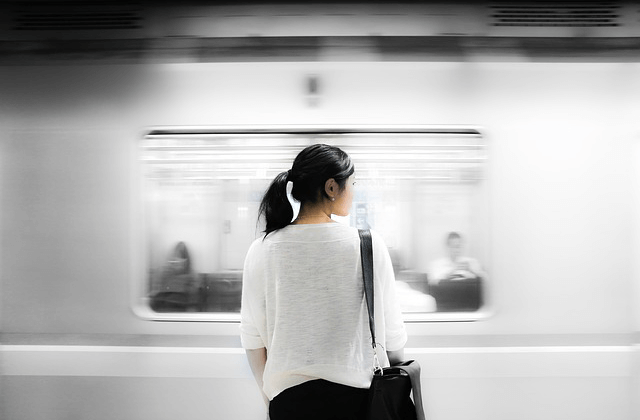

都内では少し前から「時差Biz」というキャンペーンが行われています。これは満員電車を回避することが主な狙いです。しかし、あまり効果が現れていないという分析も散見されます。もちろん、東京の一極集中が大きな問題であることは確かです。日本は少子化が進み、この先人口が減少することが予想されます。そうなるとこの満員電車の問題も時間が解決するのでは?と考えていいようにも思いますが、実際のところどうなのでしょうか。実情を探ってみましょう。

全国平均:93.7/83.7

東京都:102.7/100.7

神奈川県:97.9/91.1

埼玉県:97.4/89.8

千葉県:96.2/87.8

(都道府県:2030年/2045年)

これによると、2015年の総人口を100としたとき、2030年の全国平均は93.7、2045年の全国平均は83.7です。日本の総人口は確実に減っていくことがわかります。しかし、東京都だけをピックアップすると、2030年は102.7、2045年でも100.7です。ほぼ横ばいです。つまり、2045年までの推計で東京都の人口はほとんど変化しません。

また、範囲を東京より外側のエリア(神奈川、埼玉、千葉)でみてもいずれも全国平均より高くなっていることがわかります。つまり、都心部での通勤の状況は2045年でもほとんど変化せず、満員電車の問題に関して、時間による解決はほとんど期待できません。

みずほ総研の調査によると、2000年~2016年までに専業主婦世帯は235万世帯減少し、共働き世帯は206万世帯(年間13万世帯)増加しているそうです。今後共働き世帯が今よりも増えることが予想されます。また、政府は「一億総活躍社会」の一環として女性の活躍を大きく後押ししています。今後、さらに都心部で働く女性は増えていくでしょう。もちろんこの事自体は、さまざまな人がさまざまな場所で働く自由を得られるという意味で歓迎すべきことです。

しかし、多くの人が住宅エリアを出て都心部で働くとすれば、満員電車の問題はさらに深刻になる可能性もあります。

秋田県:79.6/58.8

青森県:82.3/63.0

山形県:85.2/68.4

高知県:84.4/68.4

福島県:85.4/68.7

(都道府県:2030年/2045年)

人口減少率が高い秋田県や青森県では、2045年には現在よりも人口がおよそ40%前後減る推計となっています。こうなると、地方の路線は廃線に追い込まれることが想像できます。

実際に2008年度に輸送密度が49人と最も少なかった岩手県の岩泉線(茂市-岩泉間、JR東日本)は、沿線の道路事情が悪いことからしばらく廃線を免れてきましたが、土砂崩れなどの影響もあり、2014年に廃線に。同様に2008年度に輸送密度が83人だったJR西日本の三江線(江津(島根県)- 三次(広島県)間)は2018年に廃線となりました。現在、全国にはJR路線のうち、輸送密度が4000人を下回る路線は4割を超えています。

JR北海道の場合、「輸送密度が2000人未満」の路線は自社単独では維持が困難と表明しており、このうち、輸送密度が200人未満の場合は、鉄道事業廃止、バス転換の意向となっています。今後、このような状況が地方で加速することは予想されます。

こういった状況を整理してみると、東京一極集中と地方の空洞化の問題がよりシビアに見えてきました。しかし、近い将来、リニア新幹線の開業や新型車両の開発、線路事情の改善な努力などといった変化によって、地方と都市部がより時間的に近くなる可能性はあります。また、在宅勤務の推進など自由な働き方も増えてきています。こういった技術革新やITの変化がうまく進めば、この先のわたしたちは満員電車から開放され、広々とした場所に住みながらにして、仕事ができる日がやってくるかもしれません。

東京都の人口は減らない

国立社会保障・人口問題研究所が未来の人口推計を発表しています。以下、日本の平均と東京都およびその近隣の県だけピックアップしてみました。数値は2015年の総人口を100としたときの指数です。全国平均:93.7/83.7

東京都:102.7/100.7

神奈川県:97.9/91.1

埼玉県:97.4/89.8

千葉県:96.2/87.8

(都道府県:2030年/2045年)

これによると、2015年の総人口を100としたとき、2030年の全国平均は93.7、2045年の全国平均は83.7です。日本の総人口は確実に減っていくことがわかります。しかし、東京都だけをピックアップすると、2030年は102.7、2045年でも100.7です。ほぼ横ばいです。つまり、2045年までの推計で東京都の人口はほとんど変化しません。

また、範囲を東京より外側のエリア(神奈川、埼玉、千葉)でみてもいずれも全国平均より高くなっていることがわかります。つまり、都心部での通勤の状況は2045年でもほとんど変化せず、満員電車の問題に関して、時間による解決はほとんど期待できません。

みずほ総研の調査によると、2000年~2016年までに専業主婦世帯は235万世帯減少し、共働き世帯は206万世帯(年間13万世帯)増加しているそうです。今後共働き世帯が今よりも増えることが予想されます。また、政府は「一億総活躍社会」の一環として女性の活躍を大きく後押ししています。今後、さらに都心部で働く女性は増えていくでしょう。もちろんこの事自体は、さまざまな人がさまざまな場所で働く自由を得られるという意味で歓迎すべきことです。

しかし、多くの人が住宅エリアを出て都心部で働くとすれば、満員電車の問題はさらに深刻になる可能性もあります。

地方は問題なしと言えるか

先程の人口推計に関して、地方の状況を見てみましょう。以下、2045年の段階で人口減少が著しいと予想されている都道府県です。秋田県:79.6/58.8

青森県:82.3/63.0

山形県:85.2/68.4

高知県:84.4/68.4

福島県:85.4/68.7

(都道府県:2030年/2045年)

人口減少率が高い秋田県や青森県では、2045年には現在よりも人口がおよそ40%前後減る推計となっています。こうなると、地方の路線は廃線に追い込まれることが想像できます。

実際に2008年度に輸送密度が49人と最も少なかった岩手県の岩泉線(茂市-岩泉間、JR東日本)は、沿線の道路事情が悪いことからしばらく廃線を免れてきましたが、土砂崩れなどの影響もあり、2014年に廃線に。同様に2008年度に輸送密度が83人だったJR西日本の三江線(江津(島根県)- 三次(広島県)間)は2018年に廃線となりました。現在、全国にはJR路線のうち、輸送密度が4000人を下回る路線は4割を超えています。

JR北海道の場合、「輸送密度が2000人未満」の路線は自社単独では維持が困難と表明しており、このうち、輸送密度が200人未満の場合は、鉄道事業廃止、バス転換の意向となっています。今後、このような状況が地方で加速することは予想されます。

こういった状況を整理してみると、東京一極集中と地方の空洞化の問題がよりシビアに見えてきました。しかし、近い将来、リニア新幹線の開業や新型車両の開発、線路事情の改善な努力などといった変化によって、地方と都市部がより時間的に近くなる可能性はあります。また、在宅勤務の推進など自由な働き方も増えてきています。こういった技術革新やITの変化がうまく進めば、この先のわたしたちは満員電車から開放され、広々とした場所に住みながらにして、仕事ができる日がやってくるかもしれません。

<参考サイト>

・東京都:時差Biz

https://jisa-biz.tokyo/

・国立社会保障・人口問題研究所:日本の地域別将来推計人口(平成 30(2018)年推計)~平成 27(2015)~57(2045)年~

http://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson18/1kouhyo/gaiyo.pdf

・東京都:時差Biz

https://jisa-biz.tokyo/

・国立社会保障・人口問題研究所:日本の地域別将来推計人口(平成 30(2018)年推計)~平成 27(2015)~57(2045)年~

http://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson18/1kouhyo/gaiyo.pdf

人気の講義ランキングTOP20

実は生物の「進化」とは「物事が良くなる」ことではない

長谷川眞理子