小太りがベスト?一番長生きできるBMIは

体重kg ÷ (身長m)2で出すBMI。22が適性とされています。たとえば身長1メートル70だったら、だいたい体重63.5kgです。「適性体重」というともっとも健康なようにも聞こえますが、もっとも長生きするのはBMIが22の人たちではないという学説もあるのです。

BMI 25.0~26.9というと、冒頭に挙げた1メートル70の例で考えると体重72.5kgから78kgの範囲。筋肉の付き方にもよりますが、一般的に言えば小太りと言っても差し支えない体型でしょう。女性で一番死亡率が低いのは23.0~24.9のグループでした。身長1メートル60ならだいたい59kgから64kgほどになります。男性ほどではありませんが、標準よりは若干ぽっちゃり、ということになります。

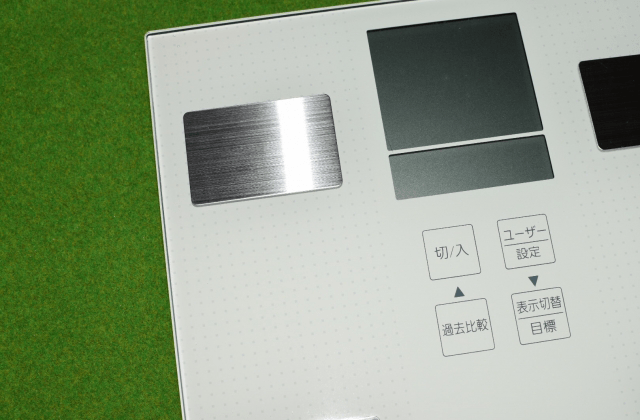

最近は家庭用の体重計でも体重以外に体脂肪はもちろん、筋肉量や筋肉の質、身体年齢なども計測できるようになっています。今後はより健康とリンクした指標が個人でも簡単に計測できるようになっていくのかもしれませんね。

標準体重が一番健康的かと思いきや…

WHOでは国際的な基準として、BMI 25以上を過体重、30以上を肥満としていますが、国立がん研究センターが日本人35万人以上を対象とした研究によると、BMIと死亡リスクの間には逆J型の関係が見られるとのことです。「逆J型」とは字のごとくグラフの左側が一番高く、中盤で最も値が低くなり、右端はまた高くなるという形です。ひらがなの「し」のような形ですね。具体的に言うと男性の場合BMI 18.9以下のグループの死亡率が最も高く、死亡率が最も低いのは25.0~26.9のグループ。それよりBMIの数値が増えると死亡率も高くなるという結果になっています。また、「U」ではなく「逆J型」ということは、痩せ型の方が肥満型よりも死亡率が高めでした。BMI 25.0~26.9というと、冒頭に挙げた1メートル70の例で考えると体重72.5kgから78kgの範囲。筋肉の付き方にもよりますが、一般的に言えば小太りと言っても差し支えない体型でしょう。女性で一番死亡率が低いのは23.0~24.9のグループでした。身長1メートル60ならだいたい59kgから64kgほどになります。男性ほどではありませんが、標準よりは若干ぽっちゃり、ということになります。

BMIにあてはめるとアスリートはみな肥満?

一方で、BMIは身長と体重から割り出せるという簡便さがある一方、健康を測る指標としてはそれほど有用ではないという指摘もあります。前述したように筋肉の付き具合によって体重は大きく変わるので、単純にBMIの計算方法をしてしまうと筋肉質なアスリートはみな肥満ということになってしまいます。そこで体脂肪率や腹囲測定(メタボリックシンドロームの判定は腹囲85センチが基準ですね)などBMI以外の計測方法がいろいろありますが、最近注目されているのはメタボロームという指標。体内の代謝物質を測定することで、肥満かどうかを80%以上の確率で割り出すことができたそうです。最近は家庭用の体重計でも体重以外に体脂肪はもちろん、筋肉量や筋肉の質、身体年齢なども計測できるようになっています。今後はより健康とリンクした指標が個人でも簡単に計測できるようになっていくのかもしれませんね。

<参考サイト>

・国立がん研究センター 社会と健康研究センター│肥満指数(BMI)と死亡リスク

https://epi.ncc.go.jp/can_prev/evaluation/2830.html

・ニューズウィーク日本版│肥満度を示すBMIより、健康度の指標「メタボローム」に注目

https://www.newsweekjapan.jp/stories/technology/2018/11/bmi.php

・国立がん研究センター 社会と健康研究センター│肥満指数(BMI)と死亡リスク

https://epi.ncc.go.jp/can_prev/evaluation/2830.html

・ニューズウィーク日本版│肥満度を示すBMIより、健康度の指標「メタボローム」に注目

https://www.newsweekjapan.jp/stories/technology/2018/11/bmi.php

人気の講義ランキングTOP20

「大転換期の選挙」の前に見ておきたい名講義を一挙紹介

テンミニッツ・アカデミー編集部

科学は嫌われる!? なぜ「物語」のほうが重要視されるのか

長谷川眞理子

毛繕いを代行!?脳の大型化が可能にしたメンタライジング

長谷川眞理子