テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

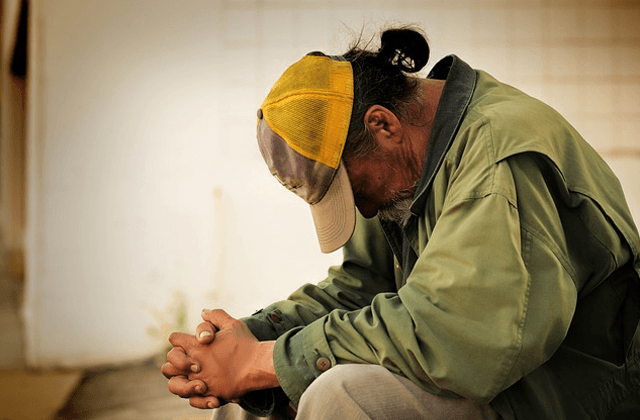

「低所得おじさん」が老後破綻しないための方法

日本型雇用は崩壊しつつあります。「入社したら一生安泰」の時代はとうに終わりました。デキる人は別にして、給料もなかなか上がりません。

終身雇用、年功序列が当たり前の時代、「おじさん」は恵まれていました。しかし今、世代を超えて格差が広がるなかで「低所得おじさん」がじわじわ増加しています。「老後破綻」という言葉もよく耳にするようになりました。

このさき、「低所得おじさん」が生き残るためには、どのように考え、行動すればいいのか。「低所得おじさん」のサバイバル戦略を検証します。

他方、世帯主が65歳以上の高齢者世帯では、低所得世帯の割合が減り、中所得世帯が増加。これを受けて、白書では、社会保障制度が高齢の世代に手厚い傾向があると指摘しています。

もしかすると、40代は、今いちばん厳しい状況に置かれているのかもしれません。高齢世代のように社会保障制度には恵まれず、同じ現役世代でも20代、30代のように果敢にチャレンジできる世代でもありません。なかなか身動きがとれない苦々しさを味わっていることでしょう。

誰だって年はとります。20年、30年先の「老後破綻」は空想の話ではありません。現実に起こりうることです。転職を考えるのなら、「老後破綻」のリスクにも本気で向き合うべきです。

もしも職を失ったりすれば、いきなり「破綻にまっしぐら」という可能性が高い。低所得だとしても、収入を途絶えさせないことを最優先することです。もちろん、ブラック企業など会社に大きな問題がある場合は話は別です。

ここで、老後破綻を回避するための3つの貯蓄術を紹介します。

まず第一に「節約」です。節約のチャンスは日常生活にゴロゴロ転がっています。難しく考えるよりも実践が大切です。手始めに家計を見直しましょう。

二つ目ですが、確実に貯蓄するのなら、「投資」ではなく「預金」です。「投資」にはかならずリスクがあります。「お金を増やす」という発想からすこし自由になって、地道に「貯める」という意識に切り替えましょう。何事も「急がば回れ」です。

そして、三つ目が「身の丈に合った買い物をする」です。とくに住宅購入など高額な買い物をする場合は要注意です。ローンは借金と同じこと。住宅ローンはなるべく定年のうちに払い終えて、退職金は貯蓄に回せるようにしましょう。

同じく厚生労働省の「国民健康・栄養調査」(2014)では、低所得者ほど炭水化物系の摂取が多く、野菜や肉の摂取量が少ないことが示されています。栄養が偏っているということです。また、喫煙率も低所得者ほど高いのだそうです。

仕事も健康も「継続」が決め手になります。健康が持続されれば、仕事を継続することができます。仕事を継続できれば、信頼を得ることができます。経済は「信頼」によってなりたっています。継続と信頼を地道に積み重ねていけば、いつか新たな突破口も見えてくることでしょう。

終身雇用、年功序列が当たり前の時代、「おじさん」は恵まれていました。しかし今、世代を超えて格差が広がるなかで「低所得おじさん」がじわじわ増加しています。「老後破綻」という言葉もよく耳にするようになりました。

このさき、「低所得おじさん」が生き残るためには、どのように考え、行動すればいいのか。「低所得おじさん」のサバイバル戦略を検証します。

40代世帯の低所得世帯、20年間で1.5倍増

「厚生労働白書」には、2014年までの20年間で、世帯主が40代で年間所得が300万円未満の世帯の割合が「11%から17%」に増加したと記されています。つまり、20年間で40代世帯の低所得世帯が1.5倍も増えたということです。他方、世帯主が65歳以上の高齢者世帯では、低所得世帯の割合が減り、中所得世帯が増加。これを受けて、白書では、社会保障制度が高齢の世代に手厚い傾向があると指摘しています。

もしかすると、40代は、今いちばん厳しい状況に置かれているのかもしれません。高齢世代のように社会保障制度には恵まれず、同じ現役世代でも20代、30代のように果敢にチャレンジできる世代でもありません。なかなか身動きがとれない苦々しさを味わっていることでしょう。

「老後破綻」しないためには

40代になると、同じ会社にいながら急に給料が上がる確率はかなり低いでしょう。40代の転職市場もかなり広がりつつありますが、当然リスクはあります。「給料が安い」ことに不満をもって転職するのは危険です。そう簡単にうまくいくものではありません。短絡的に考えて、危ない橋を渡るのは避けましょう。たとえ給料が安くても働き続けることが重要ということです。誰だって年はとります。20年、30年先の「老後破綻」は空想の話ではありません。現実に起こりうることです。転職を考えるのなら、「老後破綻」のリスクにも本気で向き合うべきです。

もしも職を失ったりすれば、いきなり「破綻にまっしぐら」という可能性が高い。低所得だとしても、収入を途絶えさせないことを最優先することです。もちろん、ブラック企業など会社に大きな問題がある場合は話は別です。

ここで、老後破綻を回避するための3つの貯蓄術を紹介します。

まず第一に「節約」です。節約のチャンスは日常生活にゴロゴロ転がっています。難しく考えるよりも実践が大切です。手始めに家計を見直しましょう。

二つ目ですが、確実に貯蓄するのなら、「投資」ではなく「預金」です。「投資」にはかならずリスクがあります。「お金を増やす」という発想からすこし自由になって、地道に「貯める」という意識に切り替えましょう。何事も「急がば回れ」です。

そして、三つ目が「身の丈に合った買い物をする」です。とくに住宅購入など高額な買い物をする場合は要注意です。ローンは借金と同じこと。住宅ローンはなるべく定年のうちに払い終えて、退職金は貯蓄に回せるようにしましょう。

低所得者ほど不健康になりやすい

また、以上のことを「継続」するためには、「健康」が条件になります。年金が給付される65歳まではどうにか健康でいたいものです。同じく厚生労働省の「国民健康・栄養調査」(2014)では、低所得者ほど炭水化物系の摂取が多く、野菜や肉の摂取量が少ないことが示されています。栄養が偏っているということです。また、喫煙率も低所得者ほど高いのだそうです。

仕事も健康も「継続」が決め手になります。健康が持続されれば、仕事を継続することができます。仕事を継続できれば、信頼を得ることができます。経済は「信頼」によってなりたっています。継続と信頼を地道に積み重ねていけば、いつか新たな突破口も見えてくることでしょう。

<参考サイト>

・厚生労働白書

https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/17/dl/all.pdf

・平成26年「国民健康・栄養調査」の結果

(平成26年は重点項目として、「所得」と生活習慣等に関する状況について把握)

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000106405.html

・厚生労働白書

https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/17/dl/all.pdf

・平成26年「国民健康・栄養調査」の結果

(平成26年は重点項目として、「所得」と生活習慣等に関する状況について把握)

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000106405.html

人気の講義ランキングTOP20

2025年のテンミニッツ・アカデミーを振り返る

テンミニッツ・アカデミー編集部