テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

最も多い「離婚理由」とは…?

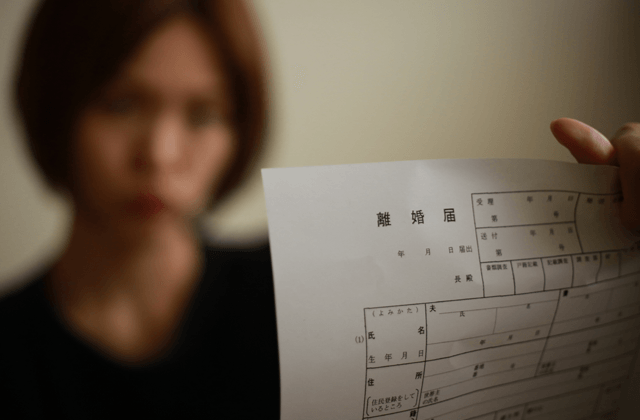

2002年をピークに現在は減少傾向にあるとされる離婚。しかし周りを見渡せば離婚経験者はめずらしくなく離婚が減っていると感じることはそうないもので、他人事ではないと離婚を案じている方もいるのでは。離婚に至るカップルにはそれぞれ他人には分からない事情もあると思いますが、その離婚理由として最も多いのはどんな理由なのでしょうか。

生活費や異性関係、モラハラなどは離婚の申し立てとして納得できるものではありますが、1位の「性格が合わない」は幅が広過ぎて具体性に欠け、離婚理由としていまひとつ弱いのでは?と思ってしまうところです。実際、もし離婚裁判に持ち込むなら、離婚が認められるには以下5つのいずれかの法的離婚事由が必要となります。

1・配偶者が浮気や不倫を行った。(不貞行為)

2・正当な理由がないのに配偶者が別居したり共同生活に協力したりしない(悪意の遺棄)

3・配偶者の生死が3年以上不明になっている。

4・配偶者が重度の精神病を患っていて回復の見込みがない。

5・DVや借金など、婚姻生活を継続できない重大な事由がある。

いわゆる「性格の不一致」や「性格が合わない」は、離婚原因として法的な決定力がなく、話し合いや調停で相手に離婚に合意してもらうしかないのです。

「金銭感覚」

贅沢好きな金遣いの荒い妻は、節約してマイホーム資金を貯めたい自分をケチ扱い。その溝は埋められなかった。(37歳男性)

「一緒の時間の過ごし方」

夫はひとりでゲームや趣味をしている方が私と話すより楽しそうで、賑やかなのが好きな私はずっと孤独感があった。(33歳女性)

「実家との付き合い」

何かにつけ妻は裕福な実家に頼って支援してもらっていたが、私は自分ができる範囲で身の丈に合った生活がしたくてすれ違った。(40歳男性)

「子育てや教育方針」

子育てに無関心で、習い事やお受験にも「そんなことする意味ある?」と否定する夫とは、協力して家庭を築けなかった。(43歳女性)

夫婦と言えども他人、少なからず価値観や生活習慣など違いはあります。その違いを受け容れ、歩み寄り、ある意味妥協できる点をお互いに見出せればよいのですが、離婚経験者の「性格が合わない」と感じた問題は決定的ではないものの、長く続いていく夫婦関係の中では許容するのも簡単ではない「違い」だという印象も。この先頑張っても変化や修正が見込めない「違い」と感じた方が多いようでした。

妻が出す離婚のサイン

・外出や仕事を増やす

・口数が少なくなる

・怒らないようになり、夫に無関心になる

・別々に食事を澄ませることが増える

夫が出す離婚のサイン

・帰宅が遅くなる

・目を合わせず会話が減る

・休日もひとりで外出したり、自室にこもる

・妻に世話を焼かれるのを嫌がるようになる

このようなサインがあったと離婚経験者が語ってくれましたが、いずれも夫や妻との接点を減らしたり、相手の行動に構わなくなるという共通点が。また離婚に向けて、離婚後のことを考える時間も必要ですから、ひとりの時間が増えるのも納得です。できれば波風立てずに離婚したいと思えば、喧嘩や衝突の機会を失くすのもサインのひとつ。”喧嘩するほど仲がいい”という言葉も、まんざら嘘ではないようです。

男女関係においてだけではなく、どんな人間関係でも「性格が合わない」と感じた人と長くうまく付き合って行くのはかなりのストレスになります。多くの人はそんな人と喧嘩したり憎み合うよりも、そっと離れていくという選択をするのが普通です。

しかし夫婦であればそうは簡単に離れることを決められる訳ではありません。離婚に至るまでには様々な葛藤や苦悩と向き合い、諍いも増えるはず。その衝突を恐れずに、夫婦がコンタクトする時間や、互いの気持ちや考えを伝え理解し合うことを諦めない姿勢を粘り強く取りつづけることが、離婚を回避するために必要なことのひとつではないでしょうか。

離婚したい!第1位は男女共に「〇〇が合わない」

裁判所が公開している「平成29年度 婚姻関係事件数 申立ての動機別申立人別 全家庭裁判所」のデータによると、離婚を申し立てた動機は男女共に「性格が合わない」という理由が第1位に。次いで妻側からは2位「生活費を渡さない」3位「精神的に虐待される」と続き、夫側からは2位「精神的に虐待する」3位「異性関係」が多くなっています。生活費や異性関係、モラハラなどは離婚の申し立てとして納得できるものではありますが、1位の「性格が合わない」は幅が広過ぎて具体性に欠け、離婚理由としていまひとつ弱いのでは?と思ってしまうところです。実際、もし離婚裁判に持ち込むなら、離婚が認められるには以下5つのいずれかの法的離婚事由が必要となります。

1・配偶者が浮気や不倫を行った。(不貞行為)

2・正当な理由がないのに配偶者が別居したり共同生活に協力したりしない(悪意の遺棄)

3・配偶者の生死が3年以上不明になっている。

4・配偶者が重度の精神病を患っていて回復の見込みがない。

5・DVや借金など、婚姻生活を継続できない重大な事由がある。

いわゆる「性格の不一致」や「性格が合わない」は、離婚原因として法的な決定力がなく、話し合いや調停で相手に離婚に合意してもらうしかないのです。

「性格が合わない」と感じる、夫婦の違いとは?

実際に「性格が合わない」が理由で離婚を経験した方達にも、離婚したくなったのは性格のどこがどう合わなかったからなのか具体的に聞いてみたところ、以下のような声が集まりました。「金銭感覚」

贅沢好きな金遣いの荒い妻は、節約してマイホーム資金を貯めたい自分をケチ扱い。その溝は埋められなかった。(37歳男性)

「一緒の時間の過ごし方」

夫はひとりでゲームや趣味をしている方が私と話すより楽しそうで、賑やかなのが好きな私はずっと孤独感があった。(33歳女性)

「実家との付き合い」

何かにつけ妻は裕福な実家に頼って支援してもらっていたが、私は自分ができる範囲で身の丈に合った生活がしたくてすれ違った。(40歳男性)

「子育てや教育方針」

子育てに無関心で、習い事やお受験にも「そんなことする意味ある?」と否定する夫とは、協力して家庭を築けなかった。(43歳女性)

夫婦と言えども他人、少なからず価値観や生活習慣など違いはあります。その違いを受け容れ、歩み寄り、ある意味妥協できる点をお互いに見出せればよいのですが、離婚経験者の「性格が合わない」と感じた問題は決定的ではないものの、長く続いていく夫婦関係の中では許容するのも簡単ではない「違い」だという印象も。この先頑張っても変化や修正が見込めない「違い」と感じた方が多いようでした。

離婚のサインを感じたら、ぶつかってみることも大切

「性格が合わない」は分かりやすい離婚動機ではないゆえ、夫や妻のどちらかがそう感じていても、急に離婚を言い出されて”寝耳に水”状態に陥る当事者も多そうです。そうなる前に気をつけたいのがパートナーが出す「離婚のサイン」を見逃さないこと。妻が出す離婚のサイン

・外出や仕事を増やす

・口数が少なくなる

・怒らないようになり、夫に無関心になる

・別々に食事を澄ませることが増える

夫が出す離婚のサイン

・帰宅が遅くなる

・目を合わせず会話が減る

・休日もひとりで外出したり、自室にこもる

・妻に世話を焼かれるのを嫌がるようになる

このようなサインがあったと離婚経験者が語ってくれましたが、いずれも夫や妻との接点を減らしたり、相手の行動に構わなくなるという共通点が。また離婚に向けて、離婚後のことを考える時間も必要ですから、ひとりの時間が増えるのも納得です。できれば波風立てずに離婚したいと思えば、喧嘩や衝突の機会を失くすのもサインのひとつ。”喧嘩するほど仲がいい”という言葉も、まんざら嘘ではないようです。

男女関係においてだけではなく、どんな人間関係でも「性格が合わない」と感じた人と長くうまく付き合って行くのはかなりのストレスになります。多くの人はそんな人と喧嘩したり憎み合うよりも、そっと離れていくという選択をするのが普通です。

しかし夫婦であればそうは簡単に離れることを決められる訳ではありません。離婚に至るまでには様々な葛藤や苦悩と向き合い、諍いも増えるはず。その衝突を恐れずに、夫婦がコンタクトする時間や、互いの気持ちや考えを伝え理解し合うことを諦めない姿勢を粘り強く取りつづけることが、離婚を回避するために必要なことのひとつではないでしょうか。

<参考サイト>

平成29年 司法統計年報 3 家事編│裁判所

http://www.courts.go.jp/app/files/toukei/024/010024.pdf

平成29年 司法統計年報 3 家事編│裁判所

http://www.courts.go.jp/app/files/toukei/024/010024.pdf

人気の講義ランキングTOP20

「大転換期の選挙」の前に見ておきたい名講義を一挙紹介

テンミニッツ・アカデミー編集部