テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

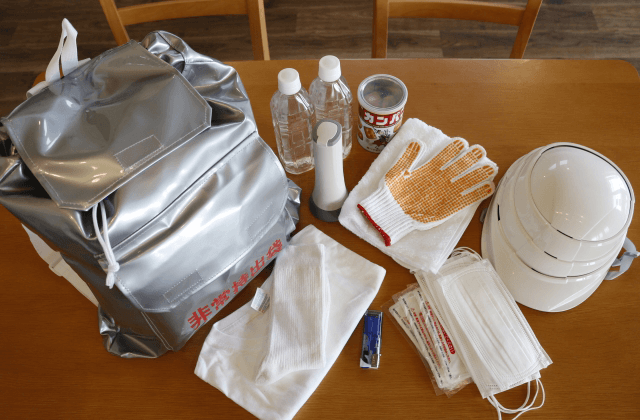

「防災リュック」には何を入れておくべきか?

防災の備え、しておこうと思いつつなんとなくそのままにしている人もいるのではないでしょうか。今一度準備するものを確認しておきましょう。防災セットを購入するのが近道ですが、自分で準備する方が安く上がるかもしれません。ただし、中身は定期的に見直しましょう。電池切れや食品などの期限切れ、子供の成長段階における要不要といったものがあるかもしれません。

印かん、現金、救急箱、貯金通帳、懐中電灯、ライター、缶切り、ロウソク、ナイフ、衣類、手袋、ほ乳びん、インスタントラーメン、毛布、ラジオ、食品、ヘルメット、防災ずきん、電池、水。

ここには入っていませんが、現代では「スマホとスマホ充電器」はあった方がいいでしょう。また「簡易トイレ」や登山用などの細巻きのトイレットペーパーや芯を抜いたトイレットペーパーがあると安心です。あとは「マスク」。コロナ対策というだけでなく、災害時は埃などが舞っていたり、免疫力が落ちていたりするので必須です。他にも軽くて暖かい「アルミブランケット」や「レインコート」、「タオル」「使い捨て歯ブラシ」「ガム」などもあるといいようです。

防寒対策は大事です。冬に濡れてしまえば命に関わります。使い捨てカイロやレスキューシートやいざというときに首を出して着ることのできるゴミ袋も準備しておきましょう。ただしここまで紹介したものを全てパッキングするとかなり重くなるかもしれません。一般的には成人男性で15kgくらい、成人女性では10kgくらいまでを目安とする記事もあります。水は1人1リットルから1.5リットル程度、コンパクトな食品(栄養補助食品など)を3日分といったところで考えるとよさそうです。ただし、持ち運べることがなにより大事なので、実際背負ってみることをお勧めします。

水(飲料用・食事用)は大人一人あたり1日3リットルが目安です。3日分で考えると9リットル。あとはレトルト食品、パスタ・パスタソース、カップ麺、缶詰、カロリーメイト、おやつ、米。こういった備蓄用品は普段から少し多めに買い、消費期限の近いものから使うようにしましょう。使った分をまた買い足していくことで、備蓄を一定量に保っていくことができます。

調理器具としては、カセットコンロとガスボンベ、紙コップ、紙皿、割り箸、ラップといったものは準備しておきましょう。災害時は基本的に水が貴重です。ラップを紙皿に敷いて使うと紙皿を繰り返し使えます。「炊飯袋」もあると便利です。これは米と飲料水を入れて口を固く閉じ、20分程度煮るとことで炊飯できる袋です。炊き上げ用の水は飲料用でないものを再利用して使えるので大変便利です。

最低限必要なもの

まずは自分たちが避難する可能性のある避難所がどこかということは把握しましょう。可能であれば何が備蓄されているのかまで調べられるといいです。地域の役所のサイトから確認できる場合もあります。また防災リュックは、家族一人につき一つ準備しましょう。必要なものは年齢や性別で変わってきます。消防庁のサイトに記されていた最低限必要な非常持ち出し袋の中身は以下です。印かん、現金、救急箱、貯金通帳、懐中電灯、ライター、缶切り、ロウソク、ナイフ、衣類、手袋、ほ乳びん、インスタントラーメン、毛布、ラジオ、食品、ヘルメット、防災ずきん、電池、水。

ここには入っていませんが、現代では「スマホとスマホ充電器」はあった方がいいでしょう。また「簡易トイレ」や登山用などの細巻きのトイレットペーパーや芯を抜いたトイレットペーパーがあると安心です。あとは「マスク」。コロナ対策というだけでなく、災害時は埃などが舞っていたり、免疫力が落ちていたりするので必須です。他にも軽くて暖かい「アルミブランケット」や「レインコート」、「タオル」「使い捨て歯ブラシ」「ガム」などもあるといいようです。

女性・子供で特に必要なもの

あとは年齢や性別で異なってきます。女性の場合「生理用品」「下着」「靴下」「常備薬」が必要。子供の場合は年齢に応じて変わりますが、乳幼児であればミルクや哺乳瓶、オムツ、離乳食、ウェットティッシュ(おしりふき)、防寒グッズが必要です。目安としては3日分とされる場合が多いようですが、持ち出せることを優先しましょう。また、小学校低学年くらいまでは、避難所で心を安定させていられるよう、玩具や絵本といったものも準備できるといいようです。防寒対策は大事です。冬に濡れてしまえば命に関わります。使い捨てカイロやレスキューシートやいざというときに首を出して着ることのできるゴミ袋も準備しておきましょう。ただしここまで紹介したものを全てパッキングするとかなり重くなるかもしれません。一般的には成人男性で15kgくらい、成人女性では10kgくらいまでを目安とする記事もあります。水は1人1リットルから1.5リットル程度、コンパクトな食品(栄養補助食品など)を3日分といったところで考えるとよさそうです。ただし、持ち運べることがなにより大事なので、実際背負ってみることをお勧めします。

家に備蓄する水や食料、調理器具

電気ガス水道といったライフラインが止まってしまったとしても、自宅が何よりの避難場所という場合もあるでしょう。もちろん、避難袋に入れているものはそのまま利用できますが、特に自宅に備蓄しておくといい水の量や食料、調理器具は以下です。ちなみに食料備蓄は最低3日分から、可能であれば7日以上分をストックできるといいようです。水(飲料用・食事用)は大人一人あたり1日3リットルが目安です。3日分で考えると9リットル。あとはレトルト食品、パスタ・パスタソース、カップ麺、缶詰、カロリーメイト、おやつ、米。こういった備蓄用品は普段から少し多めに買い、消費期限の近いものから使うようにしましょう。使った分をまた買い足していくことで、備蓄を一定量に保っていくことができます。

調理器具としては、カセットコンロとガスボンベ、紙コップ、紙皿、割り箸、ラップといったものは準備しておきましょう。災害時は基本的に水が貴重です。ラップを紙皿に敷いて使うと紙皿を繰り返し使えます。「炊飯袋」もあると便利です。これは米と飲料水を入れて口を固く閉じ、20分程度煮るとことで炊飯できる袋です。炊き上げ用の水は飲料用でないものを再利用して使えるので大変便利です。

<参考サイト>

地震などの災害に備えて|総務省消防庁

https://www.fdma.go.jp/publication/database/activity001.html

地震などの災害に備えて|総務省消防庁

https://www.fdma.go.jp/publication/database/activity001.html

人気の講義ランキングTOP20

2025年のテンミニッツ・アカデミーを振り返る

テンミニッツ・アカデミー編集部