テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

電車の中づり広告が減った理由

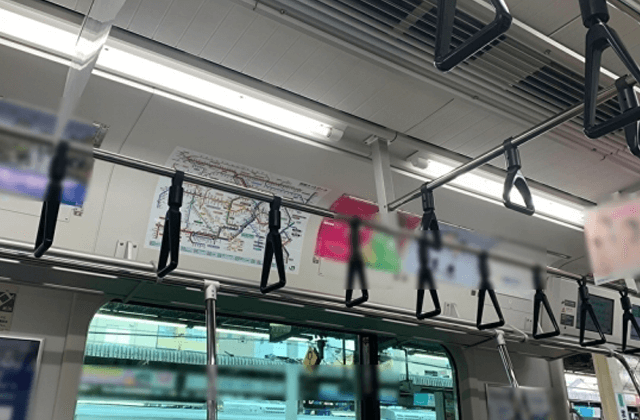

電車の中づり広告が減少しています。『週刊文春』は2021年8月末に、『週刊新潮』は同9月末までで終了しました。朱色や濃紺の背景にところ狭しと並ぶ白文字のゴシック体、空いたスペースには今話題の人物の顔写真が並ぶあの広告です。なんとなく昭和感の残るこの広告たちは車内を賑やかにしていました。でなぜこういった中づり広告は減ったのでしょうか。

この人物が始めたさまざまなビジネス展開の一つとして、中づり広告は長い間、私たちの日常の風景となってきました(ただし発祥の阪急電鉄では週刊誌の中づり広告はもともと非掲載)。広告として人の目に触れる場所という意味では優秀な場所にあったと言えるでしょう。通勤電車で押しつぶされながらも、なんとなく中づり広告に目がいっていた人も多かったと考えられます。しかし、スマホの登場で状況は大きく変わったようです。今では電車に乗る多くの人の視線は手元のスマホ画面に向かっています。

さらに新型コロナの流行による広告全体の縮小傾向も中づり広告からの撤退に拍車をかけました。オンライン化や在宅ワークを強いられたことで駅や街の人出は激減しました。一時期は渋谷駅舎のスペースへの出稿もなかったようです。こうして『週刊文春』と『週刊新潮』は中づり広告をやめ、その分の費用をすでに大きく展開している電子版の宣伝費などにあてていくという流れのようです。

このように情報の高速化もしくは即時化、また省力化という点まで含めてもデジタルサイネージは大変優れたメディアだと言えます。また動画で広告に動きを与えることも可能なので、利用者の注意を引きます。物理的な紙を使う中づり広告は今後さらに減少していくことは予想されます。ここ数年の車両では中づり広告のエリア自体がデジタルサイネージに変化した車両もあるようです。

スマホの普及で乗客の視線は変化した

中づり広告は日本独自の文化のようです。発案したのは阪急グループ創始者、小林一三(こばやしいちぞう、1873年-1957年)とのこと。小林一三は、単なる鉄道事業だけでなく、沿線の住宅開発を行い、阪急百貨店(現在の阪急梅田本店)を開業、宝塚歌劇や阪急ブレーブス(球団)、東宝(映画)も設立します。交通から出発して衣食住からエンターテイメントまで、現代での生活スタイルの基礎を作り上げた人物と言えるでしょう。この人物が始めたさまざまなビジネス展開の一つとして、中づり広告は長い間、私たちの日常の風景となってきました(ただし発祥の阪急電鉄では週刊誌の中づり広告はもともと非掲載)。広告として人の目に触れる場所という意味では優秀な場所にあったと言えるでしょう。通勤電車で押しつぶされながらも、なんとなく中づり広告に目がいっていた人も多かったと考えられます。しかし、スマホの登場で状況は大きく変わったようです。今では電車に乗る多くの人の視線は手元のスマホ画面に向かっています。

浮いたお金は電子版の宣伝費へ

中づり広告は右側に硬いニュース、左側に芸能・医療・健康といった柔らかいニュースを配置するように作られていたそうです。このレイアウトを作るのはなかなか大変な作業です。たとえば週刊文春では毎週火曜日夜に誌面を校了します。これに合わせて中づり広告は日曜にほぼ完成させて月曜夜に校了となります。つまり火曜日にスクープがあった場合、中づり広告には間に合いません。一方デジタルであれば修正可能です。つまり、速報性の高い情報はデジタルの方が圧倒的に向いています。さらに新型コロナの流行による広告全体の縮小傾向も中づり広告からの撤退に拍車をかけました。オンライン化や在宅ワークを強いられたことで駅や街の人出は激減しました。一時期は渋谷駅舎のスペースへの出稿もなかったようです。こうして『週刊文春』と『週刊新潮』は中づり広告をやめ、その分の費用をすでに大きく展開している電子版の宣伝費などにあてていくという流れのようです。

鉄道会社はデジタルサイネージへ移行

こういった流れに対して鉄道事業者も対策を講じています。紙媒体によるタイムラグや手間の問題をクリアするために、デジタルサイネージ(ディスプレイなどの電子的な表示機器を使って情報を発信するメディア)を導入しています。駅や車内に多数のディスプレイモニターを配置し、そこに情報を流す方法です。これであればWi-Fiなどでの通信によって、リアルタイムに広告を切り替えていくことも可能です。つまり、その時間帯の乗客に向けた広告をより細かくカスタマイズして表示することも可能です。このように情報の高速化もしくは即時化、また省力化という点まで含めてもデジタルサイネージは大変優れたメディアだと言えます。また動画で広告に動きを与えることも可能なので、利用者の注意を引きます。物理的な紙を使う中づり広告は今後さらに減少していくことは予想されます。ここ数年の車両では中づり広告のエリア自体がデジタルサイネージに変化した車両もあるようです。

<参考サイト>

小林一三について|公益財団法人 阪急文化財団

http://www.hankyu-bunka.or.jp/about/itsuo/

『文春』と『新潮』が中づり広告から撤退、それでも車内広告に未来はある|ITmedia ビジネスオンライン

https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2108/20/news063.html

週刊文春、中づり広告を終了へ 「一つの文化だった」|朝日新聞

https://www.asahi.com/articles/ASP8J71RKP8GUTIL00D.html

小林一三について|公益財団法人 阪急文化財団

http://www.hankyu-bunka.or.jp/about/itsuo/

『文春』と『新潮』が中づり広告から撤退、それでも車内広告に未来はある|ITmedia ビジネスオンライン

https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2108/20/news063.html

週刊文春、中づり広告を終了へ 「一つの文化だった」|朝日新聞

https://www.asahi.com/articles/ASP8J71RKP8GUTIL00D.html

人気の講義ランキングTOP20

2025年のテンミニッツ・アカデミーを振り返る

テンミニッツ・アカデミー編集部