ソースはSNS?増加する“コタツ記事”とは

最近ネットでニュースを見ていると、「芸能人がSNSでこんなことを投稿しました」「テレビでこんな発言をしました」というような見出しをよく見ませんか?個人が発信しているならともかく、新聞社を始めとした“マスメディア”がこぞってそうした記事を書いています。どんな背景からこうした記事が生まれているのでしょうか?

コタツ記事を特に量産しているのはスポーツ新聞のウェブ版です。芸能事務所やテレビ局と取材パイプがあり独自の情報も仕入れることのできるスポーツ新聞が、なぜ読者がテレビやSNSから得られるものと同程度の情報しか入っていないような記事をわざわざ書くのでしょうか?それにはコストパフォーマンスが大きく関わってきます。

例えば芸能事務所を訪れタレントにインタビューをし、記事にまとめるとします。その場合、事務所までの往復の移動時間が発生しますし、お互いのスケジュールを調整する必要もあるでしょう。インタビューで聞いた内容をすべて記事に入れるわけではないので、取捨選択にも時間がかかりますし、録音した音声のうち必要な部分を再度聞き直したり、取材メモを整理する時間も必要です。そうした準備を経て記事が完成します。

一方芸能人のSNSをソースにして記事を書く場合を例にとりましょう。twitterでの発信を元にする場合、既に要点を発信者がまとめてくれているので非常に記事にまとめやすいことが多く、取捨選択の時間が圧縮されるでしょう。(記事にまとめづらい発信をする芸能人もいますが)。文字ベースのSNSをソースにする場合は文字起こしをする必要もなくコピペができるので非常にお手軽です。前段落に記載した「タレントへのインタビュー記事」完成には少なく見積もっても2~3時間はかかりますが、SNSソースの場合は短ければ10分もかかりません。圧倒的な“コスパ”の差ですよね。

テレビを見て書く記事の場合は発言を文字に起こすという“ひと手間”はかかるものの、テレビ番組というパッケージに収められていることにより、引きのある情報が効率よくまとめられています。そのため、1時間の番組から数本の記事を量産することもざらで、これもまた取材に出かけることに比べればとても“コスパ”が良いのです。

記事の質で勝負する課金制のサイトではこうした記事があふれることはありませんが、量で勝負せざるを得ない、つまりアクセスを稼ぐことが第一になっているサイトではコタツ記事が大きな収入源になっているわけです。長い目で見ればサイトの信頼を失っていきかねないにも関わらず、今やコタツ記事を捨てることができなくなっています。

「今や」とまるでここ最近のことのように書いてしまいましたが、実は最近に限った話ではありません。2010年頃にはSNSをソースとした記事は多く書かれていました。そこからテレビをソースにするようになり、ラジオも扱うようになり、YouTubeも情報源にーー。有名無名を問わず、情報の発信が増えれば増えるほど、記事の情報源も増えていきます。

当事者である記者たちもこんな記事を書きたくて書いているわけではありません。でも、書かざるを得ない。読者も中身の薄い記事を読みたくない。でも見出しには引きがあるからついタップしてしまう。そんな不幸せな関係を断ち切れないのが現状なのです。

悪い意味で“コスパ”に優れた記事

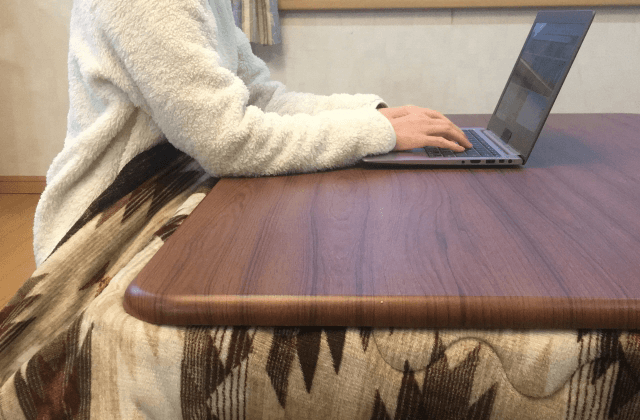

前述したような記事をコタツ記事と呼ぶこともあります。goo国語辞書によると、コタツ記事の意味は「独自の調査や取材を行わず、テレビ番組やSNS上の情報などのみで構成される記事。[補説]主に、閲覧者数を増やす目的で作成されるインターネット上の記事についていう。自宅で、こたつに入ったままでも作成できるということからの名」。記者は足で稼ぐ、つまり取材であちこちへ行き、関係者に話を聞いたり、情報を集めたりすることで記事を書くことができる、なんて表現もありますが、コタツ記事はその正反対で一歩も歩くことなく書ける記事という位置づけになります。コタツ記事を特に量産しているのはスポーツ新聞のウェブ版です。芸能事務所やテレビ局と取材パイプがあり独自の情報も仕入れることのできるスポーツ新聞が、なぜ読者がテレビやSNSから得られるものと同程度の情報しか入っていないような記事をわざわざ書くのでしょうか?それにはコストパフォーマンスが大きく関わってきます。

例えば芸能事務所を訪れタレントにインタビューをし、記事にまとめるとします。その場合、事務所までの往復の移動時間が発生しますし、お互いのスケジュールを調整する必要もあるでしょう。インタビューで聞いた内容をすべて記事に入れるわけではないので、取捨選択にも時間がかかりますし、録音した音声のうち必要な部分を再度聞き直したり、取材メモを整理する時間も必要です。そうした準備を経て記事が完成します。

一方芸能人のSNSをソースにして記事を書く場合を例にとりましょう。twitterでの発信を元にする場合、既に要点を発信者がまとめてくれているので非常に記事にまとめやすいことが多く、取捨選択の時間が圧縮されるでしょう。(記事にまとめづらい発信をする芸能人もいますが)。文字ベースのSNSをソースにする場合は文字起こしをする必要もなくコピペができるので非常にお手軽です。前段落に記載した「タレントへのインタビュー記事」完成には少なく見積もっても2~3時間はかかりますが、SNSソースの場合は短ければ10分もかかりません。圧倒的な“コスパ”の差ですよね。

テレビを見て書く記事の場合は発言を文字に起こすという“ひと手間”はかかるものの、テレビ番組というパッケージに収められていることにより、引きのある情報が効率よくまとめられています。そのため、1時間の番組から数本の記事を量産することもざらで、これもまた取材に出かけることに比べればとても“コスパ”が良いのです。

じっくり取材した記事より読まれるコタツ記事

でもそんな記事、ちゃんと取材した記事に比べればクオリティも低いしたいして読まれないだろうーー。良識派の方はそう考えるかもしれません。しかしそうとも限らないのです。こうしたコタツ記事があふれるのはあくまでネット上(時折紙面を飾ることもありますが)。ネットでは記事のボリュームや全体像は見出しをタップしてみないとわかりません。お手軽に書いたコタツ記事も、数か月にわたった大作の記事もネット上の見出しでは優劣が見えづらく、その差はせいぜい数十文字の見出しにすぎません。テレビやSNSでの過激な発言の方がキャッチーな見出しになることもしばしばあります。記事の質で勝負する課金制のサイトではこうした記事があふれることはありませんが、量で勝負せざるを得ない、つまりアクセスを稼ぐことが第一になっているサイトではコタツ記事が大きな収入源になっているわけです。長い目で見ればサイトの信頼を失っていきかねないにも関わらず、今やコタツ記事を捨てることができなくなっています。

「今や」とまるでここ最近のことのように書いてしまいましたが、実は最近に限った話ではありません。2010年頃にはSNSをソースとした記事は多く書かれていました。そこからテレビをソースにするようになり、ラジオも扱うようになり、YouTubeも情報源にーー。有名無名を問わず、情報の発信が増えれば増えるほど、記事の情報源も増えていきます。

当事者である記者たちもこんな記事を書きたくて書いているわけではありません。でも、書かざるを得ない。読者も中身の薄い記事を読みたくない。でも見出しには引きがあるからついタップしてしまう。そんな不幸せな関係を断ち切れないのが現状なのです。

<参考サイト>

・炬燵記事(こたつきじ)の意味 - goo国語辞書

https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E7%82%AC%E7%87%B5%E8%A8%98%E4%BA%8B/

・炬燵記事(こたつきじ)の意味 - goo国語辞書

https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E7%82%AC%E7%87%B5%E8%A8%98%E4%BA%8B/

人気の講義ランキングTOP20

欧州では不人気…木村資生の中立説とダーウィンとの違い

長谷川眞理子