テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

地上最強の生物「クマムシ」ってどんな生き物?

超高温、超低温、超高圧、真空状態、さらに人の致死量1,000倍の放射線を浴びても死なない。――――そんな不死身のごとき強靱な生命力を持つことから“地上最強生物”との呼び声高いクマムシ。その驚くべき生態と不死身の理由に、世界中の学者が注目しています。

クマムシとは、いったいどんな生き物なのでしょうか。

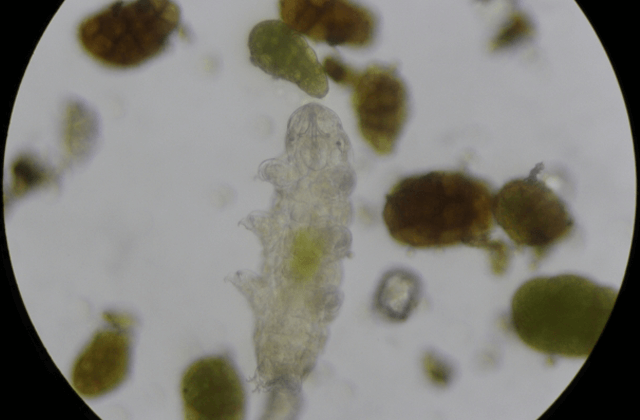

クマとはいうものの、体長は0.05mm~1mmという肉眼でギリギリ見えるか見えないかくらいの小ささで、形はダンゴムシのようでずんぐり・ぷくぷくと丸っこく、4対8本の肢(あし)を使って水の中をゆっくりと歩きます。その姿がまるでクマを連想させ、しかも虫のように小さいことからクマムシ(英名ではWater bear)と呼ばれるようになったといわれています。

またムシといっても昆虫のような節足動物ではなく、生物分類上では「緩歩(かんぽ)動物」と呼ばれる部類になります。緩歩動物とはその名の通りゆっくり歩くことに由来していますが、緩歩動物に属しているのは今のところクマムシのみです。というより、クマムシが緩歩動物の総称となっています。

地球上のあらゆる場所に適応できますが、水生生物なので水がなければ活動できません。活動できる環境であれば、寿命は半年~1年半程度となっています。

食性は種によっていろいろで、ワムシやセンチュウといった微生物を好む肉食性のクマムシ、コケや藻類を好んで食べる草食性のクマムシ、なんでも食べる雑食のクマムシがいます。

実はクマムシが本領発揮するのは、水が全くない環境に置かれてから。クマムシは水がない場所にいると体から水分がどんどん失われて乾燥し、体がきゅっと収縮して樽のような形になると、そのまま動かなくなるのです。これは冬眠に似た「乾眠」と呼ばれる仮死状態で、この時の体内の水分量は0.05~3%ほどしかありません。

この「乾眠状態」こそが、クマムシを“地上最強”たらしめる秘密です。乾眠状態となることで、熱、冷気、圧力など、あらゆる外部刺激にも耐えられる特性が得られるのです。

さらに驚くべきことに、クマムシは数年、数十年という、通常の寿命をはるかに超えた長い期間を乾眠状態で過ごすことができ、そこから「復活」することもできます。乾眠状態のクマムシに再び水を与えると、みるみるうちに体がふくらんで、元通りに動き始めるのです。

さらに乾眠状態なら寿命も延び、常温で9年生存したことが確認されています。中には30年間凍結させたクマムシを解凍したら見事蘇った、宇宙空間にさらしても生存したという実験結果もあり、超低温、あるいは空気がない(体が酸化しない)真空状態であれば、半永久的に生きながらえると考えられているのです。

ただし、これらの耐性は乾眠状態だからこそ。通常状態のクマムシは非常に弱くもろい生き物で、急激な環境変化には耐えられません。また乾眠状態になるまでにも時間がかかるため、ドライヤーのように急に熱風をあてたりすると、乾眠に至らず死んでしまいます(ただし放射線に限っては、乾眠状態と同じくらいには耐えられるそうです)。

また、すべての種のクマムシが乾眠するわけではなく、乾眠できるのは陸上で頻繁に乾燥しやすい環境にいるクマムシのみ。海や川に棲むクマムシのほとんどは、乾燥するとそのまま干からびて死んでしまうといいます。

2021年のイギリスの研究誌に掲載された研究発表によると、凍結させたクマムシを中空の弾丸の中に入れ、それを高速銃に装填して砂袋を撃つという実験をしたところ、時速2,000マイル以上で発射された場合、衝撃に耐えられず、体がバラバラになってしまったのだそうです。

弱点はあれど、それでもクマムシがおよそ地球上では必要ないほどの過剰な耐性能力を持つことについては、もはや疑いようはないでしょう。クマムシの生存メカニズムを解明し、医療や宇宙開発に活かそうと、世界中で研究が進められています。

小さな体に、無限の可能性を秘めたクマムシ。ずんぐりボディでゆるゆると歩く姿は、どこか愛らしくもあります。ぜひ今後も、注目してみてくださいね。

クマムシとは、いったいどんな生き物なのでしょうか。

クマにあらず、ムシにあらず

クマムシは確認されているだけで1,200種類以上。ほぼ全世界に分布し、今も新種が次々と発見されています。水生生物のため海や川に多く見られますが、人が住む市街地のほか、火山、深海といった極地、温泉にまで生息しています。クマとはいうものの、体長は0.05mm~1mmという肉眼でギリギリ見えるか見えないかくらいの小ささで、形はダンゴムシのようでずんぐり・ぷくぷくと丸っこく、4対8本の肢(あし)を使って水の中をゆっくりと歩きます。その姿がまるでクマを連想させ、しかも虫のように小さいことからクマムシ(英名ではWater bear)と呼ばれるようになったといわれています。

またムシといっても昆虫のような節足動物ではなく、生物分類上では「緩歩(かんぽ)動物」と呼ばれる部類になります。緩歩動物とはその名の通りゆっくり歩くことに由来していますが、緩歩動物に属しているのは今のところクマムシのみです。というより、クマムシが緩歩動物の総称となっています。

地球上のあらゆる場所に適応できますが、水生生物なので水がなければ活動できません。活動できる環境であれば、寿命は半年~1年半程度となっています。

食性は種によっていろいろで、ワムシやセンチュウといった微生物を好む肉食性のクマムシ、コケや藻類を好んで食べる草食性のクマムシ、なんでも食べる雑食のクマムシがいます。

クマムシ“地上最強”の秘密

水がなければ活動できず、寿命もさほどでもないというクマムシ。それがなぜ“地上最強”といわれるのでしょうか。実はクマムシが本領発揮するのは、水が全くない環境に置かれてから。クマムシは水がない場所にいると体から水分がどんどん失われて乾燥し、体がきゅっと収縮して樽のような形になると、そのまま動かなくなるのです。これは冬眠に似た「乾眠」と呼ばれる仮死状態で、この時の体内の水分量は0.05~3%ほどしかありません。

この「乾眠状態」こそが、クマムシを“地上最強”たらしめる秘密です。乾眠状態となることで、熱、冷気、圧力など、あらゆる外部刺激にも耐えられる特性が得られるのです。

さらに驚くべきことに、クマムシは数年、数十年という、通常の寿命をはるかに超えた長い期間を乾眠状態で過ごすことができ、そこから「復活」することもできます。乾眠状態のクマムシに再び水を与えると、みるみるうちに体がふくらんで、元通りに動き始めるのです。

「乾眠」であらゆる耐性がMAXに

乾眠状態のクマムシのしぶとさは異常で、100度越えの超高温・絶対零度(-273度)の超低温・そして75,000気圧という途方もない超高圧にも平気で耐えられます。さらに数千グレイの放射線にもびくともしません(人の致死量は5グレイ)。さらに乾眠状態なら寿命も延び、常温で9年生存したことが確認されています。中には30年間凍結させたクマムシを解凍したら見事蘇った、宇宙空間にさらしても生存したという実験結果もあり、超低温、あるいは空気がない(体が酸化しない)真空状態であれば、半永久的に生きながらえると考えられているのです。

ただし、これらの耐性は乾眠状態だからこそ。通常状態のクマムシは非常に弱くもろい生き物で、急激な環境変化には耐えられません。また乾眠状態になるまでにも時間がかかるため、ドライヤーのように急に熱風をあてたりすると、乾眠に至らず死んでしまいます(ただし放射線に限っては、乾眠状態と同じくらいには耐えられるそうです)。

また、すべての種のクマムシが乾眠するわけではなく、乾眠できるのは陸上で頻繁に乾燥しやすい環境にいるクマムシのみ。海や川に棲むクマムシのほとんどは、乾燥するとそのまま干からびて死んでしまうといいます。

「乾眠クマムシ」の弱点

ひとたび乾眠状態になれば、熱も冷気も、圧力も放射線も効かない。まるでゲームの隠しボスかのようなチート耐性を持つクマムシですが、そんな乾眠クマムシにも弱点があります。それは「急激な衝撃には耐えられない」ということです。2021年のイギリスの研究誌に掲載された研究発表によると、凍結させたクマムシを中空の弾丸の中に入れ、それを高速銃に装填して砂袋を撃つという実験をしたところ、時速2,000マイル以上で発射された場合、衝撃に耐えられず、体がバラバラになってしまったのだそうです。

弱点はあれど、それでもクマムシがおよそ地球上では必要ないほどの過剰な耐性能力を持つことについては、もはや疑いようはないでしょう。クマムシの生存メカニズムを解明し、医療や宇宙開発に活かそうと、世界中で研究が進められています。

小さな体に、無限の可能性を秘めたクマムシ。ずんぐりボディでゆるゆると歩く姿は、どこか愛らしくもあります。ぜひ今後も、注目してみてくださいね。

<参考サイト>

・第3回 堀川大樹 宇宙生物学とクマムシと私(ナショナルジオグラフィック)

https://natgeo.nikkeibp.co.jp/nng/article/20140415/393082/?P=1

・クマムシ観察絵日記(ナショナルジオグラフィック)

https://natgeo.nikkeibp.co.jp/nng/article/20140327/390018/

・遺伝子が明かす、最強生物クマムシの強さと進化の道筋(サイエンスポータル)

https://scienceportal.jst.go.jp/gateway/clip/20170914_01/

・Scientists shot tardigrades out of a gun at more than 2,000 mph to see if the critters could survive(INSIDER)

https://www.businessinsider.com/tardigrades-survive-being-shot-gun-2021-5

・第3回 堀川大樹 宇宙生物学とクマムシと私(ナショナルジオグラフィック)

https://natgeo.nikkeibp.co.jp/nng/article/20140415/393082/?P=1

・クマムシ観察絵日記(ナショナルジオグラフィック)

https://natgeo.nikkeibp.co.jp/nng/article/20140327/390018/

・遺伝子が明かす、最強生物クマムシの強さと進化の道筋(サイエンスポータル)

https://scienceportal.jst.go.jp/gateway/clip/20170914_01/

・Scientists shot tardigrades out of a gun at more than 2,000 mph to see if the critters could survive(INSIDER)

https://www.businessinsider.com/tardigrades-survive-being-shot-gun-2021-5

人気の講義ランキングTOP20

「大転換期の選挙」の前に見ておきたい名講義を一挙紹介

テンミニッツ・アカデミー編集部