社会人向け教養サービス 『テンミニッツ・アカデミー』 が、巷の様々な豆知識や真実を無料でお届けしているコラムコーナーです。

『観察力を高める』でわかる一流クリエイターの方法

『ドラゴン桜』というマンガ作品をご存知でしょうか。三田紀房による受験マンガで、倒産寸前の私立高校を立て直すため、元弁護士の桜木建二が落ちこぼれ高校生たちを東大合格へと導く物語です。阿部寛主演のドラマ版でご覧になった方も多いでしょう。その作中で、東大合格のために必要なのは特別な才能ではなく、まず計算力や読解力といった基礎学力を徹底的に鍛えることだと説かれています。

東大合格という困難な課題を、受験勉強という限られた時間の中で達成するためには、広範に応用できる能力を優先して鍛えることが重要になります。そのベースとなるのが、計算力や読解力といった基礎学力だというわけです。さて、この考え方を受験生からビジネスパーソンやクリエイティブな職業に携わる人たちに置き換えてみると、役に立つ「基礎学力」とは一体何にあたるでしょうか。

本書では、多くの一流クリエイターたちと関わり、彼らの思考や行動を観察してきた著者ならではの洞察にもとづいて、観察力の鍛え方が具体的に紹介されています。日常生活や仕事の場面で新たな視点を得たいと考えるすべての人にとって、必読の一冊です。

著者である佐渡島庸平氏は、1979年生まれの編集者です。2002年に講談社に入社し、モーニング編集部で『バガボンド』(井上雄彦)、『ドラゴン桜』(三田紀房)、『働きマン』(安野モヨコ)、『宇宙兄弟』(小山宙哉)など数々のヒット作品の編集を担当しました。2012年に講談社を退社後、株式会社コルクを設立し、現在は代表取締役社長を務めています。

「いい観察は、ある主体が、物事に対して仮説をもちながら、客観的に物事を観て、仮説とその物事の状態のズレに気づき、仮説の更新を促す」

「一方、悪い観察は、仮説と物事の状態に差がないと感じ、わかった状態になり、仮説の更新が止まる」

ここで、いい観察だけでなく、悪い観察についても佐渡島氏が言及されているのは、「悪い観察を避けることができれば、いつか運よくいい観察ができる」という理由からです。では、何が悪い観察を引き起こすのでしょうか。本書では、観察を阻む3つの要因として、「認知バイアス」「身体・感情」「コンテクスト」が紹介されています。

認知バイアスについてですが、これは思考や判断が無意識に偏ってしまう傾向のことを表した言葉です。たとえば、同じ「虹」という現象でも、日本と諸外国では見え方が異なるそうです。虹の色を日本人は7色だと答えますが、インドネシアの人は4色、台湾の人は3色に見えるそうです。これは、「虹の色は全部でX色だ」という知識が認知を歪めている例です。

このように、認知バイアス(=脳)、身体・感情(=感覚器官)、コンテクスト(=時空間)が作用することで、「観察」の精度は落ちていきます。佐渡島氏はこの3つを総称して「メガネ」と呼びます。人は誰しも絶対に外せない「メガネ」越しに世界を見ているのです。重要なのはそのことを自覚し、むしろそれを利用することだといいます。

ニュートンが落ちるリンゴから万有引力の法則を導き出したという有名なエピソードがありますが、これもはじめは「なぜリンゴは地面に落ちるのだろう?」というシンプルな問いから生まれたものです。そこから「地面がリンゴをひっぱっているのでは?」という仮説が立てられ、観察が始まります。観察によって仮説が検証され、また新たな問いが生まれていく。偉大な発見も、この極めて単純なプロセスの繰り返しの果てに達成されるのです。

問いからいい仮説を導くためには4つの視点を持つことが必要です。佐渡島氏は、(1)ディスクリプション、(2)定性的なデータ、(3)定量的なデータ、(4)型の4つを挙げています。いずれも、言語化やデータといった自分の外部の視点をもつことに関係しています。外部に参照軸を設定してこそ、「自分だけのモノサシ」を育むことにつながるのです。

本書には、いい観察を可能にする条件や方法についての記述が満載です。大きな仕事を成すために必要なのは、才能でもセンスでもなく、観察力。本書を読んで観察力を鍛え、仕事の質を劇的に変えましょう。

東大合格という困難な課題を、受験勉強という限られた時間の中で達成するためには、広範に応用できる能力を優先して鍛えることが重要になります。そのベースとなるのが、計算力や読解力といった基礎学力だというわけです。さて、この考え方を受験生からビジネスパーソンやクリエイティブな職業に携わる人たちに置き換えてみると、役に立つ「基礎学力」とは一体何にあたるでしょうか。

編集者が「観察」する一流クリエイターの仕事術

今回ご紹介する『観察力を高める 一流のクリエイターは世界をどう見ているのか』(佐渡島庸平著、SBクリエイティブ)では、「観察力」がドミノの一枚目になる能力であると述べられています。観察力は「全てのスキルの基礎となる力」であり、これを鍛えることで最終的に様々な能力が鍛えられていくのです。本書では、多くの一流クリエイターたちと関わり、彼らの思考や行動を観察してきた著者ならではの洞察にもとづいて、観察力の鍛え方が具体的に紹介されています。日常生活や仕事の場面で新たな視点を得たいと考えるすべての人にとって、必読の一冊です。

著者である佐渡島庸平氏は、1979年生まれの編集者です。2002年に講談社に入社し、モーニング編集部で『バガボンド』(井上雄彦)、『ドラゴン桜』(三田紀房)、『働きマン』(安野モヨコ)、『宇宙兄弟』(小山宙哉)など数々のヒット作品の編集を担当しました。2012年に講談社を退社後、株式会社コルクを設立し、現在は代表取締役社長を務めています。

「観察力」を高めるためのポイント――阻害要因を知り、武器に変える

そもそも「観察」とは一体何でしょうか。佐渡島氏の思索は、辞書を引き、言葉の意味を掘り下げるところから始まります。そうして導き出された暫定的な理解は、次のようなものでした。「いい観察は、ある主体が、物事に対して仮説をもちながら、客観的に物事を観て、仮説とその物事の状態のズレに気づき、仮説の更新を促す」

「一方、悪い観察は、仮説と物事の状態に差がないと感じ、わかった状態になり、仮説の更新が止まる」

ここで、いい観察だけでなく、悪い観察についても佐渡島氏が言及されているのは、「悪い観察を避けることができれば、いつか運よくいい観察ができる」という理由からです。では、何が悪い観察を引き起こすのでしょうか。本書では、観察を阻む3つの要因として、「認知バイアス」「身体・感情」「コンテクスト」が紹介されています。

認知バイアスについてですが、これは思考や判断が無意識に偏ってしまう傾向のことを表した言葉です。たとえば、同じ「虹」という現象でも、日本と諸外国では見え方が異なるそうです。虹の色を日本人は7色だと答えますが、インドネシアの人は4色、台湾の人は3色に見えるそうです。これは、「虹の色は全部でX色だ」という知識が認知を歪めている例です。

このように、認知バイアス(=脳)、身体・感情(=感覚器官)、コンテクスト(=時空間)が作用することで、「観察」の精度は落ちていきます。佐渡島氏はこの3つを総称して「メガネ」と呼びます。人は誰しも絶対に外せない「メガネ」越しに世界を見ているのです。重要なのはそのことを自覚し、むしろそれを利用することだといいます。

「観察力」を鍛える「仮説→観察→問い」のサイクル

「人は〈メガネ〉をかけてしか対象を観られないのであれば、そのメガネを意識的にかけかえればいい」と佐渡島氏は言います。ここで言われている「意識的なメガネ」とは「仮説」のことです。そして、この仮説をうまく用いて、「仮説→観察→問い」のサイクルを回すことで、観察力は鍛えられていくと本書では主張されます。ニュートンが落ちるリンゴから万有引力の法則を導き出したという有名なエピソードがありますが、これもはじめは「なぜリンゴは地面に落ちるのだろう?」というシンプルな問いから生まれたものです。そこから「地面がリンゴをひっぱっているのでは?」という仮説が立てられ、観察が始まります。観察によって仮説が検証され、また新たな問いが生まれていく。偉大な発見も、この極めて単純なプロセスの繰り返しの果てに達成されるのです。

問いからいい仮説を導くためには4つの視点を持つことが必要です。佐渡島氏は、(1)ディスクリプション、(2)定性的なデータ、(3)定量的なデータ、(4)型の4つを挙げています。いずれも、言語化やデータといった自分の外部の視点をもつことに関係しています。外部に参照軸を設定してこそ、「自分だけのモノサシ」を育むことにつながるのです。

本書には、いい観察を可能にする条件や方法についての記述が満載です。大きな仕事を成すために必要なのは、才能でもセンスでもなく、観察力。本書を読んで観察力を鍛え、仕事の質を劇的に変えましょう。

<参考文献>

『観察力を高める 一流のクリエイターは世界をどう見ているのか』(佐渡島庸平著、SBクリエイティブ)

https://www.sbcr.jp/product/4815627782/

<参考サイト>

佐渡島庸平氏のX(旧Twitter)

https://x.com/sadycork

株式会社コルク

https://corkagency.com/

『観察力を高める 一流のクリエイターは世界をどう見ているのか』(佐渡島庸平著、SBクリエイティブ)

https://www.sbcr.jp/product/4815627782/

<参考サイト>

佐渡島庸平氏のX(旧Twitter)

https://x.com/sadycork

株式会社コルク

https://corkagency.com/

~最後までコラムを読んでくれた方へ~

「学ぶことが楽しい」方には 『テンミニッツTV』 がオススメです。

明日すぐには使えないかもしれないけど、10年後も役に立つ“大人の教養”を 5,600本以上。

『テンミニッツ・アカデミー』 で人気の教養講義をご紹介します。

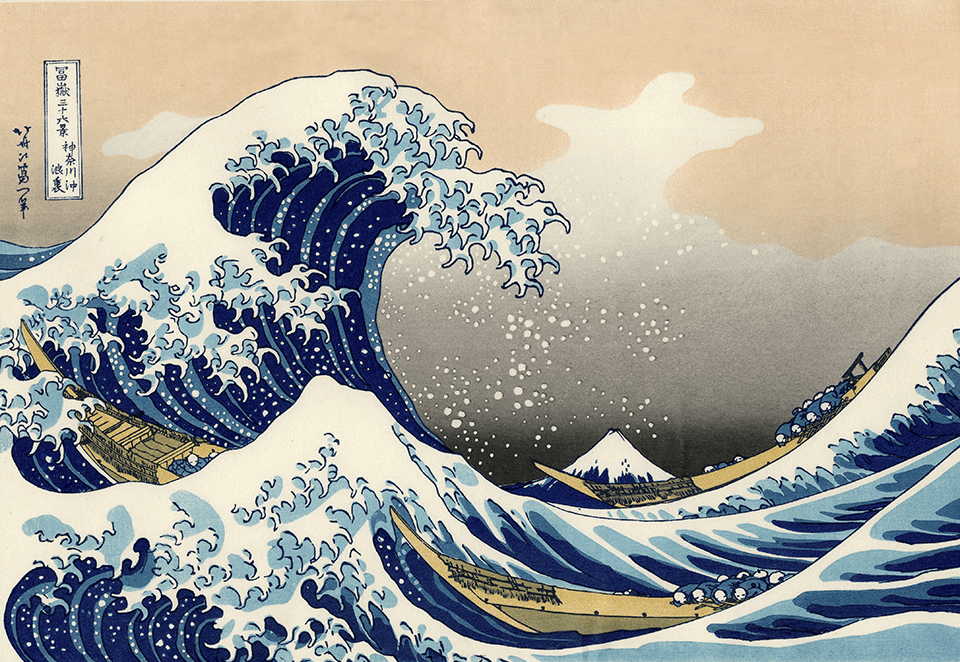

葛飾北斎と応為…画狂の親娘はいかに傑作へと進化したか

葛飾北斎と応為~その生涯と作品(1)北斎の画狂人生と名作への進化

浮世絵を中心に日本画においてさまざまな絵画表現の礎を築いた葛飾北斎。『富嶽三十六景』の「神奈川沖浪裏」が特に有名だが、それを描いた70代に至るまでの変遷が実に興味深い。北斎とその娘・応為の作品そして彼らの生涯を深...

収録日:2025/10/29

追加日:2025/12/05

熟睡できる習慣や環境は?西野精治先生に学ぶ眠りの本質

編集部ラジオ2025(30)西野精治先生に学ぶ「熟睡の習慣」

テンミニッツ・アカデミーで、様々な角度から「睡眠」についてお話しいただいている西野精治先生(スタンフォード大学医学部精神科教授)に「熟睡できる環境・習慣とは」というテーマで具体的な方法論をお話しいただいた講義を...

収録日:2025/10/17

追加日:2025/12/11

熟睡のために――自分にあった「理想的睡眠」の見つけ方

熟睡できる環境・習慣とは(1)熟睡のための条件と認知行動療法

「熟睡とは健康な睡眠」だと西野氏はいうが、健康な睡眠のためには具体的にどうすればいいのか。睡眠とは壊れやすいもので、睡眠に影響を与える環境要因、内面的要因、身体的要因など、さまざまな要因を取り除いていくことが大...

収録日:2025/03/05

追加日:2025/11/23

平和の実現を哲学的に追求する…どんな平和でもいいのか?

平和の追求~哲学者たちの構想(1)強力な世界政府?ホッブズの思想

平和は、いかにすれば実現できるのか――古今東西さまざまに議論されてきた。リアリズム、強力な世界政府、国家連合・連邦制、国連主義……。さまざまな構想が生み出されてきたが、ここで考えなければならないのは「平和」だけで良...

収録日:2025/08/02

追加日:2025/12/08

スケジュール管理で重要な「クリティカル・パス法」とは

プロジェクトマネジメントの基本(4)スケジュール・マネジメント

スケジュール管理はプロジェクトマネジメント(PM)に強く要請される要素である。プロジェクトの有期性を保全するためには、スケジュールをどう分析するのか。また、一つのプロジェクトの所要期間はどう割り出され、どんな技法...

収録日:2025/09/10

追加日:2025/12/11