●東京オリンピック招致で流行語になった「おもてなし」

2013年の東京オリンピック招致をきっかけに、「おもてなし」という言葉が、あらためて重要な言葉として多くの人に意識されるようになりました。その「おもてなし」がどんなビジネスモデルなのかを少し考えてみたいと思います。言い換えれば、日本のサービスセクターは「おもてなし」で生き延びることができるかどうかということです。一方にサービスセクターの生産性の低さがあり、もう一方に「おもてなし」がある。これをどう理解したらいいのかを考えるために、東京オリンピック招致で注目された「お・も・て・な・し」のプレゼンテーションを持ち出したのです。

もっとも、東京オリンピックの決定には、おそらく「おもてなし」ということよりも、「東京では落とした現金が年間3千万ドル以上も戻ってくる」というデータのほうがはるかに重要で、東京の安全なインフラをお伝えしたのではないかと思っています。ですが、それはそれとして。

しかし、「なぜ東京オリンピックなのか」ということは、実は一言ではなかなか語れないものがあります。これがイスタンブールの場合、「イスラム圏で最初のオリンピックをやりたい」というメッセージは明快です。それに比べて東京は、先進国、二度目の開催地、あるいは環境、成熟社会におけるオリンピックなど、さまざまな切り口で語られてはいますが、なぜ東京でなくてはならないのかは、いまだにあまりよくわからないところがあります。ただ、プレゼンテーションはなかなか上手であったということです。

●「対価をもらわない親切さ」は日本人だけの特技ではない

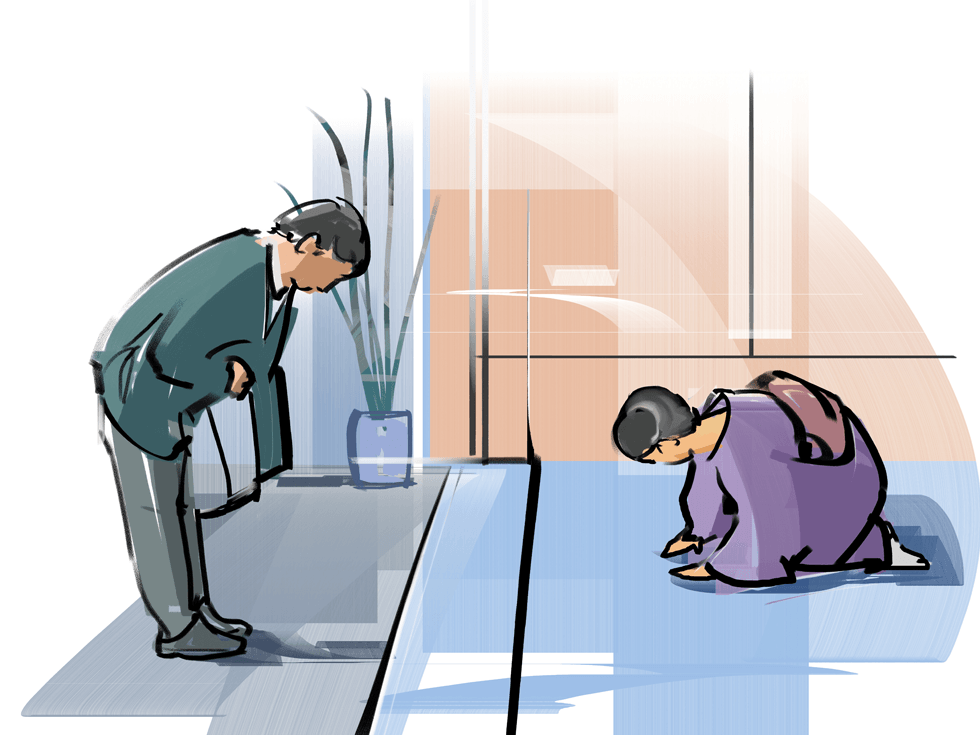

「おもてなし」ということを考えるとき、かなりの誤解があると思います。「おもてなし」ができるのは日本人だけではありません。もちろん、海外では「おもてなし」という用語は使いませんが、〝hospitality〟や〝friendship〟や〝kindly〟という言葉があります。つまり、海外にも「おもてなし」同様の対価をもらわない親切さはたくさんあるのです。

一つ具体的な例を申し上げます。私がオーストラリア国立大学(ANU)に半年間在席したときのことです。私を受け入れてくれた学部長は、アメリカの学者が書いたある本の一節を、たまたまお互いそれぞれに担当して執筆しただけの関係であるにもかかわらず、私に大変親切にしてくれま...