●クジラやイルカにある「浮いた骨」の正体は骨盤の名残

では、骨を見ながらいろいろと勉強したいと思います。

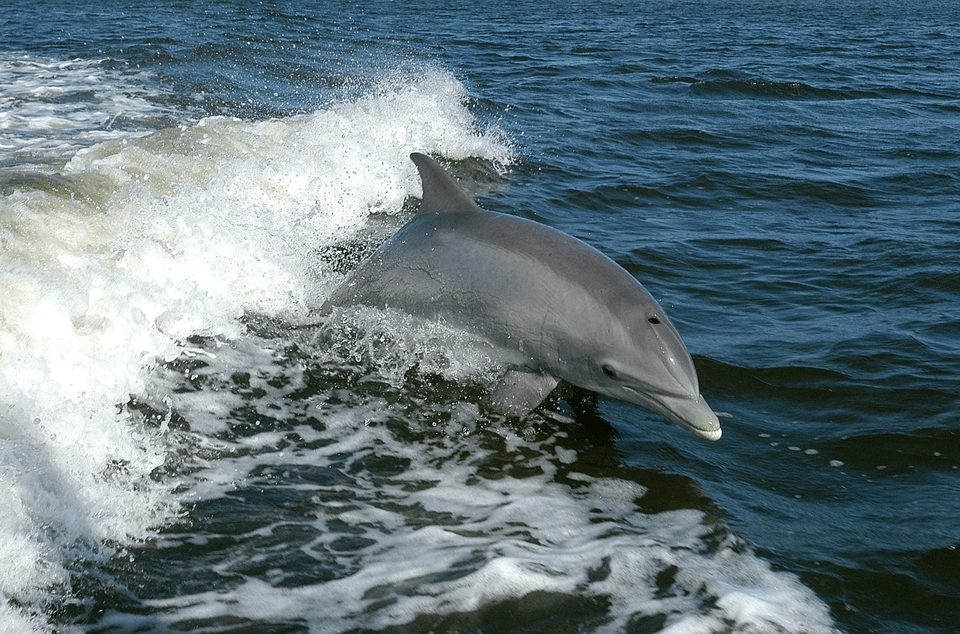

これはハンドウイルカというイルカの骨なのですが、頭からしっぽの骨です。頭の方からずっと見てくると、ここ(しっぽのほう)に空中に「浮いた」骨があります。皆さん、これは何だと思いますか。

これはハンドウイルカだけではありません。こちらの骨も見てください。例えば、これはガンジスカワイルカなんですが、このイルカのここ(しっぽのほう)にもあります。

上に吊ってあるのはツノシマクジラというヒゲクジラですが、その個体にも浮いた骨があります。

ちょっと奥の方にセミクジラがあるのですが、分かりますか。そこにもぶらさがっている骨があります。

皆、クジラはこういう骨を持っています。これは何かというと、実は骨盤の名残になります。なぜこういう骨があるのでしょうか。例えばこちらに四足動物の骨がありますが、普通われわれも含めて、脚があって脚と体をつないでいるのが骨盤になります。

つまり皆、大体骨盤を持っていますが、イルカたちは進化の過程で脚を退化させ、尾ビレで動くことを選択したので、脚はいらなくなってしまいました。そうすると、体と脚を連結させる骨盤はだんだんその機能を失ってしまって、だんだんこのように「浮いた骨」の形になってしまった、というのが正解になります。

●脚が退化しても骨盤として残っているのは内臓との関係を保つため

では「だったら骨盤(浮いた骨)はなくせばいいじゃない。もういらないじゃないか」と思う方もいるでしょうし、「なぜこんな形でもまだあるんですか?」と思う方もいるかもしれません。そう思うのももっともです。ただ、脚と体の連結という機能はなくなったのですが、実は彼らのお腹の中には内臓があるので、そうすると、内臓と骨盤の関係は保っているのです。つまり、ちゃんとした骨盤の機能は残ってはいないけれども、内臓との関係はしっかり残っているので、あのような「浮いた骨」という形でも骨盤として残すべくして残している、とわれわれは考えていますし、今のところそういう説が有力になっています。

...