●金融緩和とギリシャ問題の再発でユーロ安

シティグループ証券の高島修です。よろしくお願いします。最近、ユーロがずいぶん値を下げていて、ギリシャ問題がまた再発している状況です。そこで今回は、「ユーロの十字架とギリシャ問題」というテーマで話をしていきたいと思います。

最初の項目として、ユーロ安の背景から始めさせていただこうと思います。

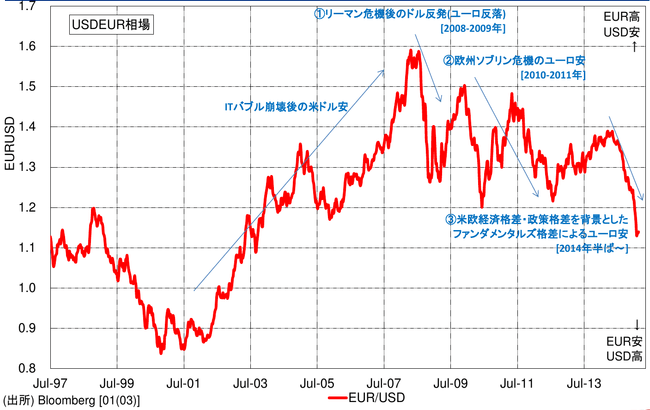

昨年(2014年)半ば頃、ユーロドル相場は、1ユーロ1.4ドル台前後で、比較的ユーロが高い状態にありましたが、今は、足元1ユーロ1.1ドル台ぐらいまで値崩れしてきています。これは、背景として、欧州中央銀行(ECB)の金融緩和が行われていることが一つと、また、ごく足元においては、ギリシャ問題が再発していることもあろうかと思います。

ユーロの長い動きを見てみますと、1999年に統合通貨「ユーロ」が導入された後、ユーロは2年間ぐらい下げ続け、2000年の10月には、1ユーロ0.8ドル台まで値崩れしていました。

そこからは、ユーロ高というより米ドル安という側面もあったわけですが、2008年のリーマン危機が起こる頃まで、ユーロ高が進みました。その時は、1ユーロ1.6ドル台ぐらいまでユーロが上昇する動きが出ていました。

足元に至るまでのユーロの下げは、この2008年の1.6ドル台からの下落ということになります。

●近年のユーロ下落には三つの局面がある

2008年以降のユーロの下落には、私が見るところ、三つの局面があると思われます。

まず第一の局面は、2008年から2009年にかけてで、リーマン危機の米ドル高という側面があります。実は、米ドルは、大体深刻な危機に陥ると反発する傾向があります。リーマン危機の後のドルの反発が典型例です。こういったことがなぜ起こるかというと、世界中でいろいろな投資家や企業が米ドルを調達しているためで、危機になって米ドルの調達が難しくなってくると、いわゆるドル不足問題が発生して、ドルが反発する傾向があるのです。いずれにせよ、この2008年、2009年のドル高ユーロ安は、それまでユーロが上昇していた分のアンワインド(巻き戻し)としてユーロが反落して、ドルが反発した、という側面が強かったと思います。

第二局面は、2010年のギリシャ危機、欧州ソブリン危機が起こったあたりで、大体1....