●「中国経済、失速?」を実質成長率で見極めるには

本日は、「日中“政涼経温”の時代」というタイトルで、今後の中国市場のチャンスとリスクにどう向き合うかについてお話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

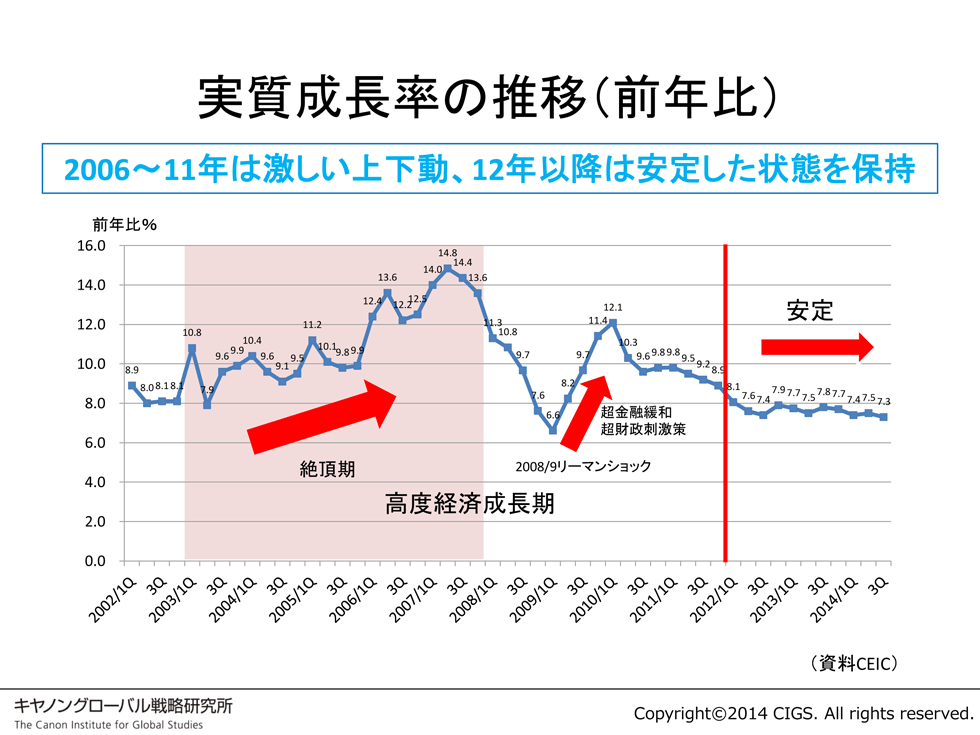

まず最初に中国経済の現状です。「中国経済は失速しているのではないか」と、ちまたでは言われていますが、実は失速しているのではなく安定を保持しているという話から入りたいと思います。

最初のグラフをご覧ください。GDPの成長率は、足元2014年第3クオーターの数字が7.3パーセントということで、緩やかな低下傾向を続けています。これは、2009年第1クオーターの6.6パーセント以来の低い数字にもなっています。

この数字を見て「中国経済は失速しつつあるのではないか」と心配している人たちが多いのですが、実はこのグラフを見るときには、二つに分けていただく必要があります。2012年春の第1クオーターあたりに縦線を1本入れ、その左側と右側で分けて考えることが必要なのです。

●中国史上空前絶後の高度成長とリーマンショック

なぜならば2003年以降2012年春ごろまでの10年間は、胡錦濤・温家宝政権の下で、中国の高度成長がピークの時代でした。そして、2012年の夏ぐらいから、実質的には習近平政権の政策の時代に入ってきていると見ていただいて構わないと思います。

2003年から2007年の5年間は、毎年の成長率がずっと連続して10パーセントを超え続けた、中国の高度成長の絶頂期です。日本で言えば昭和40年代「いざなぎ景気」のような、中国にとっても二度と来ない、高度成長最高潮の時代でした。

その後、2007年後半からは景気が過熱に陥ってしまい、これを収めるために2007年10月から厳しい引き締め政策が開始されました。その結果、2008年に入ると景気は急速に成長率を鈍化させ、シュリンク(縮小)していくわけです。

ようやく過熱感が収まったかと思った矢先の2008年9月、リーマンショックによって世界全体が金融財政を中心に危機的な状況に陥ります。それとともに再び中国経済はさらに下落して、2009年第1クオーターには6.6パーセントまで落ちてしまいます。

●「超」回復による自信。激震から安定へ向かう中国経済

大慌てした中国政府は、普通にはあり得ない...