●1992年の市場経済化以降、一気に景気過熱へ向かう

経済の安定とは、雇用と物価の両方の安定だと申しましたけれども、そのもう一つの要素である中国の物価について、最後にご説明をしたいと思います。

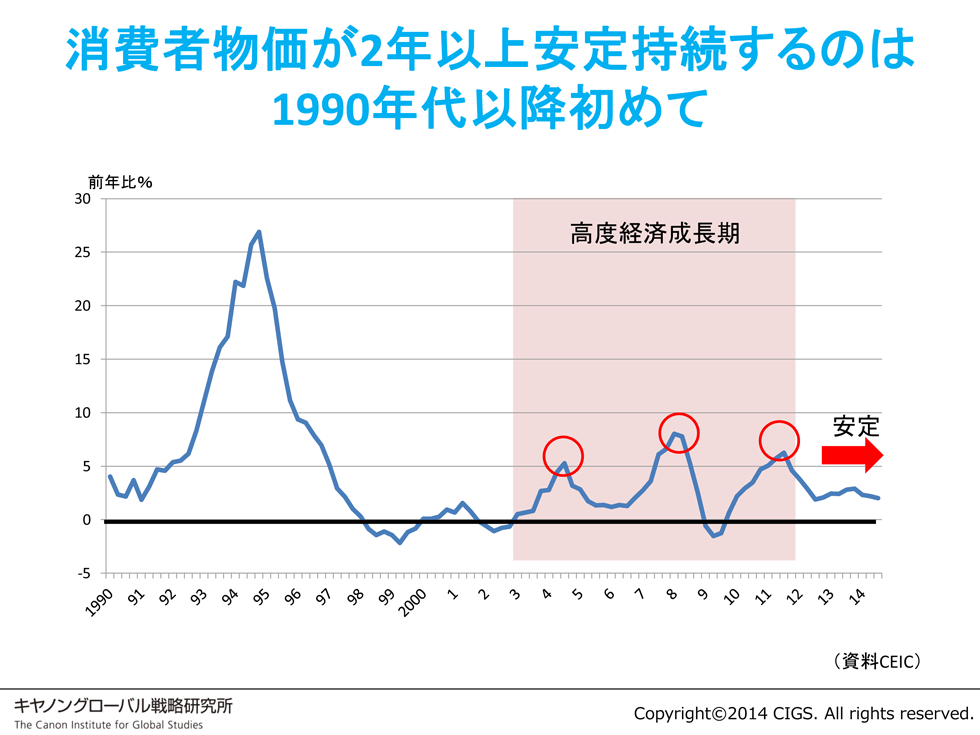

これは1990年から2014年までの非常に長い期間の中国における、消費者物価の前年比の上昇率推移を示したグラフです。中国は、1992年以降市場化を進めました。それ以前は統制価格の時代で、国家が全ての価格を決めていましたので、物価はあまり意味を持たない時代でしたが、1992年以降、中国はその統制経済から市場経済に移行しました。

市場経済に移行するとともに、私有財産もある程度認められるようになってきたので、皆が労働意欲を急速に高めて、景気はものすごい勢いで良くなった結果、1990年代の半ばに、その景気の急拡大を背景としてインフレになってしまいました。

●インフレ収束後に多難の時代を経て、2003年以降高度成長時代へ

この景気過熱を朱鎔基国務院総理(首相)の下で、一生懸命収めたのが90年代の後半です。

その景気過熱が大体収まった頃の1997年に、今度はアジア通貨危機が起こります。アジア通貨危機がやっと鎮静化したなと思ったら、2000年代に入りますとすぐに、不良債権問題がまた表面化してしまうということで、90年代の後半から2000年代の前半までは、非常に苦しい時代を中国は続けて、この頃はデフレ気味な推移をしています。

そして、それがようやく江沢民(主席)・朱鎔基(首相)政権の末期に、アジア通貨危機や、不良債権問題、金融機関の財務体質の問題も克服し、ようやく次の政権にバトンタッチをした2003年ごろから、この構造改革の成果が現れてきます。それが、前に申しました中国の高度成長の絶頂期になるわけです。

●消費者物価5パーセント超はインフレの証

絶頂期に入りますと、このグラフを見ていただきたいのですが、2004年、それから2007~2008年、そして2011年と、3回も消費者物価が5パーセントを超えているというのが見えてくると思います。

中国では、5パーセントを上回る消費者物価というのはインフレです。この5パーセントを1回でも超えれば、これは政策としては失敗にカウントされてしまうにもかかわらず、 胡錦濤(主席)・温家宝(首相)政権の下では、1...