●2004年まで中国が抱えていた「国際収支の天井」問題

これまで、中国の現状、それから、先行きの見通しについてご説明をしてきました。これからは、今後の習近平政権が直面している課題とリスクシナリオについてご説明をしていきたいと思います。

まず、習近平政権に入る前の中国経済の構造的な変化からお話しします。

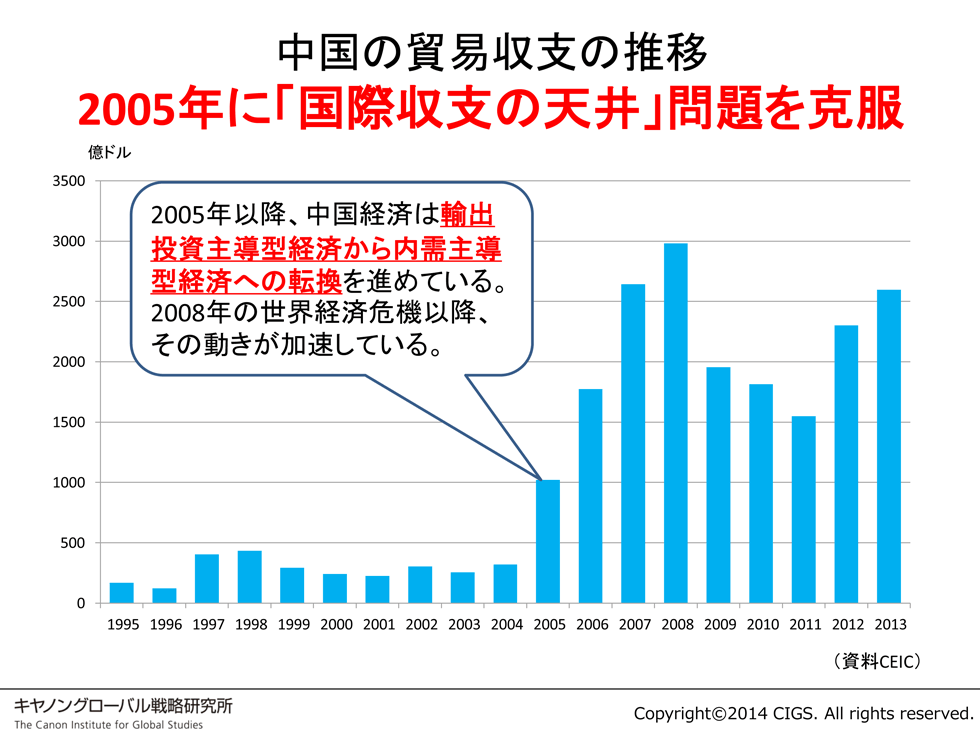

ご覧の棒グラフは中国の貿易収支の推移を示しています。2004年までと2005年以降で全く異なる推移を示していることは、グラフを見ても明らかだと思います。2004年までの中国は、まだ輸出競争力が十分になく、少し景気が良くなると輸入が増えてしまい、輸出よりも輸入のスピードの方が高くなる傾向がありました。そのため、貿易収支がすぐに黒字から赤字になってしまうような「国際収支の天井」といわれる問題を抱えていました。

「国際収支の天井」の問題があると、輸出競争力が不足しているため、景気が少し良くなってきても、貿易収支は悪化し、ブレーキを踏まなければいけなくなります。輸入と内需はリンクしていますので、内需が拡大すると輸入は増えていきます。つまり、内需を抑えないと輸入が増え過ぎてしまい、貿易赤字になってしまうのです。これは、特に発展途上国では、非常に多くみられる現象です。

内需が拡大していっても貿易赤字にならない経済にするためには、輸出競争力を強くして、どんどんと輸出を増やしていく必要があります。ということは、常に輸入よりも輸出が増える経済へと構造的に転換していかなければいけません。これは、どの発展途上国でも悩んでいる問題なのですが、中国も2004年まで、同じ問題でずっと苦しんでいました。

●海外企業の誘致で輸出競争力を強化した中国

1990年代の半ば以降、中国は市場化を進めてきましたけれども、その中で、貿易収支は、およそ200億ドルから300億ドルという非常に低い水準が毎年続いていました。グラフを見てもお分かりいただけると思います。これには、先ほど申しました輸出競争力不足という問題点がありました。

その間、中国は、「国際収支の天井」の問題を何とか取り払おうと、輸出競争力を強化する政策を継続してきました。それが、海外から有力な輸出産業を誘致することです。

日本は、輸出を強化するとき、海外の企業をあまり寄せ付けず、日本企業の力だけで輸出競争...