テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

昔の東京の「ワンダーランド性」は今でもあるのか?

ワンダーランド=不思議の国の魅力は、いかにすれば保てるか。どこかのテーマパークの話をしているのではありません。首都・東京に半世紀前までは実在した「ワンダーランド」性が、いつなくなってしまったのか。取り戻すには、どのような都市デザインが必要なのか。過去と未来へ、同時に思いをめぐらせるのは、政治学者で慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授の曽根泰教氏です。

これほど、本来の意味でのアトラクション(魅力・牽引力)が多彩にそろっていた街は、世界中どこにもないはずだと曽根氏は断言します。街中にそんな空気があふれていれば、それほど芸術に興味がなくても、美術展があると聞けば2時間待ちの行列に並ぶようになる。なかには失敗や失望もあったでしょうが、一つずつ自分の目や耳で確かめていくことが、自分で自分を教育することにつながっていったはずです。

同じような効果は東京以外の地方都市には残念ながら認められず、海外に求めると、とんでもない富裕層にたどり着いてしまいます。子供の頃から音楽や美術など、本物の芸術に接する機会を豊富に持つのは、貴族を始めとする裕福な家庭の特権だと考えられている国がほとんどだからです。いい食事とワイン、いい絵と音楽を日常浴びるようにして育った階級の人々を前にすると、本だけに頭を突っ込んで勉強してきた人間はとてもかなわないと、21世紀の現在でさえ言われているほどです。

ワクワクするワンダーランドへ自分から入り込み、さまざまな刺激に自分をさらすことこそ、中高生の教育には最も重要なことでしょう。ひるがえって、今の東京にはこれらに相当するものがあるだろうかというのが、曽根氏の疑問です。

おそらく現役の中高生諸君は「ある」と答えるでしょう。秋葉原は様変わりしたものの、神田の古本街は健在だし、世界の一流に触れる展覧会や演奏会に至っては六本木や赤坂でも体験できるようになっている、と。

しかし、現在は情報過多の時代です。50年前の少年少女が抱いた「見たい!」「聞きたい!」「触れたい!」というヒリヒリするような渇望は、なくなりつつあるのが実情ではないでしょうか。未知への渇望こそ、憧れへの原動力。東京の今後の都市設計には、そのようなワンダーランド性がヒントになればいい、と曽根氏は考えています。

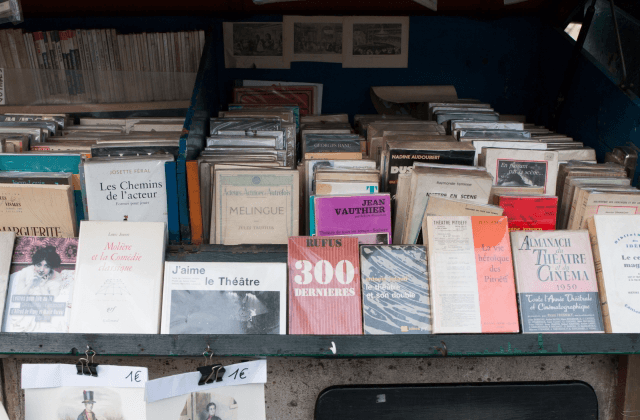

一日中歩いてもくたびれなかった神田の古本街

新宿から小一時間の郊外に住んでいた曽根少年が中高生だった頃、日曜日に訪れる東京は、知的好奇心を刺激するワンダーランドそのものだったといいます。理系ならいろいろな製品や部品がひしめく秋葉原の電気街、文系なら夢のような量と質の書籍に直面する神田の古本街、芸術系なら上野駅から左右に分かれて美術館や文化会館。また、息抜きには上野の鈴本や新宿の末廣亭で寄席の落語も気軽に楽しめました。これほど、本来の意味でのアトラクション(魅力・牽引力)が多彩にそろっていた街は、世界中どこにもないはずだと曽根氏は断言します。街中にそんな空気があふれていれば、それほど芸術に興味がなくても、美術展があると聞けば2時間待ちの行列に並ぶようになる。なかには失敗や失望もあったでしょうが、一つずつ自分の目や耳で確かめていくことが、自分で自分を教育することにつながっていったはずです。

同じような効果は東京以外の地方都市には残念ながら認められず、海外に求めると、とんでもない富裕層にたどり着いてしまいます。子供の頃から音楽や美術など、本物の芸術に接する機会を豊富に持つのは、貴族を始めとする裕福な家庭の特権だと考えられている国がほとんどだからです。いい食事とワイン、いい絵と音楽を日常浴びるようにして育った階級の人々を前にすると、本だけに頭を突っ込んで勉強してきた人間はとてもかなわないと、21世紀の現在でさえ言われているほどです。

渇望が少年少女のワクワクを呼んでいた?

海外ではエリートに占有されている贅沢な文化に接して自らを育てるチャンスが、1960年代の東京ではミドルクラスの少年少女にも開かれていました。地元の銀座や浅草育ちの生え抜きでなくても、郊外から毎週電車で通えば我が物顔で「東京」を使いこなすことができたのです。ワクワクするワンダーランドへ自分から入り込み、さまざまな刺激に自分をさらすことこそ、中高生の教育には最も重要なことでしょう。ひるがえって、今の東京にはこれらに相当するものがあるだろうかというのが、曽根氏の疑問です。

おそらく現役の中高生諸君は「ある」と答えるでしょう。秋葉原は様変わりしたものの、神田の古本街は健在だし、世界の一流に触れる展覧会や演奏会に至っては六本木や赤坂でも体験できるようになっている、と。

しかし、現在は情報過多の時代です。50年前の少年少女が抱いた「見たい!」「聞きたい!」「触れたい!」というヒリヒリするような渇望は、なくなりつつあるのが実情ではないでしょうか。未知への渇望こそ、憧れへの原動力。東京の今後の都市設計には、そのようなワンダーランド性がヒントになればいい、と曽根氏は考えています。

人気の講義ランキングTOP20