無人レジ導入でコンビニやスーパーはどう変わる?

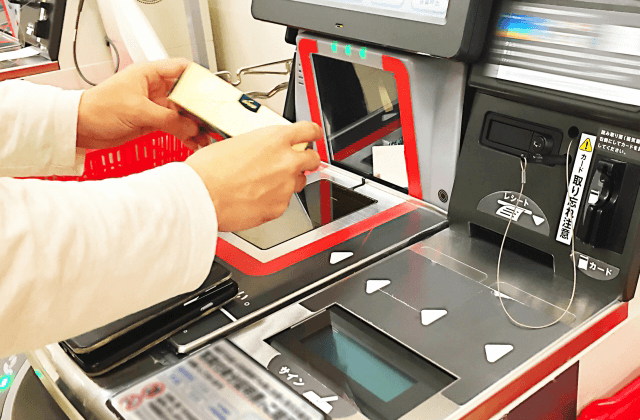

今やコンビニでは、交通系ICカードで購入代金を支払うことは当たり前になりましたが、最近では無人レジも増えてきました。ユニクロには商品を所定の位置に置くだけで読み取ってくれるクレジットカード決済専用レジがあり、IKEAには自分でバーコードリーダーを商品にかざすタイプの無人レジがあります。無人レジの普及でお店は今後どのように変化していくのでしょうか。少し状況をみてみましょう。

二つ目に、無人レジは多くがカード決済専用ということはあるでしょう。日本では諸外国に比べてまだまだ現金決済を望む人が多いのが現状です。この点に関しては、卵が先か鶏が先かということに似た議論にはなりますが、無人レジは社会全体のキャッシュレス化と共に進展していけばもっと利用率があがってくるかもしれません。

まだシステムの精度向上などは課題のようですが、2019年に入ってMicrosoftがアメリカのスーパー最大手のKrogerと組んでAmazon Goの対抗店を開店するなど、無人店舗化への流れは加速しています。

また、JR東日本は赤羽駅にAI技術を用いた無人決済システムの実験店舗を期間限定でオープンしました。入口でSuicaなどの交通系ICカードをかざして入店して、出口で再びICカードをかざすことで決済が行われる仕組みです。JR東日本スタートアップの柴田裕社長はこの店舗について「こういった技術によって、売り上げが減少している小型店舗を再生させるモデルになり得るかもしれない」と説明しています。

もちろん、こういった無人店舗が大きく展開されていくにはもう少し時間がかかるでしょう。しかし、こういった技術の積み重ねによって無人店舗が広がれば、人手不足の解消やコストカットが大きく前進するでしょう。ワクワクする未来に、私たちはまた一歩近づいているようです。

カード決済の壁

スーパーでも無人レジは拡がっていますが、無人レジを使わず、あえて有人レジに並ぶ、という人も依然として多いようです。理由としては、使い方が分からない、今まで通りの方が安心、という人が多いからでしょう。現状ではスタッフが誘導して、使い方まで説明しているシーンもよく見かけます。またスーパーでは場内アナウンスで、無人レジが空いていることを知らせているところもよく見かけます。このあたりは、時間の経過による利用者の「慣れ」で解決するかもしれません。二つ目に、無人レジは多くがカード決済専用ということはあるでしょう。日本では諸外国に比べてまだまだ現金決済を望む人が多いのが現状です。この点に関しては、卵が先か鶏が先かということに似た議論にはなりますが、無人レジは社会全体のキャッシュレス化と共に進展していけばもっと利用率があがってくるかもしれません。

無人レジ化最大のメリットは人件費削減

ただ、無人レジの最大のメリットは、昨今の人手不足解消に大きく貢献する可能性がある点です。また無人レジが増えることでキャッシュレス化に対する消費者の意識が高まることも想定されます。社会のキャッシュレス化が進めば、現金を作り出す際の物理的なコストやATMの維持・管理・運営などにかかる様々なコストが削減できるというメリットが考えられます。また、強盗やひったくりといった物理的な窃盗を防ぐことができたり、お金の不透明な動きを抑制できたりと、犯罪や治安の向上にも貢献すると考えられています。無人店舗の実例、アメリカ「Amazon Go」

米国「Amazon Go」では「レジなし無人スーパー」へ向けて、より進んだ無人レジの実験が行われています。事前準備はAmazon.comのアカウントを取得し、スマホにAmazon Goアプリをインストールしておくだけ。出入り口のゲート通過時にアプリのQRコードをスキャンさせて入店して買い物を行います。さすがにアルコール等、年齢認証が必要なものを購入するには常駐スタッフによるID認証が必要とのことですが、基本的には必要なものを取って店外に出るだけでOKという仕組みです。まだシステムの精度向上などは課題のようですが、2019年に入ってMicrosoftがアメリカのスーパー最大手のKrogerと組んでAmazon Goの対抗店を開店するなど、無人店舗化への流れは加速しています。

無人店舗の日本での実例、セブンイレブン(NEC)、JR東日本

この動きは日本でも同じです。たとえば、セブンイレブンはNECグループと組んで、顔認証で支払いを行う店舗の実証実験を行っています。これはNECグループが入るビルにある店舗で、事前に登録しておいた従業員が対象です。カメラで顔認証するか社員証をかざすことで入店や決済の処理が行われます。また、JR東日本は赤羽駅にAI技術を用いた無人決済システムの実験店舗を期間限定でオープンしました。入口でSuicaなどの交通系ICカードをかざして入店して、出口で再びICカードをかざすことで決済が行われる仕組みです。JR東日本スタートアップの柴田裕社長はこの店舗について「こういった技術によって、売り上げが減少している小型店舗を再生させるモデルになり得るかもしれない」と説明しています。

もちろん、こういった無人店舗が大きく展開されていくにはもう少し時間がかかるでしょう。しかし、こういった技術の積み重ねによって無人店舗が広がれば、人手不足の解消やコストカットが大きく前進するでしょう。ワクワクする未来に、私たちはまた一歩近づいているようです。

<参考サイト>

・顔認証を活用「無人レジ」実験 店員1人でコンビニ運営

https://s.mxtv.jp/mxnews/kiji.php?date=46513458

・JR東の無人決済店舗で“万引き”してみた

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1810/16/news139.html

・驚きのコンビニ革命「Amazon Go」のすごい仕組み、魔法のようなAI技術の真実

https://www.businessinsider.jp/post-162108

・Microsoft、米スーパー最大手Krogerとの提携で「Amazon Go」対抗店舗を開店

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1901/08/news068.html

・顔認証を活用「無人レジ」実験 店員1人でコンビニ運営

https://s.mxtv.jp/mxnews/kiji.php?date=46513458

・JR東の無人決済店舗で“万引き”してみた

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1810/16/news139.html

・驚きのコンビニ革命「Amazon Go」のすごい仕組み、魔法のようなAI技術の真実

https://www.businessinsider.jp/post-162108

・Microsoft、米スーパー最大手Krogerとの提携で「Amazon Go」対抗店舗を開店

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1901/08/news068.html

人気の講義ランキングTOP20

『種の起源』…ダーウィンとウォレスの自然淘汰の理論

長谷川眞理子