テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

新元号「令和」と万葉集の記述

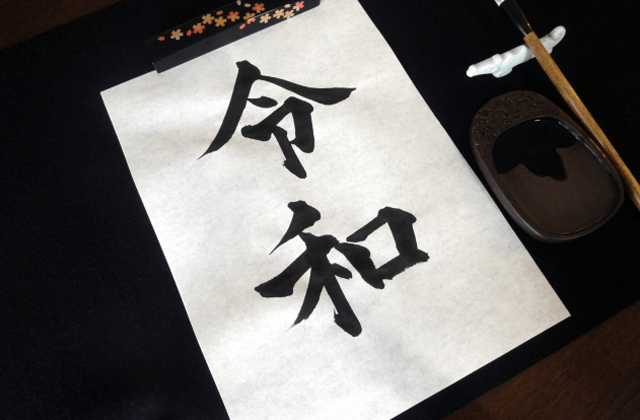

新しい元号が「令和」となりました。政府発表の直前までメディア上では識者やタレント、AIまで動員しての予想合戦が繰り広げられましたが、「令和」は予想外にして歓迎とお祝い気分で迎えられているようです。

書店では、「梅花謌卅二首并序(梅花の歌 三十二首、并せて序)」を収める各種の『万葉集』の売り切れが続出、ゆかりの地太宰府には全国から観光客が押し寄せはじめたとの報道もあります。とくに、この梅花の宴が開かれた大伴旅人邸跡とおぼしい坂本八幡神社は注目の的。政庁跡敷地内にある「大宰府展示館」に再現展示された博多人形による「梅花の宴」(山村延痒<やまむらのぶあき>氏製作)とともに、太宰府観光の新たな目玉となりつつあります。

令和に生きる日本人として、早くから典拠に親しもうという姿勢は素晴らしいですね。ここでは東京大学大学院人文社会系研究科で古代後期から中世にかけての和歌文学を教える渡部泰明教授の解説で、『万葉集』の記述やその背景に迫っていきましょう。

読み下すと「天平二年正月十三日に、帥老(そちらう)の宅(いへ)に萃(あつ)まりて、宴会を申(の)べたり」で始まる長文の序文が、4世紀の中国・東晋の王羲之の『蘭亭集の序』に模したものであることは、古典の専門家なら一見して分かるのだそうです。つまり、今度の元号は初めて和書から選ばれたものでありつつ、漢字の祖である中国の古典の香りもしっかり残しているわけです。

年号の二文字の直接の典拠は、「時に初春の令月にして、気淑(よ)く風和(やはら)ぐ」という文章で、「折しも初春正月の良い日で、外気は心地よく、風は穏やかである」と、歌会に絶好の気候を寿いでいます。渡部教授によると、この表現の裏にはもう一つの漢籍が潜んでいるといいます。

それは「令」と「和」の両方を用いた後漢の文人・張衡の「帰田賦(きでんのふ)」(『文選』に収録)。こちらには、「仲春令月、時和気清」(仲春の令月、時和らぎ気清し)の表現があり、やはり「いい季節」であることを表すのどかな詩文となっています。

そもそも漢文では、より古い文章を踏まえて記すことが、中国の古典であっても絶対に必要だとされています。まして、当時文明後進国だった日本でつくられる漢文が中国古典を踏まえることは、それを書いた日本人(おそらく旅人)の文化程度の高さを表していました。

当時すでに高齢だった旅人は太宰帥として、梅見の宴を催しました。ただ花を愛でるだけでなく、和歌を披露し合う目的もあったため、互いに切磋琢磨してきた山上憶良をはじめ多くの歌人を招いての席は、今で言えばパーティよりコンベンションに近かったことでしょう。

たとえ2月の外気は寒くても、「新しい年を迎える」という気持ちの張りが、「新しいことをみんなで始めよう」という精神につながっていきます。この季節とこの庭がいかに歌詠みにふさわしいかを賛美した後、序文は「漢詩では落梅の篇を作るが、昔も今も違いはない。さあ、この庭の梅を題として、短歌を詠もうではないか」と締めくくられます。新時代の日本人も、後ろを振り返りつつ、前進を止めないような歴史を刻んでいきたいものですね。

書店では『万葉集』が売り切れ、太宰府観光に新たな目玉

歓迎気分が大きいのは、この元号が『万葉集』から引かれたものであり、天平2年、太宰府の大伴旅人邸での梅花の宴で詠んだ32首の和歌に付けられた「序」から採られていることが大きいでしょう。書店では、「梅花謌卅二首并序(梅花の歌 三十二首、并せて序)」を収める各種の『万葉集』の売り切れが続出、ゆかりの地太宰府には全国から観光客が押し寄せはじめたとの報道もあります。とくに、この梅花の宴が開かれた大伴旅人邸跡とおぼしい坂本八幡神社は注目の的。政庁跡敷地内にある「大宰府展示館」に再現展示された博多人形による「梅花の宴」(山村延痒<やまむらのぶあき>氏製作)とともに、太宰府観光の新たな目玉となりつつあります。

令和に生きる日本人として、早くから典拠に親しもうという姿勢は素晴らしいですね。ここでは東京大学大学院人文社会系研究科で古代後期から中世にかけての和歌文学を教える渡部泰明教授の解説で、『万葉集』の記述やその背景に迫っていきましょう。

王羲之と張衡の香りを携えた「序文」の魅力

まず、現代人にとって意外なのは、序文が漢文で記されていることではないでしょうか。日本史や古典の授業を思い出すと「万葉仮名」という単語が浮かんでくるように、この時代、まだひらがなやカタカナは発明されていませんでした。読み下すと「天平二年正月十三日に、帥老(そちらう)の宅(いへ)に萃(あつ)まりて、宴会を申(の)べたり」で始まる長文の序文が、4世紀の中国・東晋の王羲之の『蘭亭集の序』に模したものであることは、古典の専門家なら一見して分かるのだそうです。つまり、今度の元号は初めて和書から選ばれたものでありつつ、漢字の祖である中国の古典の香りもしっかり残しているわけです。

年号の二文字の直接の典拠は、「時に初春の令月にして、気淑(よ)く風和(やはら)ぐ」という文章で、「折しも初春正月の良い日で、外気は心地よく、風は穏やかである」と、歌会に絶好の気候を寿いでいます。渡部教授によると、この表現の裏にはもう一つの漢籍が潜んでいるといいます。

それは「令」と「和」の両方を用いた後漢の文人・張衡の「帰田賦(きでんのふ)」(『文選』に収録)。こちらには、「仲春令月、時和気清」(仲春の令月、時和らぎ気清し)の表現があり、やはり「いい季節」であることを表すのどかな詩文となっています。

辺境の地だからこそ熱くもえた文化への憧れ

さて、元号の原典に、まだ二つもの原典があると知って、首をひねる方も多いでしょうか。「ものまね」や「模倣」を許さない立場からすると無法にも思えますが、そんな心配はまったくないと渡部教授は太鼓判を押します。そもそも漢文では、より古い文章を踏まえて記すことが、中国の古典であっても絶対に必要だとされています。まして、当時文明後進国だった日本でつくられる漢文が中国古典を踏まえることは、それを書いた日本人(おそらく旅人)の文化程度の高さを表していました。

当時すでに高齢だった旅人は太宰帥として、梅見の宴を催しました。ただ花を愛でるだけでなく、和歌を披露し合う目的もあったため、互いに切磋琢磨してきた山上憶良をはじめ多くの歌人を招いての席は、今で言えばパーティよりコンベンションに近かったことでしょう。

たとえ2月の外気は寒くても、「新しい年を迎える」という気持ちの張りが、「新しいことをみんなで始めよう」という精神につながっていきます。この季節とこの庭がいかに歌詠みにふさわしいかを賛美した後、序文は「漢詩では落梅の篇を作るが、昔も今も違いはない。さあ、この庭の梅を題として、短歌を詠もうではないか」と締めくくられます。新時代の日本人も、後ろを振り返りつつ、前進を止めないような歴史を刻んでいきたいものですね。

人気の講義ランキングTOP20