都内にある家賃1万円のシェアハウス【後編】

【後編】そこにはいったいどんな人たちが住んでいるのでしょうか。

文・末井昭 写真・神藏美子

家賃1万円のシェアハウス「ハイチ跡」に住んでいるのは、いったいどんな人たちなのか。集まってくれた住民のみなさんにインタビューしてみました。

ゲストハウス留学というサービスを考えている

最初にインタビューに応じてくれたのは、大学を卒業したばかりの大塚誠也さん(23歳)。グラフィックデザインの仕事をしていて、クライアントは主にゲストハウスで、自分でも外国人バックパッカー向けのゲストハウスを開業したいと思っているそうです。

――仕事はどんな内容なんですか。

「仲良しの人から仕事をもらってやっているんですけど、チラシのデザインとかやってます。自分でもゲストハウスやりたいんですけど、建物を買うお金はないんで、ソフトだけのゲストハウスということで、いろんなゲストハウスに行って働きかけたりしています。そういうゲストハウスが基本的にクライアントで。

これからやっていくのは、ゲストハウスに国内留学できるという、ゲストハウス留学というサービスを考えています。地方からでも東京からでもいいんですけど、5割以上外国人で埋まっているゲストハウスに、1ヶ月住めるみたいな。海外留学だと、お金がないから行けないとか、遠くだし、恐いしとか、みんないろんな理由をつけて行かないんで、それをなんとかできないかなということで」

――語学留学みたいなことができるということ?

「そうです、そうです」

――大塚さん自身、英語が堪能なんですか。

「僕は旅が大好きで、よく海外に行ったり、ちょっとだけ留学したりしてたんで喋れるんですけど、今後そういったことをやっていこうと」

――国際交流みたいな感じですか。

「まぁそうですね。あとツアーを引き受けてやったりとかしてます」

――どこから依頼を受けて?

「それもゲストハウスからです。ゲストハウスが主催しているツアーがあって、それのツアーコンダクターみたいな感じで」

――日本に滞在している人を連れて行く?

「そうですね。この前は、マレーシアの人たち13人ぐらいを、河口湖に連れて行きました。バスを予約して連れて行って、向こうに着いたらどうするか説明して」

2月の寒いときに家を追い出されて

「緊張するわ」と言いながらインタビューに応じてくれたのは、家から追い出された人。名前は伏せておきます。――なんで追い出されたんですか。

「就職しないでやっていきたいって親に言ったら、親は意味わかんねぇから出て行けってことで」

――東京なんですか。

「川崎なんです。2月のものすごく寒いときに追い出されたんだけど、行く場所ないから最初はゲストハウス行きました。ゲストハウス泊まり放題っていうチケットがあるんですよ、ホステルパスっていう。そのサービスに加盟しているホステルに泊まり放題できるという」

――いくらぐらいなんですか。

「それが、1ヶ月2万なんですよ。でも平日の間だけです。それで、宿を転々として。週末は友達んちに行ったりとかしてたんですけど、限界がきて。フェイスブックで、家なくて寒くてどうのって書いたら、先輩が『お前、こっちに来いよ』って言ってくれて。ここの話はすでに聞いていたので、『じゃあ、行ってもいいですか』って。

管理人の松浦さんは知人の人たちが多くて、フェイスブックを見ると共通の友人がバーッと出てくるんです。自分の場合は、ゲストハウスのオーナーとのつながりがあるんですけど、ここに入るとき、その人たちのことを松浦さんに話しました」

ここに入るか入らないかは、松浦さんがその人と面談して決めるのですが、だいたい3分ぐらいで決まるそうです。

「あまり断らないのも事実なんです。住人の方たちには、松浦はみんな入れちゃうから、ちゃんとした人でないと紹介できないっていうのもあるんじゃないかと。みんなが一緒に住みたいと思う人を連れて来てくれるというのはあると思いますね」と、松浦さんは言います。

うどんを作ることは、いまの時代を生きることに似ている

続いて登場してくれたのは、「うどん界の超新星」うどんアーティスト白麺士こと、小野ウどんさん(29歳)。住人のみんなからは一番グダグダしているんじゃないかと言われているそうですが、うどんだけに、自分では一番コシがあると思っているとか。

「大学を卒業して東京で就職したんですけど、いろいろあって会社を辞めて、うどんが特に好きだったわけでもなかったんだけど、やってみたらハマったって感じですね。そこから3年間修行して、独立を目指してやってたんですけど、どこに店を出しても勝ち目ないというか、無謀なだけだなと思って。店を出すにしても、自分自身が知られてないとダメだなと。いまは、出張専門でやってます」

――うどんの出張?

「うどんの生地を持って行って、伸ばして切るということなんですけど。もともと音楽やってたこともあって、いろいろやっていく中でパフォーマンスに気づいて、曲の中で仕上げていくことを考えたんです。ウドン・イズ・ロックをテーマに。

一応、讃岐ウドンを修行したんです。朝は2時ごろから夜までやって、この修行の先に何があるのか考えたら、希望がないなと。安くてしんどいだけじゃないかと。うどんは低単価じゃないですか。低単価で機械化も進んでるし、これじゃうどん職人を目指す人は増えないなと。一杯売りがそもそもよくないんじゃないかと。

出張だと、うどんすきいくらということでやり取りしてるんです。2万から5万。うどん1杯1000円というと、高ぇなとなるんですけど、アーティストにいくらとなるとそうでもない。結果的にうどんの単価もあげられるし、そういう形で人々の常識からうどんの価値というものをずらして単価を上げるみたいなこと。ここ2、3年は個人でそれをやってます。

ニューヨークのトランプタワーでもやりました。あの場所でやるということでクラウドファンディングをしたんですよ。60万ぐらい集まって。そしたら行って打つしかないでしょう。ちょうど国連のサミットみたいなものが行われている時で、しかも、トランプが就任間もない2017年のことで、トランプタワーが何重にも警護がされていて、こんなところで打てるか、みたいな感じだったんですけど、打つって言ったから、なんとかして打たんといかんと思って。

ま、早朝にやったんですよ。早朝なら人少ないだろうと。警備も手薄になってるやろと思って。深夜から生地作って、車はレンタカーで路駐しかないですよね。テーブル持っていってうどん打つんですけど、ポリスから「それはなんだ」みたいな目で見られるんで、ジャパニーズ・ウドンって言うしかないじゃないですか。そしたら「ハァ?」みたいな感じでスルーしてくれたんで継続して打ったんです。音楽は持っていかなかったので、打って切ってっていう感じだったんですけど、包丁とかは怖かったですね。何か言われるんじゃないかなと。しかもトランプタワーを背にして打ったんで、うしろから撃たれるんじゃないかと。本当に、そんな感じがありましたよ。散々打ってきたんで、どんな状況でも麺のボリュウム感とかブレないはずなんですけど、そこでは相当ブレましたね。バラバラの麺ができて。麺の乱れは心の乱れなんで」

――今後も出張を続けるんですか。

「今度は浅草で、手打ちスペースというのをやろうと思っているんです。うどん屋はやる気がないんで、しんどいだけだという感じがありますから。

飲食店ってフルサービスじゃないですか。讃岐ウドン屋が1970年の大阪万博あたりから、セルフサービスというものを生み出したっていうのがあって、あれって店側からしたら人件費削減ってとこもあるんですけど、どっちかというとお客さんが自分で作れる、カスタマイズできるっていう、体験というところに価値が置かれるサービスっていうか、うどん屋のセルフサービスってそれがうまく行ったなと。

そのセルフサービスを発展させた形で、僕はセルフクラフトって言ってるんですけど、うどんを打つための専門的な道具だったり空間だったり演出だったりが用意され、お客さんが自分で作るのを楽しめる場所っていうのを考えているんです。そうなると、うどんの生地が一番大事なところなんですけど、一番地味なところは店側でやって、一番面白いところをお客さんにやってもらうっていう。

それをやることで、法的な飲食店じゃなくなるんですけど、それが新しい飲食店じゃないかと。作って食べてもらうのは自由なんで。

僕自身うどんは食べるより打つことが好きで、うどん作りの面白さっていうのを感じてて、いまって変化が多い時代で、暗闇を歩くのに近いような状態で、うどん作りもその要素があるんです。料理って味見しながら挑戦できると思うんですけど、うどんは味見できないんです。出来上がった時には、もう調整できないという。自分で想像しながら暗闇を歩いているという、いまを生きることに似ているなと思うんですね。あと先見えないところを探っていく面白さというのを感じましたし、生きていく面白さも同じなんじゃないかと。ゴールが見えているところに向かって歩いて行くっていうのは、面白くないんじゃないかと思います」

あと数ヶ月で「ハイチ跡」を出るというウどんさんに、みんなは「おめでとう」と言っていました。

うどんパフォーマンスを知りたい方はこちらを

https://www.hotpepper.jp/mesitsu/entry/editorial/17-00134

みんな自由だし好きなことやっていて、そういう空気感がすごくいい

ここに住み始めてまだ半年の百田悠人さん(24歳)。仕事はまだ決まってないけど、ここの自由な雰囲気が好きだと言います。――ここに住むようになった経緯は?

「先輩から紹介されまして、ぜひ住ませていただきたいとお願いしました。実質ニートです」

――働きには行ってないんですか?

「行ってないです。仕事は先月までやってたんですけど」

松浦「ここに住む人は、どんどん仕事辞めていくっていうのがあるんです」

――家賃が1万円だと自分のことをやるきっかけになりますよね。百田さん、先月までの仕事は?

「フードロストを減らそうというアプリを会社で立ち上げて、飲食店さんに使ってもらうように、いろんなお店を回ってました。営業ですね」

――どういう仕組みですか。

「スマホで、たとえばパン屋さんとかだと、パンがすごく余っちゃいましたという情報をネットに出して、ユーザーさんがそれを見たらマッチングしてお店まで買いに行ってもらうというサービスです。それの立ち上げを会社で2年間やらしていただいて、やっと形になりました」

――タダっていうのもあるんですか?

「それはないですね」

――でも、食品がものすごく余ってるわけですよね。

「最近、結構余ってて、恵方巻きとかよく言われるじゃないですか。日本は季節で作るお料理とかもあるので、そういうとき、利益が見込めるから企業は多く作るんです」

――アプリをインストールしている人が、店が近かったら取りに行くとか、そういうのですか。

「そうです」

――アプリ名は?

「TABETEっていいます」

――百田さんが考えて立ち上げたんですか。

「会社の新規事業として立ち上げました。そのメンバーの1人です。大学時代ずっとアルバイトやってて、ずっと飲食に関わっていたんですね。結婚式場とかやってたんですけど、立食パーティーだと話すことが中心になるんですね。そういうパーティーに自分で参加するとき、『これこんなに余ってる』って1人で食べたり、『持ち帰っていいですか?』って聞いたりしてました。あと白々しいんですけど、もったいない精神が強くて」

――方向性としては、またアプリとか作って行くんですか。

「そうですね。そのアプリを作っている時、世の中になかったものを作っていくというのは楽しいなと本当に思ってましたね。僕が原体験を持っていたところから作ったものだったんですけども、違ったところでも、そういういままでなかったものがまだまだあるんじゃないかと思ったりしますから。

――ここにはどのくらい住んでるんですか。

「半年前に入らせていただいて。会社泊まったりしてたんで、来たり来なかったりしてたんですけど、やっと最近、長くいさせてもらうようになりました」

――ここに入って自由度が高まったとか?

「それは本当にありますね。実家が千葉なんですけど、職場が港区だったから、ここはその中継地点としてよかったんです。あとはここの雰囲気というか、みんな自由だし、みんな好きなことやっていて、そういう空気感がすごくいいなって思います」

――当分ここに住んで見ようと思ってるんですか。

「そうですね。いろいろ縁を感じて。僕のお爺ちゃんが、この近くの平井でタクシー運転手やってたんですよ。爺ちゃん、3年前に亡くなったんですけど、爺ちゃんに呼ばれてるんじゃないかと思ったりします。あと、そこの荒川の夜景がめちゃくちゃ綺麗なんですけど、それも好きですね」

これがいくらになると思った瞬間、恥ずかしくなってきた

最後に登場してもらうのは、歯科技工士を経てアーティストとして作品を作っている志摩英和さん(34歳)。「ハイチ跡」の中に志摩さんの工房があります。作品も作るし販売もするけど、あまりそっちには積極的ではないところもあるようです。ちょっと年上ということがあるからかもしれないけど、みんなから慕われているような感じを受けました。「彼には嘘がないんです」と松浦さんも言っています。

――作品を作ることに積極的ではないんですか。

「そうですね、昔は売れるものを作ってたんですけど、いつの間にか仕事とか作業になっていて、これがいくらになると思った瞬間、恥ずかしくなってきたんです。下心みたいなものが気持ち悪くて、自由にやってないなと思って。それからは、さっきつけたサングラス(写真上)とかロボットとか作るようになりました。そういうことをやってたら、気が利かないものばかりになってきましたね。

職人でもないし、アーティストでもないし、それは人に決めてもらおうと思って」

――歯科技工士はどのくらいやってたんですか。

「30ぐらいまでやってたんですけど、細かくて忙しくて大変だったのでやめました。砂糖のスティックがご飯だったり、忙しくて食べる暇がないんです。金歯を1日60本作るとか、そういう世界だったんで。しかも1本500円ぐらいで」

――えっ、そんなに安いんですか? 技工士さんはお金になると思ってた。

「自分の手の届く範囲内で作れるものが一番達成感があるんで。内装工事とかそういう直接的なもので、『やってやったぜ!』みたいなものが、気持ちいいなあって(「ハイチ跡」の内装もやったそうです)。ツリーハウスを作ったりとか」

――そういうのは、習わなくてもすぐできちゃうんですか。

「23か4の時に、1年間家具作りの弟子入りしたんです。大学時代は彫刻で、木工をやってました。

市原市に『流木工房Hi-D』という工房を持ってたんです。そこでオーダー受けて、1枚板と流木の家具作ったり。3.11までは真面目に家具作ってたんですけど、あのあと『家具作ってる場合じゃねぇ』って思って。ちょうどその頃、アート教室の講師をやってて、1発目に作ったのがこれ(サングラス)で、教室でつけたら生徒たちが大喜びして。いまは、その工房に月に1回か2回行って大きな作業をやって(個展のための作品など)、小さいものはこっちでやってます」

管理人の松浦さんは、ここに長くいると「ぬるい地獄」にいるようなものだと言います。

「月1万円で怠惰に暮らせたら、あっという間に1年、2年経っちゃいますよね。25歳の若者が、何もしないまま35歳になっていたら、そこは『ぬるい地獄』でしかないと思うんです。あんまりそれはないようにしないといけないんだけど、なんかやれってことは、もちろん僕からは言いません。

周りのみんながいいポジションでやっていて、『俺も頑張ろう』っていう風になったらいいんだけど、そうするためには住民の一人ひとりが自己開示しないと、自分をさらけ出してないと難しいところがあって、それがなかなかうまくいかないと難しいですね。統合失調症の子なんか、どうしても飲み会なんかに参加できなかったんですよ。強要はしたくないので、それもありなんですけど、どうしても自分を開けないとどんどんきつくなりますよね、ここにいることが」

確かに、「ハイチ跡」に長くいると、抜け出せなくなるかもしれないなと思いました。それぐらいみんなが仲良くしていて、厳しい世の中から隔離されたようなところでもあります。

松浦さんは最後にこうつけ加えました。

「ここに長くいちゃいけないと思ってます。ヤバい状況で来た子も、お金が貯まったら出ていっていいし、彼女できたら絶対同棲した方がいいんじゃないですか」

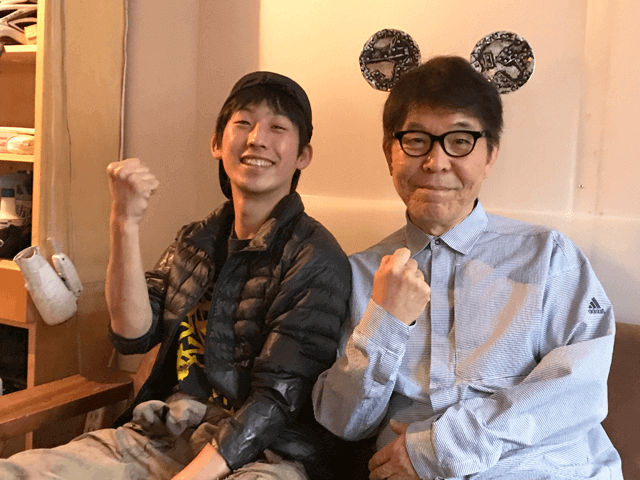

志摩さんと筆者。

頭に着けているのは志摩さん作の鋼鉄のミッキー

志摩さんの作業場

共有キッチン シャワールーム

なかなか快適そうな個室

人気の講義ランキングTOP20

実は生物の「進化」とは「物事が良くなる」ことではない

長谷川眞理子

2025年のテンミニッツ・アカデミーを振り返る

テンミニッツ・アカデミー編集部