テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

最もスマホ/PCの使用時間の長い都道府県は?

仕事や日常生活で、もはや手放せないスマホとパソコン。とはいえ、使用時間には地域差があるようです。今回は総務省統計局のデータをもとに、スマホとパソコンの使用時間が長い県・短い県の特徴を考察します。

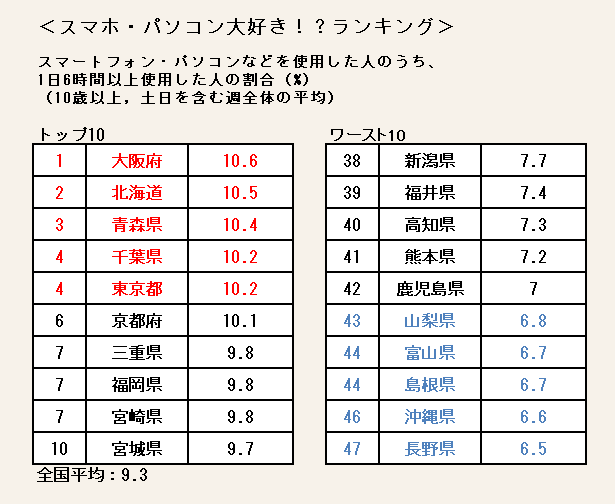

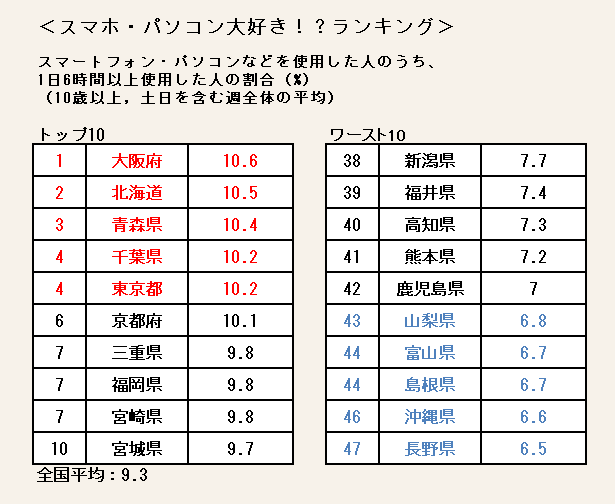

今回注目したのは47都道府県を対象に調査した「スマホ・パソコン大好き!?ランキング」。

1日あたりのスマホ・パソコンの使用時間が長い県はどこなのでしょうか?

トップは大阪府の10.6%。大阪府民の10人に1人はスマホやパソコンを1日6時間使用しているヘビーユーザーだということになります。最下位の長野県に比べ、4%以上の差が出た結果に。

2位から4位までは、僅差で北海道、青森県、千葉県、東京都と続きます。比較的、都市部の都道府県が長い傾向がありますが、関東圏の神奈川県・埼玉県ではそれぞれ15位(9.3)、16位(9.1)で、ちょうど全国平均値となっています。

ではなぜ、こうした地域差が生まれたのでしょうか?

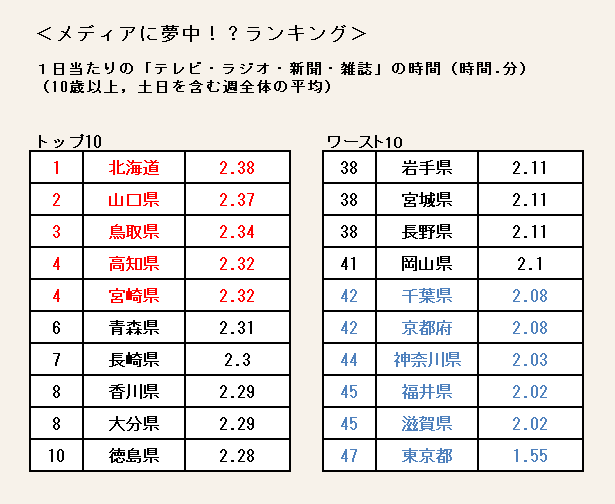

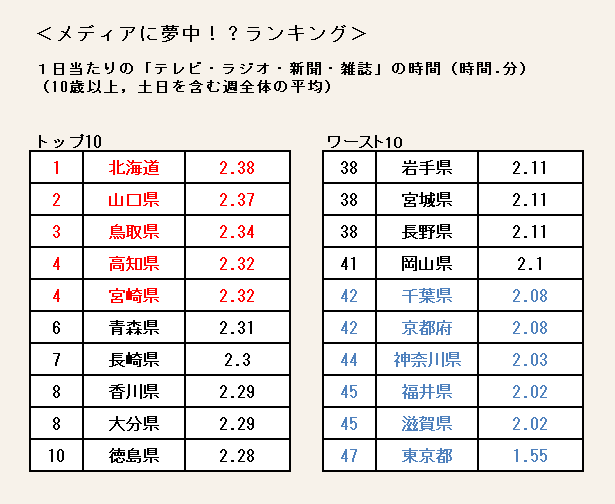

スマホ・パソコン使用時間ナンバー1位の大阪は「メディアに夢中」ランキングではトップ10圏外の12位(2時間24分、全国平均2時間15分)でした。

いっぽう、スマホ・パソコン使用時間4位の千葉は「メディアに夢中」ランキングでは42位、東京にいたっては断トツの最下位となっています。

「メディアに夢中」ランキングでは、インターネットを使ったメディア閲覧時間は含まれていません。こうしたことから、大阪や千葉、東京のスマホ・パソコンの使用時間の長さは、インターネット閲覧(ネットサーフィン)とやや比例しているのでは、と考えられます。

いっぽう、スマホ・パソコン使用時間ナンバー2の北海道は「メディアに夢中」ランキングで堂々の1位。スマホもパソコンも使うけれど、テレビやラジオも大好きという、流行ものが好きでおおらかな、北海道民の道民性が感じられます。

東京未来大学で非常勤講師を務めている野口修司氏は、学生のスマホ使用時間と学業の成績に、負の相関があることを指摘しています。

野口氏は、仙台市教育委員会が7万人の小中学生を対象に行った学力調査において、小・中学校ともスマホの使用時間が長くなるほど平均正答率が低くなること、さらに、「家で勉強しないがスマホを持っていない子の平均(61点)」が、「家で2時間以上勉強するがスマホも2~3時間使用する子」の平均(60点)を上回っていたことから、スマホが学業に及ぼす悪影響は明らかであると述べています(朝日新聞EduAより)。

最近では香川県がゲームの利用を1日1時間に制限した「ゲーム規制条例」(2020年4月1日に施行)が話題となりましたが、スマホ・パソコンのヘビーユーザー率の高い大阪でも、子どものスマホ利用について条例でのルール化が検討されているようです(産経新聞/IT media newsより)。

スマホやパソコンの使用時間はあくまで家庭もしくは個人の問題、という意見もありますが、最近ではSNSの投稿から、事件性のある深刻な事態へと発展するケースが多発しています。今後、スマホやパソコン利用時について法整備が進むことは間違いなさそうです。

使用時間が長い県トップは大阪府

総務省統計局では、国民の日常生活での「時間のすごし方」や「余暇活動」の状況といった、国民の暮らしぶりを調査する社会生活基本調査を5年おきに行っています。今回注目したのは47都道府県を対象に調査した「スマホ・パソコン大好き!?ランキング」。

1日あたりのスマホ・パソコンの使用時間が長い県はどこなのでしょうか?

トップは大阪府の10.6%。大阪府民の10人に1人はスマホやパソコンを1日6時間使用しているヘビーユーザーだということになります。最下位の長野県に比べ、4%以上の差が出た結果に。

2位から4位までは、僅差で北海道、青森県、千葉県、東京都と続きます。比較的、都市部の都道府県が長い傾向がありますが、関東圏の神奈川県・埼玉県ではそれぞれ15位(9.3)、16位(9.1)で、ちょうど全国平均値となっています。

ではなぜ、こうした地域差が生まれたのでしょうか?

メディア閲覧時間と比較してみると……

ここで同じく総務省統計局の調査である、テレビ・ラジオ・新聞・雑誌の時間を比較した「メディアに夢中!?ランキング」にランクインした都道府県をチェックしてみましょう。

スマホ・パソコン使用時間ナンバー1位の大阪は「メディアに夢中」ランキングではトップ10圏外の12位(2時間24分、全国平均2時間15分)でした。

いっぽう、スマホ・パソコン使用時間4位の千葉は「メディアに夢中」ランキングでは42位、東京にいたっては断トツの最下位となっています。

「メディアに夢中」ランキングでは、インターネットを使ったメディア閲覧時間は含まれていません。こうしたことから、大阪や千葉、東京のスマホ・パソコンの使用時間の長さは、インターネット閲覧(ネットサーフィン)とやや比例しているのでは、と考えられます。

いっぽう、スマホ・パソコン使用時間ナンバー2の北海道は「メディアに夢中」ランキングで堂々の1位。スマホもパソコンも使うけれど、テレビやラジオも大好きという、流行ものが好きでおおらかな、北海道民の道民性が感じられます。

スマホ使用時間が長い子どもは、学力低下を招く?

情報化社会となっている今、スマホやパソコンの使用頻度は上がるばかり。とはいえ、問題視されているのがSNSやゲームなどの依存性の高さです。東京未来大学で非常勤講師を務めている野口修司氏は、学生のスマホ使用時間と学業の成績に、負の相関があることを指摘しています。

野口氏は、仙台市教育委員会が7万人の小中学生を対象に行った学力調査において、小・中学校ともスマホの使用時間が長くなるほど平均正答率が低くなること、さらに、「家で勉強しないがスマホを持っていない子の平均(61点)」が、「家で2時間以上勉強するがスマホも2~3時間使用する子」の平均(60点)を上回っていたことから、スマホが学業に及ぼす悪影響は明らかであると述べています(朝日新聞EduAより)。

最近では香川県がゲームの利用を1日1時間に制限した「ゲーム規制条例」(2020年4月1日に施行)が話題となりましたが、スマホ・パソコンのヘビーユーザー率の高い大阪でも、子どものスマホ利用について条例でのルール化が検討されているようです(産経新聞/IT media newsより)。

スマホやパソコンの使用時間はあくまで家庭もしくは個人の問題、という意見もありますが、最近ではSNSの投稿から、事件性のある深刻な事態へと発展するケースが多発しています。今後、スマホやパソコン利用時について法整備が進むことは間違いなさそうです。

<参考サイト>

・社会生活基本調査からわかる47都道府県ランキング│総務省統計局

https://www.stat.go.jp/data/shakai/2016/rank/index.html

https://www.stat.go.jp/data/shakai/2016/index.html

・大阪市長、子どものスマホ使用について「条例でルール化したらどうか」 不登校対策として検討(産経新聞/IT media news)

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2001/17/news053.html

・長時間スマホで勉強の成果は帳消しに!? (朝日新聞EduA)

https://www.asahi.com/edua/article/12303354

・社会生活基本調査からわかる47都道府県ランキング│総務省統計局

https://www.stat.go.jp/data/shakai/2016/rank/index.html

https://www.stat.go.jp/data/shakai/2016/index.html

・大阪市長、子どものスマホ使用について「条例でルール化したらどうか」 不登校対策として検討(産経新聞/IT media news)

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2001/17/news053.html

・長時間スマホで勉強の成果は帳消しに!? (朝日新聞EduA)

https://www.asahi.com/edua/article/12303354

人気の講義ランキングTOP20

高市政権の今後は「明治維新」の歴史から見えてくる!?

テンミニッツ・アカデミー編集部

歴史作家・中村彰彦先生に学ぶ歴史の探り方、活かし方

テンミニッツ・アカデミー編集部

実は生物の「進化」とは「物事が良くなる」ことではない

長谷川眞理子