テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

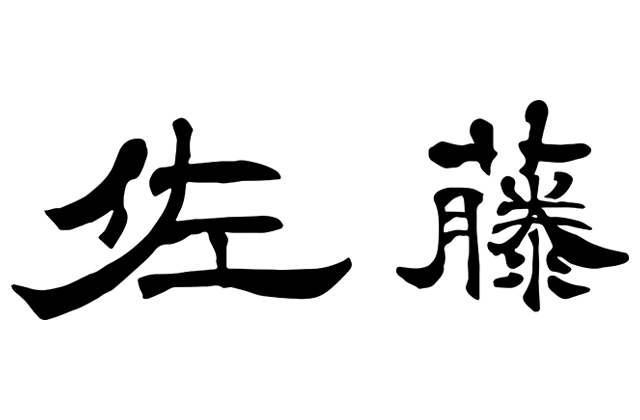

「佐藤」さんが日本で一番多い理由とは?

これまでに「佐藤」さんに会ったことがない、というひとはいないのではないでしょうか。2018年の全国名字ランキングトップは「佐藤」さんです。ちなみに2位は「鈴木」さん、3位は「高橋」さん。では、なぜ「佐藤」さんは多いのでしょうか。いくつかの説を取り出しながら考えてみましょう。

左衛門尉(さえもんのじょう)とは、藤原公清が任命された朝廷の官位です。役職の「左」が「佐」に変って「佐藤」を名乗るようになったとするもの。これが左衛門尉説です。また、下野国(しもつけこく)佐野の地名説は、藤原一族が住んでいた下野国(現在の栃木県)の佐野に由来するとする説。佐渡の藤原説は藤原公清が佐渡(新潟県)の国司となったことから、「佐渡の藤原氏」で「佐藤」となったという説です。

佐藤に限らず、後ろに「藤」がつく名字は藤原氏と関係があることが多いようです。たとえば、近藤、伊藤、加藤、武藤、遠藤などなど。またそれぞれ、近藤は近江、伊藤は伊勢、加藤は加賀、といったように所領と藤原を合わせて名字になった場合も多いとのこと。佐藤についても、挙げた理由の2つ目と3つ目は、この法則に該当するのかもしれません。ちなみに工藤は宮殿の造営を担当する木工寮の藤原氏が、進藤は宮殿の修理を担当する修理少進を務めた藤原氏が名乗ったとのことです。

また、全国ランキング1位の「佐藤」さんは、東日本では2位、西日本では6位です。このように比較的東日本に多い「佐藤」さんですが、実は例外的に西日本の徳島と大分では、多い名字トップとなっています。この理由について、『少しかしこくなれる名字の話』などの著書のある森岡浩さんによると、徳島では「鎌倉時代に関東から多くの武士たちが移り住んできたためではないか」と推測しています。また、大分については、「源義経が源頼朝にそむいた際、これにしたがって敗れた有力豪族の所領が没収され、関東の御家人に分け与えられたためではないか」とのこと。

大分(豊後)は鎌倉初期に直轄領とされたようです。ここで関東から多くの御家人が入ったところに「佐藤」をはじめとした「〇藤」が広がったのではないかということです。実際に工藤氏に関しては、この時期、のちに一大キリシタン勢力となる大友氏の家臣として関東から付き従って豊後に入った記録が残っています。さらに、大分には大分市、豊後高田市、宇佐市にそれぞれ「佐野」という地名が残っており、ここも佐藤の起源と考えられるという話もあります。

「佐藤」さんには、さまざまな説があります。調べてみるとかなり奥深く謎が深い部分もあります。また簡単に正解にたどり着けないもどかしさも、私たちのロマンを刺激しているとも言えるのではないでしょうか。

佐藤さんは藤原一族

佐藤の「藤」は藤原氏の「藤」であり、特に平安後期から鎌倉時代にかけての人物、藤原公清(ふじわらのきみ(ん)きよ)が「佐藤」の祖であるという説が有力です。また、藤原公清が「佐藤」を名乗ったいきさつについても、いくつか説があります。有力な説としては、左衛門尉(さえもんのじょう)説、下野国(しもつけこく)佐野の地名説、佐渡の藤原説の3つです。左衛門尉(さえもんのじょう)とは、藤原公清が任命された朝廷の官位です。役職の「左」が「佐」に変って「佐藤」を名乗るようになったとするもの。これが左衛門尉説です。また、下野国(しもつけこく)佐野の地名説は、藤原一族が住んでいた下野国(現在の栃木県)の佐野に由来するとする説。佐渡の藤原説は藤原公清が佐渡(新潟県)の国司となったことから、「佐渡の藤原氏」で「佐藤」となったという説です。

佐藤に限らず、後ろに「藤」がつく名字は藤原氏と関係があることが多いようです。たとえば、近藤、伊藤、加藤、武藤、遠藤などなど。またそれぞれ、近藤は近江、伊藤は伊勢、加藤は加賀、といったように所領と藤原を合わせて名字になった場合も多いとのこと。佐藤についても、挙げた理由の2つ目と3つ目は、この法則に該当するのかもしれません。ちなみに工藤は宮殿の造営を担当する木工寮の藤原氏が、進藤は宮殿の修理を担当する修理少進を務めた藤原氏が名乗ったとのことです。

全国200万人の佐藤さんのルーツは一つではない

ある程度源流を辿ることができましたが、では現在200万人近くいる佐藤さんがすべてこの藤原公清の子孫かというと、そういうわけでもなさそうです。現在の名字は、1875年(明治8年)の「平民苗字必須義務令」によって、なかば強制的に名乗らされました。このとき、政府が例として紹介したものの中に、「佐藤」や「鈴木」があり、ここで一気に佐藤さんが世の中に多く誕生したという話もあります。また、全国ランキング1位の「佐藤」さんは、東日本では2位、西日本では6位です。このように比較的東日本に多い「佐藤」さんですが、実は例外的に西日本の徳島と大分では、多い名字トップとなっています。この理由について、『少しかしこくなれる名字の話』などの著書のある森岡浩さんによると、徳島では「鎌倉時代に関東から多くの武士たちが移り住んできたためではないか」と推測しています。また、大分については、「源義経が源頼朝にそむいた際、これにしたがって敗れた有力豪族の所領が没収され、関東の御家人に分け与えられたためではないか」とのこと。

大分(豊後)は鎌倉初期に直轄領とされたようです。ここで関東から多くの御家人が入ったところに「佐藤」をはじめとした「〇藤」が広がったのではないかということです。実際に工藤氏に関しては、この時期、のちに一大キリシタン勢力となる大友氏の家臣として関東から付き従って豊後に入った記録が残っています。さらに、大分には大分市、豊後高田市、宇佐市にそれぞれ「佐野」という地名が残っており、ここも佐藤の起源と考えられるという話もあります。

「佐藤」さんには、さまざまな説があります。調べてみるとかなり奥深く謎が深い部分もあります。また簡単に正解にたどり着けないもどかしさも、私たちのロマンを刺激しているとも言えるのではないでしょうか。

<参考サイト>

・国立公文書館ニュース|国立公文書館

http://www.archives.go.jp/naj_news/11/anohi.html

・「佐藤」「鈴木」「高橋」 日本人の名字トップスリーの驚くべきルーツとは?|AERA dot.

https://dot.asahi.com/dot/2020020300052.html

・なぜ佐藤は全国1位? 都道府県名字ランキングの謎|NIKKEI STYLE

https://style.nikkei.com/article/DGXMZO37367700V01C18A1000000

・国立公文書館ニュース|国立公文書館

http://www.archives.go.jp/naj_news/11/anohi.html

・「佐藤」「鈴木」「高橋」 日本人の名字トップスリーの驚くべきルーツとは?|AERA dot.

https://dot.asahi.com/dot/2020020300052.html

・なぜ佐藤は全国1位? 都道府県名字ランキングの謎|NIKKEI STYLE

https://style.nikkei.com/article/DGXMZO37367700V01C18A1000000

人気の講義ランキングTOP20

ソニー流「人材の活かし方」「多角化経営の秘密」を学ぶ

テンミニッツ・アカデミー編集部