テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

わざわざ人の隣を選ぶ人の「心理」とは?

日常に潜む「トナラー」

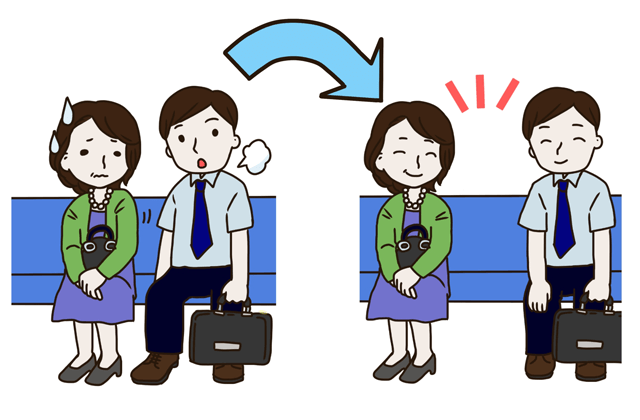

人は普段の生活の中で、意識しなくても「パーソナルスペース」を取って行動しています。パーソナルスペースとは、その名のとおりの個人的な空間で、縄張り意識ともいえます。広さには個人差がありますが、一般的には両手を広げた程度の範囲で、おおよそ半径45cmより内側に見ず知らずの人が近づくと、多くの人が不快感を覚えるといわれます。ましてやコロナ禍の現状で、他人と密になることは避けたいですよね。ところが、このような社会情勢をものともせず、なぜか隣にやってくる「トナラー」と呼ばれる人々が存在します。トナラーは電車やバス、飲食店、映画館など、日常のさまざまな場面に現れます。もちろん、混雑しているならしかたないのですが、周囲に人がほとんどいないガラガラの状態でも距離を開けず、あえて隣にくるのです。

他にも場所があるのにわざわざパーソナルスペースの内側に入られたら、不快感を覚えても無理はありません。特に女性なら、変質者なのかもしれないと不審に思ったり、恐怖を感じたりすることもあるでしょう。法律的にはなにも悪いことをしていませんが、やはりトナラーには会いたくないですよね。

なぜわざわざ隣にくるのか?

理解しがたいトナラーですが、一体どのような心理でわざわざ人の隣を選んでくるのでしょうか。実は、その行動には意識的なものと無意識的なものがあるようです。意識的なトナラーの心理には次のようなものがあります。

座る場所を決めている:毎日乗る電車や、行きつけの飲食店などで座る席を決めている人がいます。この場合は席そのものにこだわりがあり、いつもの席に座ったら結果的にトナラーになっていただけなので、あえて隣に座ろうと思っているわけではないのです。

端から整然と並んでいないと気がすまない:人やものがぱらぱらとばらけている様子が嫌いなタイプです。端からきちっと整列していないと落ち着かないため、間を詰めてきます。子どもの頃に「ちゃんとしなさい」と厳しく育てられた人に多いようです。

隣の車を目印にしたい:駐車場に限られるパターンですが、駐車ラインよりも他の車を目印にするほうが車を停めやすいため、隣に並べて停めてしまう人がいます。特に運転が苦手な人はやりがちですが、失敗してぶつけられたらと思うと不安になりますよね。

一方、無意識的なトナラーの心理には次のようなものがあります。

近くに人がいないと不安を感じる:孤独になると寂しさや恐怖を感じるため、他人の近くに寄って安心感を得たい人です。本能的な反応なので本人に自覚はなく、無意識のうちにトナラーになっています。当然のように他人に寄ってきますが、悪意はないのです。

ぼんやりしている、考えごとをしている:人間なら誰でも疲れていればぼんやりしますし、重要な仕事などがあれば公共の場でも考えごとに没頭することもありますよね。このような状態のときは周囲に気が回らないので、たまたまトナラーになっていることもあるのです。

トナラーを上手に避けるコツ

このように、トナラーのほとんどは悪気がないのですが、なかには他人が驚いたり嫌がったりする姿を見たいというタイプや、本物の変質者という場合もあります。悪質なトナラーを近づけないためにも、次のようなコツを生かして回避してください。両隣が空いている席を選ぶ:席が自由に選べるときは、両隣が空いているところにすればトナラーが来ても反対側の席にすぐ移動できます。「いきなり移動すると失礼かな」と気を使う必要はありません。不快なら遠慮なく移動しましょう。また、店員さんが席に案内してくれる飲食店や、事前に席を予約する映画館など、トナラーが席を自由に選べない施設を利用するのもいい方法です。

入り口が見られる角度で座る:人間も動物なので、他人と目が合うと本能的に脅威を感じます。このため、入り口に顔を向けて座ることがトナラー避けには効果的。飲食店や電車などに入ってきた相手の顔を、ちらりと見るだけでトナラーを遠ざけられます。じろじろ見たりにらんだりするとトラブルの原因になるので、一瞬だけ目が合うようにするのがコツです。

トナラーには老若男女がいるので、外見からはすぐにわかりません。突如として現れるトナラーに不快な思いをさせられないよう、うまく自衛して穏やかな日常を過ごしてくださいね。

<参考サイト>

トナラーがうざい!わざわざ隣を選ぶ人の心理&上手な対策法をご紹介│ローリエプレス

https://laurier.excite.co.jp/i/E1599544339787

松本人志も遭遇、空いているのに隣に来る“トナラー”の心理│NEWSポストセブン

https://www.news-postseven.com/archives/20200325_1550197.html?DETAIL

トナラーがうざい!わざわざ隣を選ぶ人の心理&上手な対策法をご紹介│ローリエプレス

https://laurier.excite.co.jp/i/E1599544339787

松本人志も遭遇、空いているのに隣に来る“トナラー”の心理│NEWSポストセブン

https://www.news-postseven.com/archives/20200325_1550197.html?DETAIL

人気の講義ランキングTOP20

ソニー流「人材の活かし方」「多角化経営の秘密」を学ぶ

テンミニッツ・アカデミー編集部