テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

空き巣に狙われやすい物件の特徴と理由

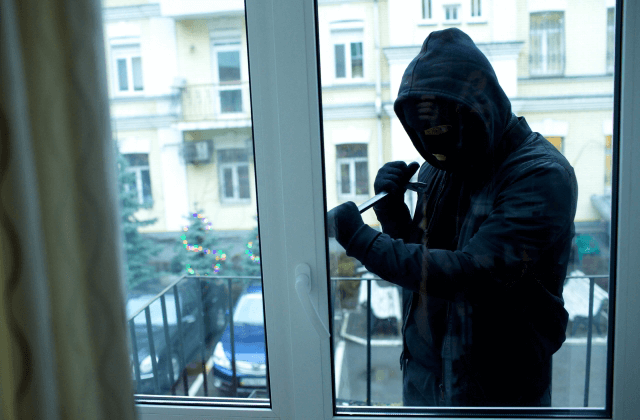

うっかり鍵をかけ忘れて空き巣に入られた…なんてこと、絶対に起きてほしくないですよね。どんな物件・マンションが狙われやすいのか、対策はどうすればいいのかなど、調べてみました。

侵入窃盗は、家人が不在の住居を狙う「空き巣」、就寝を見計らって侵入する「忍込み」、家人が食事や昼寝の隙を狙う「居空き」に分類されています。

マンションへの侵入窃盗は一戸建て住宅に比べると被害は約3分の1程度と少ないとはいうものの、令和2年に3階建以下で4088件、4階建以上で1900件が被害にあっています。

オートロック付きマンションは、セキュリティの高さを過信しがち。しかし、オートロックの付いたマンションは、高い塀や植栽で周囲から隔てられている場合が多くなっています。このような物件では一度塀や植栽を乗り越えられると、周囲から侵入が見えにくくなってしまいます。

また、外階段のあるマンションやアパートは、外部から部屋の出入りが確認できるため、居住者が外出したと確認しやすく、狙われやすい傾向があります。

マンションに接するように、大きな木や電柱があったり、カーポートやゴミ捨て場があるなど、足場として使われるものがないか、一度チェックして警戒を強めましょう。

また、屋上に行きやすいマンションの場合、そこから最上階の部屋のベランダに侵入することも可能なので、最上階だからと安心せず、窓の施錠にも注意が必要です。

空き巣が侵入する手口の1位は無施錠。とくに単身者専用のオートロック付きマンションでは、オートロックの安心感から玄関の施錠をうっかり忘れてしまう傾向があります。単身者専用の場合、隣近所との交流が少ないことから周囲も異変に気付きにくいこと、昼間は会社や学校に行っていて誰もいない時間が長いことが狙われやすい要因となっています。

2位はガラス破り。窓ガラスを破り、そこから手を入れて解錠・侵入する手口です。通常のガラスであればわずか数秒で破壊できるため、わずかな留守の間でも被害にあう可能性があります。

ピッキングやサムターンなどの手口が近年有名になりましたが、「無施錠」「ガラス破り」に比べると、ごくわずかな件数です。それよりも鍵を用いたものでは、「合い鍵」の扱いにご用心。ドアの鍵を郵便受けなどに置いたり、複製してうっかり紛失したりするのは赤信号です。

たとえば玄関ドアや郵便受け、表札などに覚えのない文字や記号が書いてあれば要注意。空き巣だけでなくセールスマンなどもこれらの情報をマーキングとして残しておくと言われます。

女性ならWomanの「W」、独り暮らしならSingleの「S」、いけそうなら「○」、もう一押しなら「△」などの記号や色つきのシールを見つけたら、必ず消したりはがしたりしておきましょう。

SNSで旅行の情報を流すことは、「長期の留守」を告げること。それだけでは自宅を特定できませんが、近況報告などで自宅周辺の写真がアップされていれば割り出しやすくなります。高価なブランド品などを持っていること、レアなグッズをゲットしたことを投稿するのは、ターゲットとして名乗りをあげるような行為です。自分の行動パターンを明かさないよう、くれぐれもご注意を。

空き巣に狙われやすいマンションの特徴とその原因

一般住宅の空き巣等侵入窃盗の被害自体は平成15(2003)年から減少し続け、令和2(2020)年には2万1030件と、平成14年の9分の1程度になりました。それでもなお1日当たり約58件の被害が発生しています。侵入窃盗は、家人が不在の住居を狙う「空き巣」、就寝を見計らって侵入する「忍込み」、家人が食事や昼寝の隙を狙う「居空き」に分類されています。

マンションへの侵入窃盗は一戸建て住宅に比べると被害は約3分の1程度と少ないとはいうものの、令和2年に3階建以下で4088件、4階建以上で1900件が被害にあっています。

オートロック付きマンションは、セキュリティの高さを過信しがち。しかし、オートロックの付いたマンションは、高い塀や植栽で周囲から隔てられている場合が多くなっています。このような物件では一度塀や植栽を乗り越えられると、周囲から侵入が見えにくくなってしまいます。

また、外階段のあるマンションやアパートは、外部から部屋の出入りが確認できるため、居住者が外出したと確認しやすく、狙われやすい傾向があります。

空き巣の侵入経路や手口とは

侵入経路は、3階建以下が窓、表出入口(玄関)、非常口、4階建以上が表出入口、窓、非常口の順になっています。マンションに接するように、大きな木や電柱があったり、カーポートやゴミ捨て場があるなど、足場として使われるものがないか、一度チェックして警戒を強めましょう。

また、屋上に行きやすいマンションの場合、そこから最上階の部屋のベランダに侵入することも可能なので、最上階だからと安心せず、窓の施錠にも注意が必要です。

空き巣が侵入する手口の1位は無施錠。とくに単身者専用のオートロック付きマンションでは、オートロックの安心感から玄関の施錠をうっかり忘れてしまう傾向があります。単身者専用の場合、隣近所との交流が少ないことから周囲も異変に気付きにくいこと、昼間は会社や学校に行っていて誰もいない時間が長いことが狙われやすい要因となっています。

2位はガラス破り。窓ガラスを破り、そこから手を入れて解錠・侵入する手口です。通常のガラスであればわずか数秒で破壊できるため、わずかな留守の間でも被害にあう可能性があります。

ピッキングやサムターンなどの手口が近年有名になりましたが、「無施錠」「ガラス破り」に比べると、ごくわずかな件数です。それよりも鍵を用いたものでは、「合い鍵」の扱いにご用心。ドアの鍵を郵便受けなどに置いたり、複製してうっかり紛失したりするのは赤信号です。

侵入者心理と行動を知って対策を

侵入者は、「留守かどうか」「侵入しやすい家か」「逃げやすい立地か」の下見を行うケースが多いと言われます。彼らに「侵入しやすい」と思われないための対策を練りましょう。たとえば玄関ドアや郵便受け、表札などに覚えのない文字や記号が書いてあれば要注意。空き巣だけでなくセールスマンなどもこれらの情報をマーキングとして残しておくと言われます。

女性ならWomanの「W」、独り暮らしならSingleの「S」、いけそうなら「○」、もう一押しなら「△」などの記号や色つきのシールを見つけたら、必ず消したりはがしたりしておきましょう。

SNSで旅行の情報を流すことは、「長期の留守」を告げること。それだけでは自宅を特定できませんが、近況報告などで自宅周辺の写真がアップされていれば割り出しやすくなります。高価なブランド品などを持っていること、レアなグッズをゲットしたことを投稿するのは、ターゲットとして名乗りをあげるような行為です。自分の行動パターンを明かさないよう、くれぐれもご注意を。

<参考サイト>

・住まいる防犯110番│警察庁

https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki26/theme_a/a_b_1.html

・住まいる防犯110番│警察庁

https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki26/theme_a/a_b_1.html

人気の講義ランキングTOP20

2025年のテンミニッツ・アカデミーを振り返る

テンミニッツ・アカデミー編集部