テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

一般道と高速道路の標識の「色」が違う理由

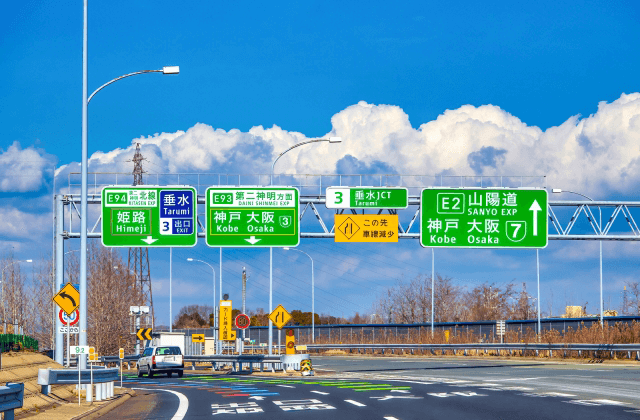

一般道は青、高速道路は緑

車を運転する方にとってとても重要な道路標識は、大きく分けて案内・警戒・規制・指示の4種類があります。このうち、案内標識の色は一般道が青の地に白い文字、高速道路が緑の地に白い文字という違いがありますよね。車を運転しない方でも、なんとなく見覚えがあるのではないでしょうか。この配色は「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(標識令)という法律で定められています。標識令は昭和35(1960)年にはじめて施行された法律で、昭和38(1963)年に名神高速道路の開通に合わせて第3回改正が行われました。このとき高速道路の案内標識について、地色はヨーロッパでメインに使われている青と、アメリカでメインに使われている緑のどちらにするか検討が重ねられ、最終的に緑に決まりました。緑を採用した理由は、夜間の走行実験の結果によるもの。被験者に青の標識をヘッドライトで照らして見てもらったところ、全員が「緑」に見えると回答したのです。このため、昼夜問わず認識が同じになる緑が選ばれたといわけです。ただし、夜間にヘッドライトで照らして見る緑は、昼間よりも明るく見えるとのこと。

高速道路を管理するNEXCOは「視認性の観点」から案内標識の色が決められていると解説していますが、このような実験に基づいていたのですね。「自然界にある色」、「目に優しい」などの解説がされていることもありますが、実際には違うのです。

実は「どんな緑」かは決まっていない

しかし、一言で緑といっても暗めのモスグリーンや、黄色みが強いうぐいす色、青みが強いエメラルドグリーンなど、さまざまな色味がありますよね。どのような緑を使うかは、標識令で決まっていないのでしょうか。実は、意外なことに明確な決まりはないのです。とはいえあまりにも自由すぎると、一般道と見分けがつかないほとんど青のような緑などの標識まで登場しかねませんよね。そこで標識全般は警視庁の「交通規制基準」、光を反射して視認性を確保する反射式標識は日本道路協会の「道路標識設置基準・同解説」の中で、色の「範囲」が決められています。具体的には色を光の三原色に基づいてx・y・zの座標として表した色度座標や、一定の面から発生する明るさを表した輝度などを基準にしています。色は周囲の環境(昼や夜、晴れや雨)、表現している媒体(スマホやPCのモニター、印刷物)などで見え方がかなり変わるため、色を数値化してイメージどおりの色を共有できるようにしているのですね。

色の範囲を守っていれば問題ないので、実は路線や管理会社によって案内標識の緑は微妙に違います。なかでも大手の管理会社であるNEXCOと首都高速道路株式会社の案内標識の色は「NEXCOグリーン」、「首都高グリーン」と呼ばれることもあり、首都高のほうが少し明るい緑になっています。よく見るとNEXCOと首都高では書体も違っており、どちらも「角ゴシック」という文字の太さが一定で角ばったスタイルなのですが、NEXCOは「ヒラギノ角ゴ」、首都高は「新ゴ」を使っています。

青の標識はいつからあったのか

高速道路の普及によって誕生した緑の案内標識に対して、青の案内標識はいつごろ誕生したのでしょうか。道路標識の歴史をさかのぼっていくと、標識令の元祖といえる「道路警戒標及び道路方向標に関する件」という政令が大正時代に制定されており、このときからすでに案内標識が誕生していました。しかし、このときの案内標識は白の地に黒の文字という配色。青が使われるようになったのは昭和に入ってから制定された「道路標識令」のときなのですが、この時点では青と白の配色といっても、白の地に青の文字が使われていました。現在のような青の地に白の文字の案内標識が登場したのは、標識令の第1回改正が行われた昭和37(1962)年からとされます。これより前に国道番号を表示する案内標識は青の地に白の文字を採用していましたが、方面と方向を表示する一般道の案内標識が現在のスタイルとほぼ同じになった時期は、高速道路の案内標識が緑になった時期ととても近かったのですね。

使用される色が黒から青に変わった詳しい理由の説明は法律の条文にありませんが、原則的に国連標識のデザインを採用したためといわれます。青を使用するようになったころから、案内標識にはローマ字表記が併用されているところからも、国際的な視点を意識していたことがわかりますよね。

<参考サイト>

・ドラぷら 高速道路の案内標識はどうして緑色なのですか。

https://www.cs3.e-nexco.co.jp/faq/s/article/1121

・WEB CARTOP 案内標識はなぜ一般道が「青」で高速道路は「緑」? NEXCOに聞いたその理由に納得

https://www.webcartop.jp/2020/07/545021/

・くるまのニュース 高速道路の標識はなぜ緑色? デザインはどうやって決めている?

https://kuruma-news.jp/post/126649

・乗りものニュース 「首都高グリーン」「NEXCOグリーン」とは? 実は異なる高速道路標識の緑色

https://trafficnews.jp/post/90096

・ドラぷら 高速道路の案内標識はどうして緑色なのですか。

https://www.cs3.e-nexco.co.jp/faq/s/article/1121

・WEB CARTOP 案内標識はなぜ一般道が「青」で高速道路は「緑」? NEXCOに聞いたその理由に納得

https://www.webcartop.jp/2020/07/545021/

・くるまのニュース 高速道路の標識はなぜ緑色? デザインはどうやって決めている?

https://kuruma-news.jp/post/126649

・乗りものニュース 「首都高グリーン」「NEXCOグリーン」とは? 実は異なる高速道路標識の緑色

https://trafficnews.jp/post/90096

人気の講義ランキングTOP20