日本の船に「丸」という名前がつけられる理由

日本の船といえば「~丸」という名前がおなじみですよね。漁船から貨物船、クルーズ船まで、船名に「丸」がついている傾向があります。

日本人が船に「丸」とつけがちなのは、どうしてなのでしょうか。日本船に「丸」がつく理由や、ルーツについて調べてみました。

この頃は、源頼朝・義経が活躍した時代。鎌倉幕府が成立(1185年に守護・地頭を設置)したばかりの時期です。

義経の一代記である『義経記』には「西国に聞えたる月丸(つきまる)といふ大船に、五百人の勢を取乗せて……」と、船名に関する記述があります。

すでにこの時代から船名として「~丸」とつけるのが公人・民間問わず普及したようで、その後も「丸」のついた船名が史料に頻出するようになります。豊臣秀吉の命により建造された「日本丸」、徳川家光が造らせた御座船「安宅丸」、勝海舟や福沢諭吉らを乗せてアメリカ大陸へ渡った船「咸臨丸」……など、枚挙にいとまがありません。

ちなみに日本最古の船名は『古事記』に登場する「枯野(かるの)」。遣唐使船など海外との交流が盛んに行われた700~800年代には「佐伯」「速鳥」「播磨」「能登」といった名が使用されていたことが分かっています。古代ではまだ「~丸」と名づける文化はなかったようです。

ではなぜ「丸」がつけられるようになったのでしょうか。――――これについては諸説あり、確定していません。そのため、ここではいくつかある説をご紹介していきます。

やがて自称だった「麿」は敬愛を示す意味で「柿本人麻呂」「坂上田村麻呂」など人名にも使われるようになり、語感も「まろ」→「まる」へと変化。「牛若丸(源義経)」「梵天丸(伊達政宗)」といった幼名をはじめ、武具や楽器、飼われている動物など人以外のもの、愛着あるものにもつけられていったのです。

そうした流れから、船にも「丸」がつけられるようになったと考えられています。

古くから日本では、汚物や糞など、不浄で醜悪なものは悪鬼すら近づけない(醜悪=力強さの象徴でもあった)という考え方がありました。そこで子どもの名に「丸」をつけて“魔除け”とし、無事の成長を祈ったといわれています。

船の場合は海難除けの意味もあるのでしょう。兵庫県のある地域では「海に流れているものには霊がついている」という言い伝えから、漂流物は拾わない(人の救助は除く)ことになっているそうです。

説1の敬愛表現に加え、魔除けにもなることから「丸」の愛称が広く普及した……と考えても不思議ではなさそうですね。

ただ現代の問屋と問丸は、役割が若干違います。現代の問屋は、取り次ぎや卸業を営む業者全般を指しますが、問丸は運送や倉庫業を中心に営んでいました。そのため問丸ごとに船を所有し、船名=所有者名(屋号)となったのです。それが慣習として一般にも定着していった……という説になります。

ちなみに城のほうはなぜ「~丸」かというと、一説によれば軍学上「(守りに有利なため)曲輪は丸く作るのがよい」とされるからだそうです。

「船舶の名称には、なるべくその末尾に丸の字をつけること」

(船舶ノ名称ニハ成ルベク其ノ末尾ニ丸ノ字ヲ附セシムベシ)

という条文があり、船の名に「丸」の字をつけることを推奨していました。現在この条文は削除されていますが、明治以降の日本の船に「~丸」の名が多い理由は、この船舶法の影響が大きかったためといわれています。

日本船=丸がつく、というイメージは、国内だけでなく海外でも広く定着しており、海外では日本船のことを“maru-ship”と呼ぶこともあるそうです。今は個性的な船名も増えましたが、「~丸」という船名はいかにもニッポン!という響きで、親しみが感じられますよね。

日本人が船に「丸」とつけがちなのは、どうしてなのでしょうか。日本船に「丸」がつく理由や、ルーツについて調べてみました。

「~丸」という船の初見は鎌倉時代

1187年、紀伊国の住人が所有していた船「坂東丸」。京都・仁和寺の古文書に記載されていたもので、史料で確認できる初の「丸」がつく船名です。この頃は、源頼朝・義経が活躍した時代。鎌倉幕府が成立(1185年に守護・地頭を設置)したばかりの時期です。

義経の一代記である『義経記』には「西国に聞えたる月丸(つきまる)といふ大船に、五百人の勢を取乗せて……」と、船名に関する記述があります。

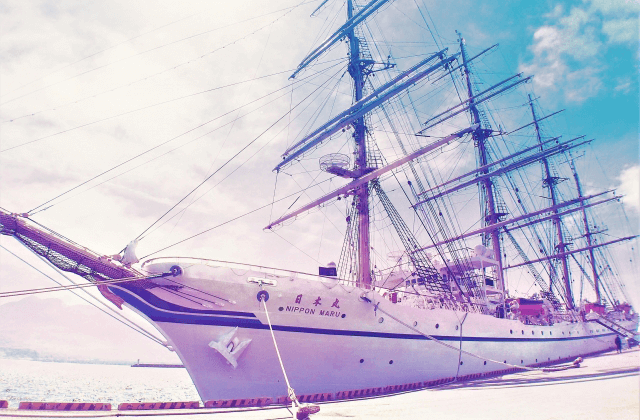

すでにこの時代から船名として「~丸」とつけるのが公人・民間問わず普及したようで、その後も「丸」のついた船名が史料に頻出するようになります。豊臣秀吉の命により建造された「日本丸」、徳川家光が造らせた御座船「安宅丸」、勝海舟や福沢諭吉らを乗せてアメリカ大陸へ渡った船「咸臨丸」……など、枚挙にいとまがありません。

ちなみに日本最古の船名は『古事記』に登場する「枯野(かるの)」。遣唐使船など海外との交流が盛んに行われた700~800年代には「佐伯」「速鳥」「播磨」「能登」といった名が使用されていたことが分かっています。古代ではまだ「~丸」と名づける文化はなかったようです。

ではなぜ「丸」がつけられるようになったのでしょうか。――――これについては諸説あり、確定していません。そのため、ここではいくつかある説をご紹介していきます。

説1:「~麿(まろ)」から転じた

これが最も有力とされる説です。かつて日本人は、自分のことを「私」ではなく「麿(まろ)」と呼びました。よく歴史もののドラマやアニメで、貴族身分の人が自分のことを「まろは~」などと言っているシーンをよく見かけますね。やがて自称だった「麿」は敬愛を示す意味で「柿本人麻呂」「坂上田村麻呂」など人名にも使われるようになり、語感も「まろ」→「まる」へと変化。「牛若丸(源義経)」「梵天丸(伊達政宗)」といった幼名をはじめ、武具や楽器、飼われている動物など人以外のもの、愛着あるものにもつけられていったのです。

そうした流れから、船にも「丸」がつけられるようになったと考えられています。

説2:「丸」には魔除けの意味があるから

実は日本の古語では「まる」は「排泄する」という意味の動詞でもあるそうです。古くから日本では、汚物や糞など、不浄で醜悪なものは悪鬼すら近づけない(醜悪=力強さの象徴でもあった)という考え方がありました。そこで子どもの名に「丸」をつけて“魔除け”とし、無事の成長を祈ったといわれています。

船の場合は海難除けの意味もあるのでしょう。兵庫県のある地域では「海に流れているものには霊がついている」という言い伝えから、漂流物は拾わない(人の救助は除く)ことになっているそうです。

説1の敬愛表現に加え、魔除けにもなることから「丸」の愛称が広く普及した……と考えても不思議ではなさそうですね。

説3:運送業だった「問丸(といまる)」が由来

個人商店や業者のことを現代では「屋」をつけて呼ぶのが一般的ですが、かつては店名や屋号は「丸」をつけて呼び習わしました。現代でいう「問屋」を、「問丸(といまる)」と称していたのもその一例です。ただ現代の問屋と問丸は、役割が若干違います。現代の問屋は、取り次ぎや卸業を営む業者全般を指しますが、問丸は運送や倉庫業を中心に営んでいました。そのため問丸ごとに船を所有し、船名=所有者名(屋号)となったのです。それが慣習として一般にも定着していった……という説になります。

説4:古代中国の神「白童丸」に由来

中国の古代神話に登場する三皇のうちのひとり・黄帝のもとに現れた「白童丸」という神様が、人類に船造りの技術を伝えたという伝説から、白童丸の「丸」の字をとって船名につけることが慣例になった、という説です。ただし中国では、船に「丸」をつける慣習はありません。説5:城郭の「本丸」に見立てた

日本の城郭のうち、城主がいる最重要区画(曲輪/くるわ)を「本丸」、そのほかの区画も「二の丸」「三の丸」などといいますが、船もそれ自身を城に見立てたことから「丸」をつけるようになった、という説です。ちなみに城のほうはなぜ「~丸」かというと、一説によれば軍学上「(守りに有利なため)曲輪は丸く作るのがよい」とされるからだそうです。

かつては法律で推奨されていた!?

現在船につける名前については、国字を使用すること以外には特にルールはありません。しかし1900年(明治33年)に制定された船の法律『船舶法取扱手続』には「船舶の名称には、なるべくその末尾に丸の字をつけること」

(船舶ノ名称ニハ成ルベク其ノ末尾ニ丸ノ字ヲ附セシムベシ)

という条文があり、船の名に「丸」の字をつけることを推奨していました。現在この条文は削除されていますが、明治以降の日本の船に「~丸」の名が多い理由は、この船舶法の影響が大きかったためといわれています。

日本船=丸がつく、というイメージは、国内だけでなく海外でも広く定着しており、海外では日本船のことを“maru-ship”と呼ぶこともあるそうです。今は個性的な船名も増えましたが、「~丸」という船名はいかにもニッポン!という響きで、親しみが感じられますよね。

<参考サイト>

・船名「○○丸の由来」(明和海運株式会社)

https://www.meiwakaiun.com/meiwaplus/tips/tips-vol05/

・船名の「丸」の由来(公益財団法人日本海事広報協会)

https://www.kaijipr.or.jp/mamejiten/fune/fune_17.html

・我が国の進水式―命名(日本船舶海洋工学会 硴崎貞雄氏 論文2017S-0S3-8)

http://zousen-shiryoukan.jasnaoe.or.jp/wp/wp-content/uploads/column/2017S-OS3-8.pdf

・Q&A「船名に「丸」のつく由来は?」(船の科学館)

https://funenokagakukan.or.jp/faq/senpaku#respond

・船名「○○丸の由来」(明和海運株式会社)

https://www.meiwakaiun.com/meiwaplus/tips/tips-vol05/

・船名の「丸」の由来(公益財団法人日本海事広報協会)

https://www.kaijipr.or.jp/mamejiten/fune/fune_17.html

・我が国の進水式―命名(日本船舶海洋工学会 硴崎貞雄氏 論文2017S-0S3-8)

http://zousen-shiryoukan.jasnaoe.or.jp/wp/wp-content/uploads/column/2017S-OS3-8.pdf

・Q&A「船名に「丸」のつく由来は?」(船の科学館)

https://funenokagakukan.or.jp/faq/senpaku#respond

人気の講義ランキングTOP20