社会人向け教養サービス 『テンミニッツ・アカデミー』 が、巷の様々な豆知識や真実を無料でお届けしているコラムコーナーです。

『現代「ますように」考』が誘う日本の不思議な民間信仰の旅

神社に奉納された絵馬を読むと、その多くが「◯◯ますように」という語彙で書かれています。不思議な感触のある言葉です。とても控えめなお願いの仕方ではないでしょうか。こういった日本人の信仰のあり方を「こわくてかわいい」ものと捉え、独自の観察眼で民間信仰を読み解く本が『現代「ますように」考 こわくてかわいい日本の民間信仰』(井上真史著、淡交社)です。

著者の井上真史(いのうえ・しんし)氏は、1985年長野県飯田市生まれの怪文化研究家で、CRC合同会社(地域再生診療所)特別研究員です。京都精華大学人文学部を卒業し、現在はマニアックな京都のまち歩きツアーガイドとしても活動しています。井上氏は子どもの頃、獅子舞の後を追って危うく行方不明になりかけた経験があるそうです。

こういった独特な経歴の井上氏について、大学時代から知る国文学者の堤邦彦氏は「彼は決して土地の信心に染まらない。空行く鳥が高いところから村里を眺めるように、地上の営みを愛でつつ、常にこれを全体像として捉え、祭りのあと、人知れず去っていく」と言います。加えて「本書はある意味で著者の心内世界の代弁でもある」と述べています。本書では、井上氏がその地で実際に目にしたさまざまな民間信仰について、詳細にかつユーモアをたっぷり交えた文体で紹介されます。

甲羅はないそうですが、「そんなことは河童それぞれの個性です」と井上氏は言います。もともと1953年の記録的大雨で傷んだ母屋の屋根を張り替えていたところ、梁の上に謎の箱がくくりつけられているのを大工が発見しました。これを開けたところ中に謎の生物のミイラが入っていたそうです。箱の埃を落としてみると、「河伯」と書かれた紙が貼られていたそうです。

これは「かっぱ」や「かわのかみ」とも読むことから、河童の類だと言われてきました。発見した家の人たちは、酒造りにはよい水が必須であったことから「このナニカは水の守り神だったんじゃないか」と考えて大事にしてきました。

ここで、井上氏はミイラそのものよりも「酒蔵を改造した空間」に注目します。この場所について「得体の知れないナニカのミイラとそれが家から発見されたというモヤモヤを、家業の文脈と河童文化の文脈内に位置付け、落ち着くストーリーを構築する心の動きが見て取れる」と井上氏は言います。続けて「我々は『わからない』状態に耐え続けることができない脆弱性を持っており、常になんらかの落ち着ける解釈やストーリー、因果関係を世界に読み取ろうとしている」と加えます。

現在、河伯の祭壇の傍には「子宝祈願」と書かれた箱が置かれ、参拝者によるお礼の手紙がどっさり入っているそうです。これはこの家で代々男の子が生まれず、ずっと入り婿で酒造りを継承してきたところ、河童のミイラを発見した後は続けて男の子が生まれた、ということによるそうです。井上氏はこういった偶然の物語がつながり、素朴な信仰が発生する様子を見守っています。

元旦の早朝、日が昇る前から細長い竹竿を持った男たちが港に集まってきます。そして、前夜のうちに作った「輪」を4人の男が担いできます。この「輪」は、グミの木で作られ「アワ」と呼ばれるそうですが、由来は不明です。この「アワ」を5人ほどでヨイショヨイショと言いながら四方から押さえつけ圧迫する動きを繰り返します。意味はわかりません。そのうち若者が集まってきて40人ほどになります。そして、地面に落とされた輪を竹竿で突くようにして持ち上げ始めるそうです。

ちょうど空が白み始めるころに輪が空へと持ち上げられて蠢く竿の頂点に登り、そのまま叩き落とされます。すると、男たちの何人かがすかさず落ちた輪を回収し、全速力で山のほうに走り去っていきます。これを見た井上氏は、自分が祭りを見たのか、それともなにを見たのかさえよくわからないとコメントしています。輪が持ち上げられきった瞬間こそが祭りの最高潮だそうです。

戦前の調査では、輪は「日輪」と表現されているそうですが、この祭りがなぜあるのか全く不明のまま、やっている人たちもなんなのかわからないまま続けられてきました。その後、男たちは周囲から投げ込まれた「サバ」と呼ばれる円筒状に削られた木を奪い合い、手に取った者は全速力で島の山の上にある八代神社まで駆け上がり、参拝します。

社の前には運ばれてきた今年のアワが奉納されています。こうして元日、早朝の7時前にゲーター祭は終わります。ただしこの祭りは、2018年に井上氏が見た年を最後に休眠しました。担い手不足が原因とのことです。現在は「子どもゲーター祭」という形で再現されているそうです。

本書を読むと井上氏の素朴な好奇心と、その好奇心を通じて著者の内側に満ちていく人間への愛おしい想いを感じます。井上氏はその地の信仰をひたすら観察します。信仰を冷静に見つめ、そこに生きた人々、生きている人々の熱を感じ取ってユーモアとともに言葉にします。

この言葉には日常を生きる私たちが気づかないような人間の本質が見えています。この本質とは、切なる願いを抱いた弱くてかわいらしい生き物として姿ではないでしょうか。本書をぜひ開いてみてください。私たちが普段気づかない日本人の信仰のあり方が見えてくるはずです。そして、日本に息づいている不思議な民間信仰の旅へ誘ってくれることでしょう。

著者の井上真史(いのうえ・しんし)氏は、1985年長野県飯田市生まれの怪文化研究家で、CRC合同会社(地域再生診療所)特別研究員です。京都精華大学人文学部を卒業し、現在はマニアックな京都のまち歩きツアーガイドとしても活動しています。井上氏は子どもの頃、獅子舞の後を追って危うく行方不明になりかけた経験があるそうです。

こういった独特な経歴の井上氏について、大学時代から知る国文学者の堤邦彦氏は「彼は決して土地の信心に染まらない。空行く鳥が高いところから村里を眺めるように、地上の営みを愛でつつ、常にこれを全体像として捉え、祭りのあと、人知れず去っていく」と言います。加えて「本書はある意味で著者の心内世界の代弁でもある」と述べています。本書では、井上氏がその地で実際に目にしたさまざまな民間信仰について、詳細にかつユーモアをたっぷり交えた文体で紹介されます。

子どもとお酒ができますように

まず本書で紹介されるのは、「河童」についてです。佐賀県の東松浦半島には、「河童のミイラ」を誇る松浦一酒造があります。ここの旧酒蔵は、現在ではちょっとした資料室のように改造されています。その一番奥には祭壇が作られ、ここに「河童のミイラ」が鎮座しているのです。この河童とされるものは全長およそ70センチ、背骨が16本に手の指が4本、足の指4本とかわいらしい姿をしています。甲羅はないそうですが、「そんなことは河童それぞれの個性です」と井上氏は言います。もともと1953年の記録的大雨で傷んだ母屋の屋根を張り替えていたところ、梁の上に謎の箱がくくりつけられているのを大工が発見しました。これを開けたところ中に謎の生物のミイラが入っていたそうです。箱の埃を落としてみると、「河伯」と書かれた紙が貼られていたそうです。

これは「かっぱ」や「かわのかみ」とも読むことから、河童の類だと言われてきました。発見した家の人たちは、酒造りにはよい水が必須であったことから「このナニカは水の守り神だったんじゃないか」と考えて大事にしてきました。

ここで、井上氏はミイラそのものよりも「酒蔵を改造した空間」に注目します。この場所について「得体の知れないナニカのミイラとそれが家から発見されたというモヤモヤを、家業の文脈と河童文化の文脈内に位置付け、落ち着くストーリーを構築する心の動きが見て取れる」と井上氏は言います。続けて「我々は『わからない』状態に耐え続けることができない脆弱性を持っており、常になんらかの落ち着ける解釈やストーリー、因果関係を世界に読み取ろうとしている」と加えます。

現在、河伯の祭壇の傍には「子宝祈願」と書かれた箱が置かれ、参拝者によるお礼の手紙がどっさり入っているそうです。これはこの家で代々男の子が生まれず、ずっと入り婿で酒造りを継承してきたところ、河童のミイラを発見した後は続けて男の子が生まれた、ということによるそうです。井上氏はこういった偶然の物語がつながり、素朴な信仰が発生する様子を見守っています。

もうなにもわからないお祭り

また、人間の願いが集積する空間といえば、「お祭り」があげられます。三重県鳥羽港から船で40分ほど行くと、三島由紀夫の小説『潮騒』の舞台ともなった神島(かみしま)という島があります。ここで元旦に行われていたお祭りが「ゲーター祭」というものです。元旦の早朝、日が昇る前から細長い竹竿を持った男たちが港に集まってきます。そして、前夜のうちに作った「輪」を4人の男が担いできます。この「輪」は、グミの木で作られ「アワ」と呼ばれるそうですが、由来は不明です。この「アワ」を5人ほどでヨイショヨイショと言いながら四方から押さえつけ圧迫する動きを繰り返します。意味はわかりません。そのうち若者が集まってきて40人ほどになります。そして、地面に落とされた輪を竹竿で突くようにして持ち上げ始めるそうです。

ちょうど空が白み始めるころに輪が空へと持ち上げられて蠢く竿の頂点に登り、そのまま叩き落とされます。すると、男たちの何人かがすかさず落ちた輪を回収し、全速力で山のほうに走り去っていきます。これを見た井上氏は、自分が祭りを見たのか、それともなにを見たのかさえよくわからないとコメントしています。輪が持ち上げられきった瞬間こそが祭りの最高潮だそうです。

戦前の調査では、輪は「日輪」と表現されているそうですが、この祭りがなぜあるのか全く不明のまま、やっている人たちもなんなのかわからないまま続けられてきました。その後、男たちは周囲から投げ込まれた「サバ」と呼ばれる円筒状に削られた木を奪い合い、手に取った者は全速力で島の山の上にある八代神社まで駆け上がり、参拝します。

社の前には運ばれてきた今年のアワが奉納されています。こうして元日、早朝の7時前にゲーター祭は終わります。ただしこの祭りは、2018年に井上氏が見た年を最後に休眠しました。担い手不足が原因とのことです。現在は「子どもゲーター祭」という形で再現されているそうです。

願わずにはいられない人間の姿

あとがきで井上氏は、「本書は民間信仰を紹介する本や学術書ではなく、何かを願わずにはいられない人間の心への思索を企む本なのです」と言います。加えて「現場を巡っていると『願いの濃さ』に圧倒されることがよくあります(中略)これらの濃厚で混沌とした『願い』を見ていると、日本人に信仰心がない・無宗教などとは全く思えません」とも言います。本書を読むと井上氏の素朴な好奇心と、その好奇心を通じて著者の内側に満ちていく人間への愛おしい想いを感じます。井上氏はその地の信仰をひたすら観察します。信仰を冷静に見つめ、そこに生きた人々、生きている人々の熱を感じ取ってユーモアとともに言葉にします。

この言葉には日常を生きる私たちが気づかないような人間の本質が見えています。この本質とは、切なる願いを抱いた弱くてかわいらしい生き物として姿ではないでしょうか。本書をぜひ開いてみてください。私たちが普段気づかない日本人の信仰のあり方が見えてくるはずです。そして、日本に息づいている不思議な民間信仰の旅へ誘ってくれることでしょう。

<参考文献>

『現代「ますように」考 こわくてかわいい日本の民間信仰』(井上真史著、淡交社)

https://www.book.tankosha.co.jp/shopdetail/000000002072/

<参考サイト>

井上真史氏のX(旧Twitter)

https://x.com/sunaaji

『現代「ますように」考 こわくてかわいい日本の民間信仰』(井上真史著、淡交社)

https://www.book.tankosha.co.jp/shopdetail/000000002072/

<参考サイト>

井上真史氏のX(旧Twitter)

https://x.com/sunaaji

~最後までコラムを読んでくれた方へ~

「学ぶことが楽しい」方には 『テンミニッツTV』 がオススメです。

明日すぐには使えないかもしれないけど、10年後も役に立つ“大人の教養”を 5,600本以上。

『テンミニッツ・アカデミー』 で人気の教養講義をご紹介します。

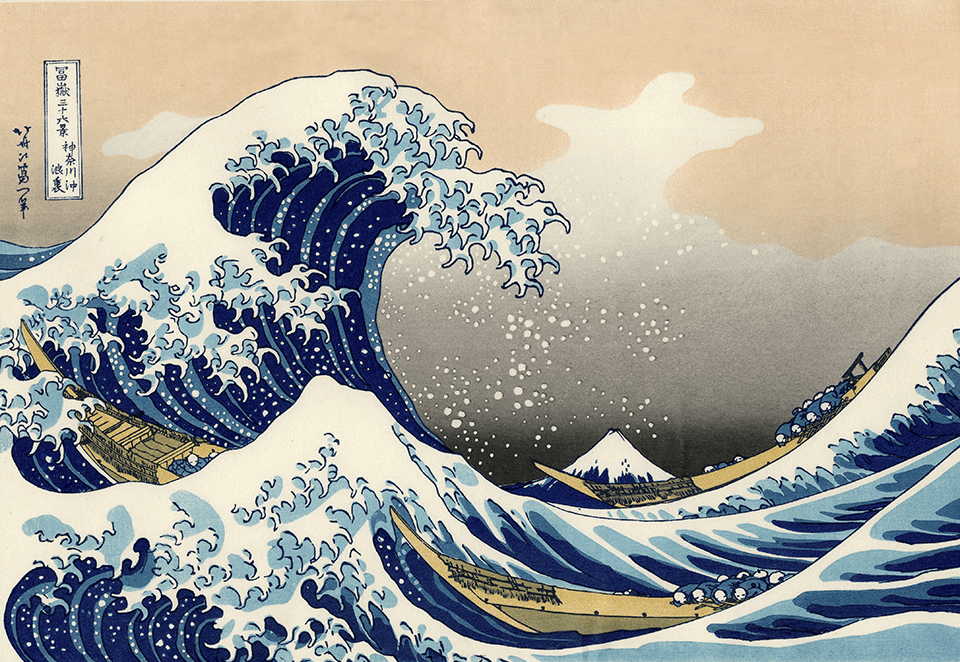

葛飾北斎と応為…画狂の親娘はいかに傑作へと進化したか

葛飾北斎と応為~その生涯と作品(1)北斎の画狂人生と名作への進化

浮世絵を中心に日本画においてさまざまな絵画表現の礎を築いた葛飾北斎。『富嶽三十六景』の「神奈川沖浪裏」が特に有名だが、それを描いた70代に至るまでの変遷が実に興味深い。北斎とその娘・応為の作品そして彼らの生涯を深...

収録日:2025/10/29

追加日:2025/12/05

熟睡できる習慣や環境は?西野精治先生に学ぶ眠りの本質

編集部ラジオ2025(30)西野精治先生に学ぶ「熟睡の習慣」

テンミニッツ・アカデミーで、様々な角度から「睡眠」についてお話しいただいている西野精治先生(スタンフォード大学医学部精神科教授)に「熟睡できる環境・習慣とは」というテーマで具体的な方法論をお話しいただいた講義を...

収録日:2025/10/17

追加日:2025/12/11

熟睡のために――自分にあった「理想的睡眠」の見つけ方

熟睡できる環境・習慣とは(1)熟睡のための条件と認知行動療法

「熟睡とは健康な睡眠」だと西野氏はいうが、健康な睡眠のためには具体的にどうすればいいのか。睡眠とは壊れやすいもので、睡眠に影響を与える環境要因、内面的要因、身体的要因など、さまざまな要因を取り除いていくことが大...

収録日:2025/03/05

追加日:2025/11/23

平和の実現を哲学的に追求する…どんな平和でもいいのか?

平和の追求~哲学者たちの構想(1)強力な世界政府?ホッブズの思想

平和は、いかにすれば実現できるのか――古今東西さまざまに議論されてきた。リアリズム、強力な世界政府、国家連合・連邦制、国連主義……。さまざまな構想が生み出されてきたが、ここで考えなければならないのは「平和」だけで良...

収録日:2025/08/02

追加日:2025/12/08

スケジュール管理で重要な「クリティカル・パス法」とは

プロジェクトマネジメントの基本(4)スケジュール・マネジメント

スケジュール管理はプロジェクトマネジメント(PM)に強く要請される要素である。プロジェクトの有期性を保全するためには、スケジュールをどう分析するのか。また、一つのプロジェクトの所要期間はどう割り出され、どんな技法...

収録日:2025/09/10

追加日:2025/12/11