●中国の高度成長を支える二つのエンジン

ここまで、中国の経済の現状を評価してきましたが、次に、その先行きについて考えていきたいと思います。中国の高度成長はいつまで続くのかというテーマでお話をさせていただきます。

私のざっくりとしたイメージでは、2020年ごろまで高度成長は続くのではないかというように見ています。この考え方の背景にあるのは、二つのエンジンに対する評価です。

中国の高度成長を支えている、二つの大きな要因があります。一つ目が都市化、二つ目がインフラ建設です。

●都市化で生産性、消費水準が上昇する

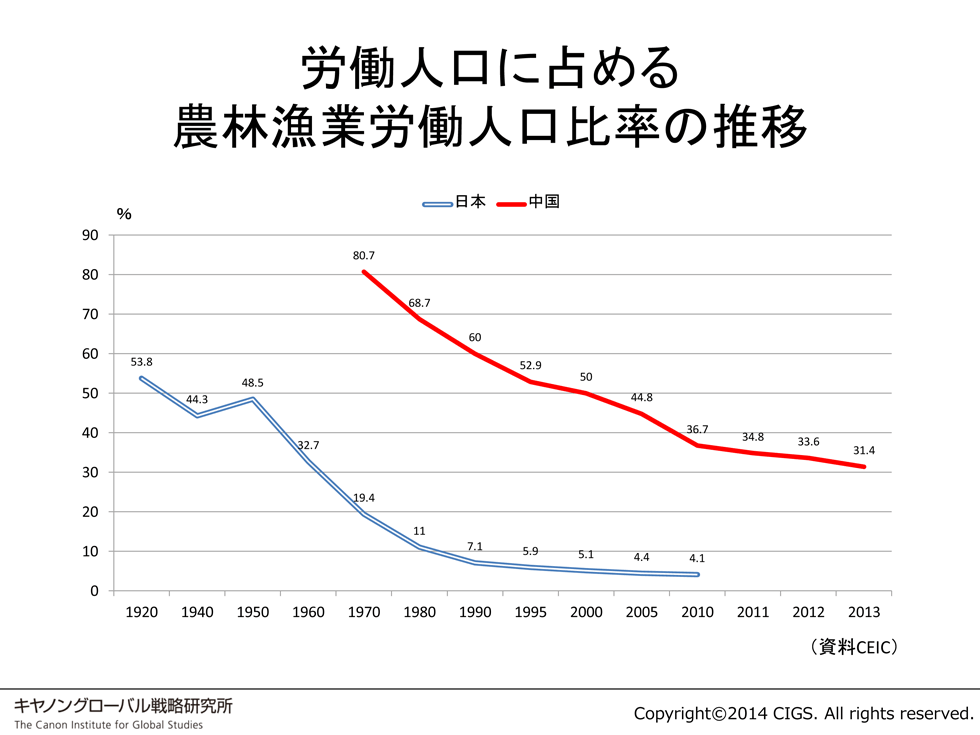

都市化につきましては、農村から都市にどんどん労働力が集まってきます。農村の農林、漁業の労働力が製造業、サービス業に移ってくるとともに、その生産性が上がります。それのみならず、都市に移住すればそこで新しく住宅建設をします。それが住宅需要につながります。

さらには、中国では農村と都市の所得格差が非常に高いですから、所得の低い農村から都市に移ってくると、生活パターンまで変わります。農村にはいまだに高校以上の学校がなく、塾もありません。それから、大きな病院がないため、大きな病気になったら都市に来るしかありません。それから、あまりレジャーも発達していませんし、レストランもあまりないのです。

こういう状況ですので、農村から都市に移ってくると、とたんに教育の出費が増え、レストランに行くようになり、レジャーも楽しむようになり、病院にも行くようになるということで、急速に消費水準は上がります。

このように、さまざまな要因によって都市化は中国の経済成長を押し上げているというのが、この大きな経済成長の背景になっています。

●経済誘発効果の高い高速鉄道建設

二つ目の要因のインフラ建設ですが、これは日本でもかつて見られた現象です。日本の高度成長期の最も経済誘発効果の高い投資は何だったかといいますと、それは公路の建設でもないし、石油化学コンビナートの建設でもなく、都市の建設でもありません。一番効いたインフラ建設とは、東海道新幹線、それから東名高速、これらが日本の高度成長の中で最も経済誘発効果が高い二つのエンジンだったと言われています。

今、この現象が、中国でも全く同じように起きつつあります。2008年8月に、北京―天津間に初めて高速鉄道が...