テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

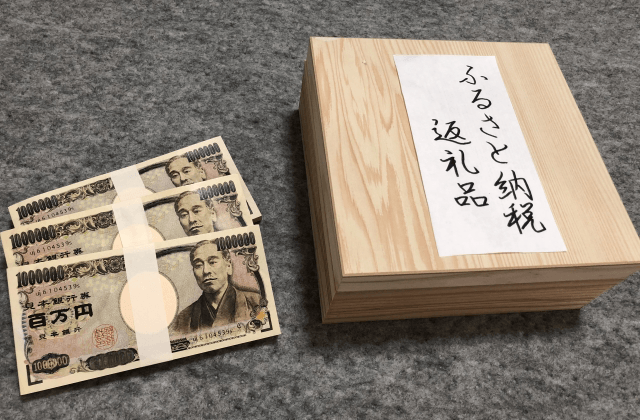

ふるさと納税は返礼品の法規制でどう変わる?

今年のふるさと納税は早めに済ませた、という方も多いかもしれません。しばらくは豪華な返礼品が話題になったふるさと納税ですが、総務省はその是正をすすめています。

2018年の4月には、自治体に対して、換金しやすい商品券などを返礼品としないことを求めるほか、返礼品の調達価格を寄付額の3割以下とする旨の通知を出しました。その後、9月には、今後の法改正で、従わない自治体をふるさと納税の対象から外すことを発表しています。改正案は来年の通常国会で提出され、来年度から適用の予定とのこと。

ここでは、ふるさと納税は今後の法規制でどのように変わるか、検証してみましょう。

つまり大きく捉えると、これまでふるさと納税の半額は自治体がふるさと納税を集めるための費用になっていたと言えます。もちろん、細かく見れば、実施自治体によって差はありますが、返礼品競争の激化によって、費用がかさむ状態になっていた一面が見える数値ではないでしょうか。

また、同じサイトで同じ返礼品を検索しても自治体で寄付金額が違う、といった混乱も生じてきています。

そうなると、今後、地場産品がない自治体はこれまでの収入が減ります。これまでであれば、地場産品のない自治体も、知恵を絞ることによって競争に参加できていたとも言えます。それが禁止されるとなると、不公平感もにじみます。また、そもそもどこまでが地場産品なのかという定義も曖昧です。また、そもそも地方税をなくすなど税金の改革から手をつけるべきだといった意見もあります。しかし、ここで私たちは不公平をどうするかと考える前に「寄付」とはどういうものか、と考えた方がいいかもしれません。

たとえば、東京都文京区は、「生活に困る子供に食べ物を届ける事業」に対する寄付を募っています。この取り組みによって、平成29年度(2017年度)は目標の4倍超となる8225万円が集まりました。また、先の北海道の地震災害に際して、被災自治体を支援する目的でのふるさと納税は、2億2千万円超もの金額に達しています。

このような実例を見てみると、私たちは「誰かの力になりたい」という気持ちを自然と抱いているように思われます。これが「寄付」という形で現れるのではないでしょうか。これまでは、返礼品がなければお金は集まらない、という発想といえるでしょう。しかし、今後は、上述したような動きの広まりによって、寄付(支払い)に対して見返りを求めるという単純なギブアンドテイクではなくなるかもしれません。つまり、その地域で本当に必要なことが何でどのように取り組み、そのためにいくら必要なのか、ということを自治体が明確にして分かりやすく発信し、それを他の地域に住む人間が応援するといった形です。これはクラウドファウンディングのような形といっていいかもしれません。

このような意味で、ふるさと納税は「寄付とはなにか」ということを考えるきっかけであり、「私たちは特定の地域を応援することができるのだ」という可能性を与えたとも言えるのではないでしょうか。

2018年の4月には、自治体に対して、換金しやすい商品券などを返礼品としないことを求めるほか、返礼品の調達価格を寄付額の3割以下とする旨の通知を出しました。その後、9月には、今後の法改正で、従わない自治体をふるさと納税の対象から外すことを発表しています。改正案は来年の通常国会で提出され、来年度から適用の予定とのこと。

ここでは、ふるさと納税は今後の法規制でどのように変わるか、検証してみましょう。

返礼品の半分は受け入れ費用?

これまでのふるさと納税の状況を少し整理してみましょう。総務省の資料によると、ふるさと納税の受入額の合計は、平成21年(2009年)には77億円でしたが、平成29年(2017年)には約3653億円。また、返礼品の調達費用は平成29年度には1406億円で、受入額の38.5%、またそれ以外の、ふるさと納税の募集や受け入れにかかる費用まで含めると、約2027億円。これは受入額の55.5%に相当します。つまり大きく捉えると、これまでふるさと納税の半額は自治体がふるさと納税を集めるための費用になっていたと言えます。もちろん、細かく見れば、実施自治体によって差はありますが、返礼品競争の激化によって、費用がかさむ状態になっていた一面が見える数値ではないでしょうか。

寄付額3割超の返礼品は大幅減

総務省の調査によると、11月1日時点で寄付額の3割を超す返礼品を送っている自治体は25市町村、地場産品以外の返礼品を扱う自治体は73市区町村です。9月の前回調査では、返礼品の割合が3割超の自治体は246、地場産品以外の返礼品を扱う自治体は190だったので、大幅に減っています。また、同じサイトで同じ返礼品を検索しても自治体で寄付金額が違う、といった混乱も生じてきています。

そうなると、今後、地場産品がない自治体はこれまでの収入が減ります。これまでであれば、地場産品のない自治体も、知恵を絞ることによって競争に参加できていたとも言えます。それが禁止されるとなると、不公平感もにじみます。また、そもそもどこまでが地場産品なのかという定義も曖昧です。また、そもそも地方税をなくすなど税金の改革から手をつけるべきだといった意見もあります。しかし、ここで私たちは不公平をどうするかと考える前に「寄付」とはどういうものか、と考えた方がいいかもしれません。

クラウドファウンディング的な「寄付」への変化

自治体によっては、これまでも、ふるさと納税をどのような目的に使うか、目的や用途をある程度選べるところもありました。こういった取り組みを一歩進めて、より現実的にその自治体が取り組む課題を明確にして寄付を集めるという手段は今後、一定の効果を生むように思われます。たとえば、東京都文京区は、「生活に困る子供に食べ物を届ける事業」に対する寄付を募っています。この取り組みによって、平成29年度(2017年度)は目標の4倍超となる8225万円が集まりました。また、先の北海道の地震災害に際して、被災自治体を支援する目的でのふるさと納税は、2億2千万円超もの金額に達しています。

このような実例を見てみると、私たちは「誰かの力になりたい」という気持ちを自然と抱いているように思われます。これが「寄付」という形で現れるのではないでしょうか。これまでは、返礼品がなければお金は集まらない、という発想といえるでしょう。しかし、今後は、上述したような動きの広まりによって、寄付(支払い)に対して見返りを求めるという単純なギブアンドテイクではなくなるかもしれません。つまり、その地域で本当に必要なことが何でどのように取り組み、そのためにいくら必要なのか、ということを自治体が明確にして分かりやすく発信し、それを他の地域に住む人間が応援するといった形です。これはクラウドファウンディングのような形といっていいかもしれません。

このような意味で、ふるさと納税は「寄付とはなにか」ということを考えるきっかけであり、「私たちは特定の地域を応援することができるのだ」という可能性を与えたとも言えるのではないでしょうか。

<参考サイト>

・総務省:ふるさと納税に係る返礼品の見直し状況についての調査結果(平成30年9月1日時点)

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/file/report20180911.pdf

・総務省:ふるさと納税に係る返礼品の見直し状況についての調査結果(平成30年9月1日時点)

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/file/report20180911.pdf

人気の講義ランキングTOP20