なぜ年を取ると頭が固くなるのか?

人間である以上誰しも年を取ることにより頭が固くなる、つまり加齢により頑固になったり柔軟な発想ができなくなったりすることは避けられないのでしょうか。

しかし、脳研究者の池谷裕二氏は「脳は経年劣化しない」と断言し、脳内科医の加藤俊徳氏も「脳は人間の中でも一番寿命が長い器官」「鍛え続ければ、脳は120歳まで生きる力を持っています」述べているように、「頭=脳」ととらえて考えてみると、「年を取る」と「頭が固くなる」を安易に結びつけることは、本質を見誤ることにつながりかねないようです。

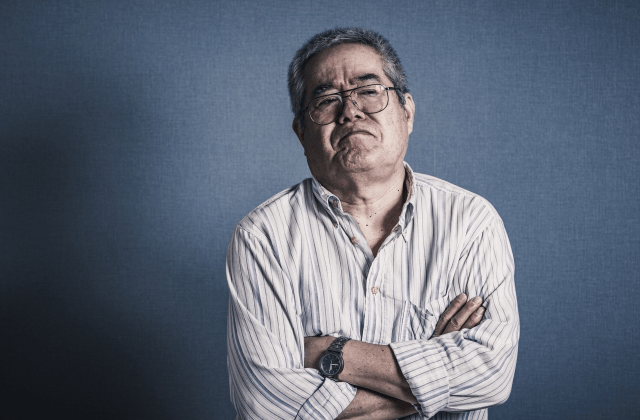

しかし残念ながら現実の年配者を見てみると、若い頃より頑固になったり柔軟な発想ができなくなったことによって、周囲の人を困惑させてしまったり、本人もやりきれない思いに悩むことになってしまったりしている場合が多々うかがえます。

そこで今回は、「年を取る」と「頭が固くなる」の因果関係について、考察してみたいと思います。

では「年を取る」と「変わるもの」はないのでしょうか。和田氏は「年を取る」と「変わるもの」を「感情」とし、以下のように説明しています。

「感情の老化とはいったいどんなことなのでしょう。実は、脳の一部である前頭葉の萎縮と密接な関係があります。私たちの脳は、部位によって役割が異なりますが、前頭葉では、自発性、意欲、切り替え、創造性、感情のコントロールなどをつかさどっています。そのため、加齢よって前頭葉が萎縮すると、“意欲がなくなる”“感情がコントロールできなくなる”“こまやかな気持ち、感情の機微がなくなる”“感動しにくくなる”“創造力がなくなる”などの症状が出てくるのです。<中略>そして、困ったことに、前頭葉の萎縮は早い人で40代から始まります」

「年を取ると融通がきかなくなったり、頑固になったりするというのはよく知られています。<中略>私は、これも前頭葉の萎縮のせいだと考えています。その理由は、軽度の“保続(ほぞく)”という現象が起きていると考えられるからです。<中略>質問が変わっても同じ答えを繰り返してしまうような現象。ある考えや答えが出たときに、そこからスイッチが切り替わらないことを“保続”といいます。前頭葉の萎縮では、ここまで極端なことにはなりませんが、それでも、落ち込んだ気分から抜け出せず、ずっと悲しいままだったり、何かに腹を立てると怒りが収まらなくなるなどは、感情の保続が起きている状態で、スイッチの切り替えができにくくなっていると考えられるでしょう」

そのうえで和田氏は、「感情の老化」を防ぐポイントとして、1)自分が楽しめることを優先的に、2)最初から求めすぎない、3)「はじめてのことにトライする、4)ちょっとリスキーなことにも挑戦してみる、5)恋する気持ちを味わってみる――を推奨し、「感情の老化」に気づいた時点で抵抗する態度をとることが大切であるとしています。

しかし、そうはいっても具体的にどうすればよいのか、なにから始めればよいのかわからないという人もいると思います。その場合、「まずは、歩いたり、走ったりして汗をかいてください。<中略>体を動かすことが思考の始まりであり、積極性の始まりと考えられるのです」と述べています。

そして、脳の使い方が単調になることを防ぐために趣味や地域などの仕事以外でもコミュニティを持つこと。「感謝」「思いやり」「謙虚」な態度を持つことによって、「傲慢になることなく人と接することで、脳はますます成長を続け」ひいては「脳をやわらかくする」ことにつながると推奨しています。

1)円熟型:自らの老いを自覚しながらも、それによって活動意欲を低下させることがないタイプ。過去の自分を後悔することなく受け入れ、未来に対しても現実的な展望を持っている。スマホのような新しい技術も興味を持って使うことができる。

2)依存型:受身的に、消極的に老いを受け入れるタイプ。後はみなにまかせて、自分はのんびりという具合に、他人に依存しながら「気楽な隠居」であることを求める。スマホのような新しい技術も、それが便利なものであることが理解できれば使うことができる。

3)装甲型:老いへの不安と恐怖から、トレーニングなどを積極的に行い、若いときの生活水準を守ろうとするタイプ。スマホのような新しい技術も、使いこなせないと恥ずかしいという心理から、受け入れようと努力する。

4)内罰型:過去の人生全体を失敗とみなし、その原因が自分にあると考え、愚痴と後悔を繰り返すタイプ。仕事に一生懸命だった反面、家族をかえりみず、現在は家族から相手にされない高齢者に多く、新しい技術にも適応しようとしない。

5)外罰型:自分の過去のみならず、老化そのものも受け入れることができず、過去を失敗とみなし、その原因を自分ではなく、環境や他者のせいとして責任転嫁するタイプ。不平や不満が多く、周囲に対しても攻撃的にあたり散らす高齢者として他者から親切をされても、それをポジティブに受け入れられない。

ライチャード氏は、老人は以上のような5つのタイプに大別され、この内のタイプ1)2)3)を適応型、タイプ4)5)を非適応型としていると、池谷氏は述べています。そして、適応型の老人になるように努力しなさいとしています。

さらに池谷氏は「10代や20代の若者には、こうした類型化はほぼ見られません。ところが中年になってくると徐々にこの傾向が現れ、中年期が終わるころまでには、どのタイプに属することになるかが、およそ確定します」と述べています。つまり、年を取るとそれまでの生き方や考え方に応じた個々人の人生の「型」がほぼ固まることが示唆されており、ひいては老後のQOLのみならず人生の成否に重大な影響を与えると考えることができます。

「人生100年時代」ともいわれる現代において、年を取っても頭や体の健康や機能を保ちつつ、さらにはよりよい老後を過ごすことは、個々人にとっても社会にとっても重要な課題となっています。自身が年を取った際のベストな状態を思い描くことから逆算して、正しい知識を取り入れ用いながら、習慣や生活、身体や健康を見直し、再構築してみてはいかがでしょうか。

しかし、脳研究者の池谷裕二氏は「脳は経年劣化しない」と断言し、脳内科医の加藤俊徳氏も「脳は人間の中でも一番寿命が長い器官」「鍛え続ければ、脳は120歳まで生きる力を持っています」述べているように、「頭=脳」ととらえて考えてみると、「年を取る」と「頭が固くなる」を安易に結びつけることは、本質を見誤ることにつながりかねないようです。

しかし残念ながら現実の年配者を見てみると、若い頃より頑固になったり柔軟な発想ができなくなったことによって、周囲の人を困惑させてしまったり、本人もやりきれない思いに悩むことになってしまったりしている場合が多々うかがえます。

そこで今回は、「年を取る」と「頭が固くなる」の因果関係について、考察してみたいと思います。

年を取ると「感情の老化」が進行する?

冒頭で脳科学の見地では加齢による脳の劣化はないとされていることを紹介しましたが、さらに精神科医の和田秀樹氏も「70代、80代なっても、いわゆる知能テストで測る知能は意外と落ちません」と述べています。では「年を取る」と「変わるもの」はないのでしょうか。和田氏は「年を取る」と「変わるもの」を「感情」とし、以下のように説明しています。

「感情の老化とはいったいどんなことなのでしょう。実は、脳の一部である前頭葉の萎縮と密接な関係があります。私たちの脳は、部位によって役割が異なりますが、前頭葉では、自発性、意欲、切り替え、創造性、感情のコントロールなどをつかさどっています。そのため、加齢よって前頭葉が萎縮すると、“意欲がなくなる”“感情がコントロールできなくなる”“こまやかな気持ち、感情の機微がなくなる”“感動しにくくなる”“創造力がなくなる”などの症状が出てくるのです。<中略>そして、困ったことに、前頭葉の萎縮は早い人で40代から始まります」

「年を取ると融通がきかなくなったり、頑固になったりするというのはよく知られています。<中略>私は、これも前頭葉の萎縮のせいだと考えています。その理由は、軽度の“保続(ほぞく)”という現象が起きていると考えられるからです。<中略>質問が変わっても同じ答えを繰り返してしまうような現象。ある考えや答えが出たときに、そこからスイッチが切り替わらないことを“保続”といいます。前頭葉の萎縮では、ここまで極端なことにはなりませんが、それでも、落ち込んだ気分から抜け出せず、ずっと悲しいままだったり、何かに腹を立てると怒りが収まらなくなるなどは、感情の保続が起きている状態で、スイッチの切り替えができにくくなっていると考えられるでしょう」

そのうえで和田氏は、「感情の老化」を防ぐポイントとして、1)自分が楽しめることを優先的に、2)最初から求めすぎない、3)「はじめてのことにトライする、4)ちょっとリスキーなことにも挑戦してみる、5)恋する気持ちを味わってみる――を推奨し、「感情の老化」に気づいた時点で抵抗する態度をとることが大切であるとしています。

年を取っても「行動」や「態度」を固定しない

他方、加藤氏は、「融通が利かない、変化を嫌う、人の意見をいぶかしがるといった性格は、脳の成長を妨げる原因となります」と、脳機能そのものの衰えではなく、態度や感情の固定化こそが脳の成長を妨げる原因≒頭を固くする要因とし、「年をとると、自分が知っていることだけで判断しようとする傾向にありますが、それではいけません。知ったかぶりをするのも御法度です。新しいことを理解する柔軟さを持ち、自由な発想で若者たちと向き合えば、その新鮮さに脳もイキイキとし始めるのです」と、示しています。しかし、そうはいっても具体的にどうすればよいのか、なにから始めればよいのかわからないという人もいると思います。その場合、「まずは、歩いたり、走ったりして汗をかいてください。<中略>体を動かすことが思考の始まりであり、積極性の始まりと考えられるのです」と述べています。

そして、脳の使い方が単調になることを防ぐために趣味や地域などの仕事以外でもコミュニティを持つこと。「感謝」「思いやり」「謙虚」な態度を持つことによって、「傲慢になることなく人と接することで、脳はますます成長を続け」ひいては「脳をやわらかくする」ことにつながると推奨しています。

年を取ると固まる個々人の「型」

最後に、池谷氏が著書の中で紹介している、アメリカの心理学者スザンヌ・ライチャード氏の「老人の5つのタイプ」を取り上げたいと思います。1)円熟型:自らの老いを自覚しながらも、それによって活動意欲を低下させることがないタイプ。過去の自分を後悔することなく受け入れ、未来に対しても現実的な展望を持っている。スマホのような新しい技術も興味を持って使うことができる。

2)依存型:受身的に、消極的に老いを受け入れるタイプ。後はみなにまかせて、自分はのんびりという具合に、他人に依存しながら「気楽な隠居」であることを求める。スマホのような新しい技術も、それが便利なものであることが理解できれば使うことができる。

3)装甲型:老いへの不安と恐怖から、トレーニングなどを積極的に行い、若いときの生活水準を守ろうとするタイプ。スマホのような新しい技術も、使いこなせないと恥ずかしいという心理から、受け入れようと努力する。

4)内罰型:過去の人生全体を失敗とみなし、その原因が自分にあると考え、愚痴と後悔を繰り返すタイプ。仕事に一生懸命だった反面、家族をかえりみず、現在は家族から相手にされない高齢者に多く、新しい技術にも適応しようとしない。

5)外罰型:自分の過去のみならず、老化そのものも受け入れることができず、過去を失敗とみなし、その原因を自分ではなく、環境や他者のせいとして責任転嫁するタイプ。不平や不満が多く、周囲に対しても攻撃的にあたり散らす高齢者として他者から親切をされても、それをポジティブに受け入れられない。

ライチャード氏は、老人は以上のような5つのタイプに大別され、この内のタイプ1)2)3)を適応型、タイプ4)5)を非適応型としていると、池谷氏は述べています。そして、適応型の老人になるように努力しなさいとしています。

さらに池谷氏は「10代や20代の若者には、こうした類型化はほぼ見られません。ところが中年になってくると徐々にこの傾向が現れ、中年期が終わるころまでには、どのタイプに属することになるかが、およそ確定します」と述べています。つまり、年を取るとそれまでの生き方や考え方に応じた個々人の人生の「型」がほぼ固まることが示唆されており、ひいては老後のQOLのみならず人生の成否に重大な影響を与えると考えることができます。

「人生100年時代」ともいわれる現代において、年を取っても頭や体の健康や機能を保ちつつ、さらにはよりよい老後を過ごすことは、個々人にとっても社会にとっても重要な課題となっています。自身が年を取った際のベストな状態を思い描くことから逆算して、正しい知識を取り入れ用いながら、習慣や生活、身体や健康を見直し、再構築してみてはいかがでしょうか。

<参考文献>

・『年をとるほど賢くなる「脳」の習慣』(バーバラ・ストローチ著、池谷裕二監修・解説、浅野義輝訳、日本実業出版社)

・『記憶力を鍛える方法』(加藤俊徳著、PHP文庫)

・「「感情の老化」を防げば体も脳も若々しくキープできます」『婦人公論』(2017年2月14日号、和田秀樹著、中央公論新社)

・『「感情の老化」を防ぐ本』(和田秀樹著、朝日新聞出版)

・「人生100年時代」『現代用語の基礎知識2019』(自由国民社)

・『年をとるほど賢くなる「脳」の習慣』(バーバラ・ストローチ著、池谷裕二監修・解説、浅野義輝訳、日本実業出版社)

・『記憶力を鍛える方法』(加藤俊徳著、PHP文庫)

・「「感情の老化」を防げば体も脳も若々しくキープできます」『婦人公論』(2017年2月14日号、和田秀樹著、中央公論新社)

・『「感情の老化」を防ぐ本』(和田秀樹著、朝日新聞出版)

・「人生100年時代」『現代用語の基礎知識2019』(自由国民社)

人気の講義ランキングTOP20

適者生存ではない…進化論とスペンサーの社会進化論は別物

長谷川眞理子