テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

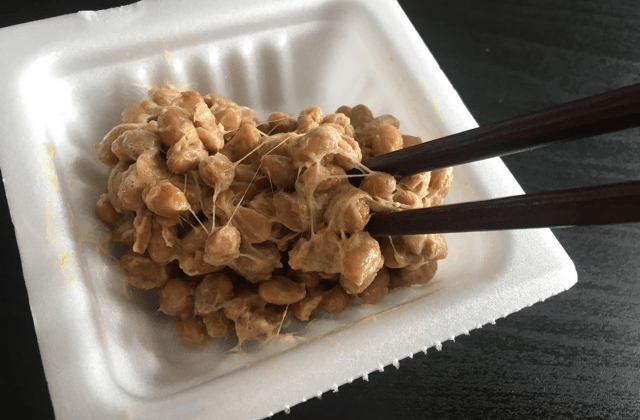

納豆を毎日食べる人ほど死亡リスクが低い?

納豆1日1パックで死亡率が下がる?

2020年1月、国立がん研究センターの研究チームが、大豆食品・発酵性大豆食品摂取量とその後の死亡リスクとの関連についての調査結果を医学専門雑誌ブリティッシュ・メディカル・ジャーナル(BMJ)に発表しました。この研究は、1990年と1993年にチームが選定した地域に住んでいた40~69歳の男女のうち、研究開始から5年後に実施した食事調査票に回答したうえ、がん・循環器疾患に罹患していなかった約9万人が対象。この人たちをさらに2012年まで追跡調査した結果、「納豆を1日1パック食べる人は死亡率が10%下がる」ことがわかりました。

この研究結果をもう少し詳しく見てみましょう。チームはまず、食事調査票の回答を参考に大豆食品・発酵性大豆食品の摂取量を計算して、対象者を5グループに分類。その後、平均およそ15年間にわたって追跡調査を行い、死亡との関連を男女別に割り出しました。このうち、発酵性大豆食品の摂取量が最も多いグループは、最も少ないグループと比較して男女ともに死亡率が約10%低かったのです。

発酵性大豆食品の摂取量が最も多いグループが1日に食べていた量は約50グラムで、これは納豆1パック程度に相当します。このため、「納豆を1日1パック食べる人は死亡率が10%下がる」といえるのですね。

ポイントは“発酵食品”であること

大豆にはたんぱく質や食物繊維のほか、抗酸化作用や美肌効果があるといわれるイソフラボンなどが含まれるため、「健康によさそう」と関心をお持ちの方も多いのではないでしょうか。実際、この研究チームの以前の研究結果ですでに、エネルギー全体に占める植物性たんぱく質の割合が多いほど総死亡および循環器疾患死亡リスクが低いことがわかっています。そして今回の研究ではさらに一歩踏み込み、すべての大豆食品の摂取量とともにその中から発酵性大豆食品の摂取量を抽出して統計を出しました。この結果、すべての大豆食品の摂取量からは死亡リスクとの関連が見られませんでしたが、“発酵した”大豆食品の摂取量からは多いほど死亡リスクが下がるという傾向が認められたのです。

具体的には、発酵食品ではない豆腐の摂取量からは男女ともに死亡リスクとの関連が見られませんでしたが、発酵食品である納豆と味噌の摂取量からは特に女性に死亡リスクの低下傾向が認められました。また、どの大豆食品の摂取量からもがん死亡リスクとの関連は見られませんでしたが、納豆の摂取量が多いほど男女ともに循環器疾患死亡リスクが下がるという傾向が認められました。

この結果について研究チームは、加工の過程で本来の栄養価が失われにくいという発酵性大豆食品の特徴が影響したのではないかと推測しています。

実はこんなものも発酵食品

さらに、たとえば納豆なら大豆が納豆菌によって発酵するときに生成される酵素ナットウキナーゼに血液サラサラ効果があると指摘されているように、発酵食品にはカビ・酵母菌・細菌などの微生物の作用がプラスされるので、いっそう健康によい影響を与えると考えられています。日本は年間を通じて微生物が活動しやすい気温や湿度などの環境が整っているため、うまく微生物の作用をコントロールした発酵食品がたくさん生み出されてきました。納豆・味噌のほかにも、酢や醤油のような調味料や日本酒などがあげられます。

先ほどの研究では発酵性大豆食品とがん死亡リスクとの関連が見られませんでしたが、別の研究では味噌が消化器官系がんの発症リスクを下げるという結果も出ています。これは味噌に乳酸菌や酵母、発酵の過程で生成されるメラノイジンなどが含まれており、これらの細菌や物質が腸内で善玉菌を増やし、悪玉菌を倒して免疫力を向上させるためと考えられています。

もちろん、世界にも発酵食品はたくさんあります。有名どころのヨーロッパのチーズや韓国のキムチのほかにも、フィリピン発のナタデココは、ココナツにナタ菌という細菌を加えて発酵させたスイーツ。中華料理でよく見かけるシナチクはタケノコの仲間、ザーサイはカラシ菜の仲間を乳酸菌で発酵させた漬物というように、意外と身近な存在なのです。毎日の生活においしく発酵食品を取り入れて、健康に役立ててくださいね。

<参考サイト>

・朝日新聞デジタル 納豆1日1パック、死亡率10%減 9万人を追跡調査

https://www.asahi.com/articles/ASN1Z33P9N1XULBJ01V.html

・国立がん研究センター 大豆食品、発酵性大豆食品の摂取量と死亡リスクの関連

https://epi.ncc.go.jp/jphc/outcome/8438.html

・わかさ生活 メラノイジン

http://www.wakasanohimitsu.jp/sp480/seibun/melanoidin/

・朝日新聞デジタル 納豆1日1パック、死亡率10%減 9万人を追跡調査

https://www.asahi.com/articles/ASN1Z33P9N1XULBJ01V.html

・国立がん研究センター 大豆食品、発酵性大豆食品の摂取量と死亡リスクの関連

https://epi.ncc.go.jp/jphc/outcome/8438.html

・わかさ生活 メラノイジン

http://www.wakasanohimitsu.jp/sp480/seibun/melanoidin/

人気の講義ランキングTOP20

ソニー流「人材の活かし方」「多角化経営の秘密」を学ぶ

テンミニッツ・アカデミー編集部