テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

「宇宙ごみ」はどうやって回収するのか?

宇宙にはごみが漂っている?

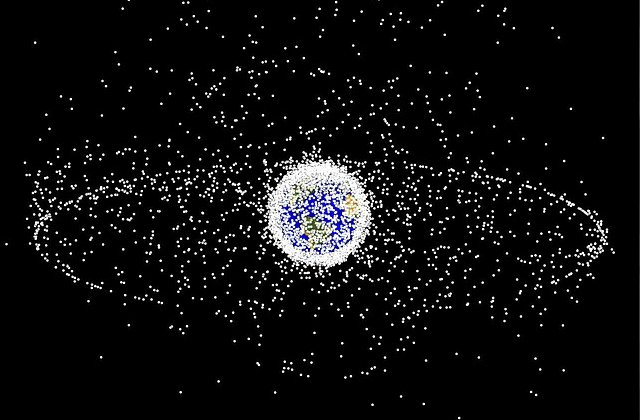

果てしなく広がる宇宙にはロマンがいっぱいですよね。子どもの頃、宇宙飛行士になりたいと夢見た方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし近年は、あまりロマンチックともいっていられない問題が深刻になっています。それは、「スペースデブリ」と呼ばれるもの。日本語では「宇宙ごみ」といわれています。ごみ問題は地球上だけの問題ではなくなっているのです。宇宙ごみは、人工衛星などが周回するための「衛星軌道」に残された不要な物体です。具体的には、役割を終えたり故障したりした人工衛星、切り離されたロケットの上段、剥離した塗料のかけらなどがあり、なかでも最も多いものが、人工衛星の爆発や宇宙ごみ同士の衝突などで発生した細かい金属片です。現在、宇宙で周回している人工衛星は約1400基ですが、宇宙ごみは10cm以上のものだけでも約2万個も見つかっています。より小さいものを含めると1億個を超えるのではないかともいわれており、かなりたくさんあることがわかります。

そうはいっても、宇宙ごみは腐るものではないし、地球上のように悪臭問題が発生するわけでもありません。「見た目は悪いかもしれないけど、放っておいても大丈夫なのでは?」とも思いますよね。しかし、宇宙ごみには宇宙空間ならではの、放置できない危険性があるのです。

宇宙ごみはなぜ危険なのか

宇宙空間というと、すべてがふわふわ漂っている無重力のイメージがあるかもしれません。しかし実際の宇宙ごみは、地球の重力に引き寄せられる一方、遠心力もはたらくため、両者の力が釣り合った状態で同じ軌道上をぐるぐる周回します。しかもそのスピードは、秒速7km以上もの高速に達するのです。警察官などが所持しているハンドガンの弾丸は秒速約0.4km、狙撃に使用するライフル銃の弾丸でも秒速約1kmですから、宇宙ごみの移動速度は目にも止まらないといえるでしょう。このため、同じ軌道上を周回している人工衛星などに宇宙ごみが衝突すると、たとえ小さな破片でも銃で撃たれたときよりも大きなダメージを与えてしまいます。実際、2009年にはアメリカの通信衛星・イリジウムがロシアの使用済み人工衛星と衝突して壊れてしまったり、2013年にはエクアドルの小型衛星・NEE-01 Pegasoが旧ソ連のロケットの破片と衝突して通信できなくなったりなどの事故が相次いでいます。昨年に国際宇宙ステーション(ISS)が宇宙ごみを回避するために行った「回避マヌーバ」は3回もありました。このうち、9月に問題となった宇宙ごみは日本が打ち上げたH-2Aロケットの破片の可能性があり、日本とも無関係ではありません。

しかも各国が宇宙開発に力を入れている近年では、ロケットや人工衛星の打ち上げが活発になっており、これにともなって宇宙ごみも急速に増加しています。

宇宙ごみへの対策にはどんなものがある?

もちろん、世界もこの状況を傍観しているわけではありません。現在では、国際連合宇宙平和利用委員会が発表した「スペースデブリ低減のためのガイドライン」をもとに、宇宙開発を行う国が増えています。ガイドラインは7条あり、内容の要約は以下のようなもの。1・正常な運用中にスペースデブリを放出しないか、最小限にする

2・運用中の破砕を避ける設計をするか、廃棄などの適切な処理ができるよう考慮する

3・軌道設計では偶発的な衝突の確率を最小限にする

4・意図的な破壊活動や危険活動をしない

5・ミッション終了後の残留燃料による破砕を最小限にする

6・低軌道領域(地球にごく近い軌道領域)を通るロケットなどは、ミッション終了後に軌道から除去するか、軌道に25年以上留まらないよう廃棄する

7・静止軌道領域(地球から離れた軌道領域)を通るロケットなどは、ミッション終了後に軌道から除去するか、軌道に25年以上留まらないよう廃棄する

このガイドラインに法的な罰則などはありませんが、多くの国や企業が宇宙ごみ問題を真剣に受け止め、これ以上深刻化させないための指針にしているのです。

このような宇宙ごみを“増やさない”取り組みとともに、“減らす”取り組みも進められています。日本に本社があるアストロスケールでは、宇宙ごみを回収するための磁力を持たせたドッキングプレートを考案し、世界初の宇宙ごみ回収用人工衛星・エルサDによる実証実験を開始しています。アストロスケールの最終的な目標は、このドッキングプレートをすべての宇宙船に搭載し、低コストで効率的な宇宙ごみ回収を実現することです。

宇宙ごみは大きさもかたちもさまざまなので、まだまだ効率的な除去が難しい状況です。しかし、ヨーロッパの宇宙研究機関である欧州宇宙機関(ESA)や、イギリスなどでも宇宙ごみ回収の研究開発が続いており、これから解決に向かうことが期待されています。

<参考サイト>

・Esquire 宇宙に漂う「宇宙ゴミ」による衝突の危険性。今後どのように対処すべきか?

https://www.esquire.com/jp/news/a35932793/risks-of-space-junk-collision-20210329/

・宙畑 深刻化する「宇宙ごみ」問題~スペースデブリの現状と今後の対策~

https://sorabatake.jp/15865/

・Esquire 宇宙に漂う「宇宙ゴミ」による衝突の危険性。今後どのように対処すべきか?

https://www.esquire.com/jp/news/a35932793/risks-of-space-junk-collision-20210329/

・宙畑 深刻化する「宇宙ごみ」問題~スペースデブリの現状と今後の対策~

https://sorabatake.jp/15865/

人気の講義ランキングTOP20

ソニー流「人材の活かし方」「多角化経営の秘密」を学ぶ

テンミニッツ・アカデミー編集部