テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

運転免許証、12桁の番号の秘密

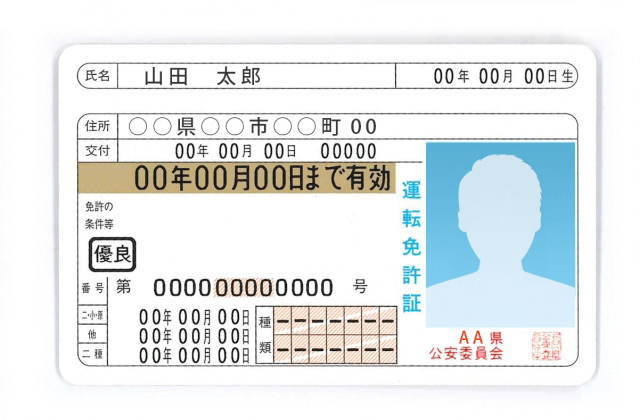

運転免許証には顔写真をはじめ、住所氏名、生年月日などさまざまな個人情報が入っています。いわば個人情報が集積されたものなのですが、よく見ると中央やや下に12桁の番号が記載されています。数字を見ただけでは意味がわからないので、気にしていないという人も多いのではないでしょうか。しかし、実はここの数字にも意味があるのです。左から順番にその読み解いてみましょう。

【一番左の2桁】

まず一番左の数字は2桁セットで「都道府県」を意味しています。都道府県公安委員会にはそれぞれ番号が振られており、最初に運転免許証を受けた都道府県の番号がここに記載されています。ただし北海道のみ各方面の公安委員会ごとに番号が異なります。この数字は引っ越しても変わりません。都道府県の番号は大まかに以下の通りです。

北海道 10番から14番

東北 20番から25番

東京 30番

東京以外の関東甲信越と静岡 40番から49番

北陸・中部 50番から55番

関西 60番から65番

中国 70番から74番

四国 80番から83番

九州沖縄 90番から97番

例えば30から始まっている人は東京で初めて免許を取得したことになります。ちなみに海外の免許から国内の免許に切り替えた人は、切り替えを行った都道府県の公安委員会の番号になるようです。

【3桁目と4桁目の2桁】

次の3桁目と4桁目も2つでセットです。これは最初に運転免許証の交付を受けた西暦の下2桁。たとえば1995年に初めて交付を受けたとすれば「95」、2003年であれば「03」となっています。

【5桁目から10桁目の6桁】

ここの数字は警察庁の資料では「交付番号」と記載され、「交付年ごとの一連番号を表示する6桁の数字」と説明されています。各都道府県公安委員会が管理するための管理番号ということのようです。重複しない番号が割り当てられていて、各都道府県によっても基準が異なるようです。都市伝説としては「学科試験の点数」ではないかといった憶測もありますが、これはデマです。ちなみに背景に5桁目から8桁目までは背景に赤い網掛けがされていますが、これも特別な意味はなく、単に数字をみやすくするためのようです。

【11桁目の1桁】

この数字は「チェックデジット」と呼ばれる、入力ミスを確認するための検証用の数字だそうです。他のさまざまな番号(クレジットカードやバーコードなど)でもこの仕組みが使われています。

【左から12桁目(最後)の1桁】

ここは再交付回数を意味しています。紛失や盗難といった事態により免許証が手元にない状態で再交付を受けた際にカウントされていきます。ちなみに10回繰り返すと1に戻ります。ただし、破損や汚れといった手元に免許証がある状態での再交付の場合、数字は変わりません。

【交付年月日の右横にある5桁】

ちなみに交付年月日の右側にある5桁の数字は、交付日ごとに割り当てられる「照会番号」と言われるもの。ルールは各公安委員会ごとに異なるようです。

身分証明書としてもよく使われる免許証ですが、一見してわからない部分にも情報が記録されていました。ちなみに神奈川県交通安全協会によると、運転免許証は「公文書」とのこと。もし「偽造・変造・不実記載」といった事実があった場合、文書偽造罪、道路交通法違反に問われる可能性があるとのこと。また裏面の備考欄などへのちょっと落書きでも「文書等毀棄罪」に問われたりすることもあるそうです。気をつけましょう。

【一番左の2桁】

まず一番左の数字は2桁セットで「都道府県」を意味しています。都道府県公安委員会にはそれぞれ番号が振られており、最初に運転免許証を受けた都道府県の番号がここに記載されています。ただし北海道のみ各方面の公安委員会ごとに番号が異なります。この数字は引っ越しても変わりません。都道府県の番号は大まかに以下の通りです。

北海道 10番から14番

東北 20番から25番

東京 30番

東京以外の関東甲信越と静岡 40番から49番

北陸・中部 50番から55番

関西 60番から65番

中国 70番から74番

四国 80番から83番

九州沖縄 90番から97番

例えば30から始まっている人は東京で初めて免許を取得したことになります。ちなみに海外の免許から国内の免許に切り替えた人は、切り替えを行った都道府県の公安委員会の番号になるようです。

【3桁目と4桁目の2桁】

次の3桁目と4桁目も2つでセットです。これは最初に運転免許証の交付を受けた西暦の下2桁。たとえば1995年に初めて交付を受けたとすれば「95」、2003年であれば「03」となっています。

【5桁目から10桁目の6桁】

ここの数字は警察庁の資料では「交付番号」と記載され、「交付年ごとの一連番号を表示する6桁の数字」と説明されています。各都道府県公安委員会が管理するための管理番号ということのようです。重複しない番号が割り当てられていて、各都道府県によっても基準が異なるようです。都市伝説としては「学科試験の点数」ではないかといった憶測もありますが、これはデマです。ちなみに背景に5桁目から8桁目までは背景に赤い網掛けがされていますが、これも特別な意味はなく、単に数字をみやすくするためのようです。

【11桁目の1桁】

この数字は「チェックデジット」と呼ばれる、入力ミスを確認するための検証用の数字だそうです。他のさまざまな番号(クレジットカードやバーコードなど)でもこの仕組みが使われています。

【左から12桁目(最後)の1桁】

ここは再交付回数を意味しています。紛失や盗難といった事態により免許証が手元にない状態で再交付を受けた際にカウントされていきます。ちなみに10回繰り返すと1に戻ります。ただし、破損や汚れといった手元に免許証がある状態での再交付の場合、数字は変わりません。

【交付年月日の右横にある5桁】

ちなみに交付年月日の右側にある5桁の数字は、交付日ごとに割り当てられる「照会番号」と言われるもの。ルールは各公安委員会ごとに異なるようです。

身分証明書としてもよく使われる免許証ですが、一見してわからない部分にも情報が記録されていました。ちなみに神奈川県交通安全協会によると、運転免許証は「公文書」とのこと。もし「偽造・変造・不実記載」といった事実があった場合、文書偽造罪、道路交通法違反に問われる可能性があるとのこと。また裏面の備考欄などへのちょっと落書きでも「文書等毀棄罪」に問われたりすることもあるそうです。気をつけましょう。

<参考サイト>

運転免許証の番号の形式及び内容について|警察庁

https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/menkyo/menkyo19810910.pdf

運転免許更新に関するQ&A-20|公益財団法人 神奈川県交通安全協会

https://k-manner.or.jp/koueki2/menkyo-qa/menkyo-qa20

運転免許証の番号の形式及び内容について|警察庁

https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/menkyo/menkyo19810910.pdf

運転免許更新に関するQ&A-20|公益財団法人 神奈川県交通安全協会

https://k-manner.or.jp/koueki2/menkyo-qa/menkyo-qa20

人気の講義ランキングTOP20

実は生物の「進化」とは「物事が良くなる」ことではない

長谷川眞理子