テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

車のペダル、「踏み間違い」はなぜ起きる?

交通事故ニュースでよく聞かれるのは、高齢者ドライバーによる「車のペダルの踏み間違い」というケース。母娘を死亡させた池袋の暴走事故から、コンビニなどの駐車場で店舗に乗り入れてしまうなど、車を止めたいのにアクセルを踏んで加速してしまうというブレーキとアクセルの誤操作は、高齢者だけの問題ではなく、若年層の初心者ドライバーでも数多く発生しています。

では、どのような状況でアクセル・ブレーキの踏み間違い事故が起こりやすいか、交通事故例調査データを参照すると、「あわててしまった」「パニックに陥った」が最も多く、加齢による判断ミスなど運転に支障があったと判断される「高齢」や「乗り慣れない車」といった要因が続きます。

想定外の危険に遭遇すると、ドライバーは、あわてたりパニックに陥ったりしてしまうことで意識がペダル操作に向かず、踏み間違いが起こるのではないかと考えることができます。パニック時にはブレーキペダルを踏んでいると思い込んでいることから、車が止まらないとさらにあせって、アクセルペダルを踏みこんでしまい、結果、重大な事故につながるようです。

また、全体的な事故において多重衝突が8%に留まるのに対して、ペダルの踏み間違いというケースにおいては、死亡重傷事故で37%、死傷事故で29%と、かなり高い比率で多重衝突事故になっています。

歩行者としては、コンビニなど駐車しようと動かしている車には特に注意して、動いている方向にははいらないように注意したいものです。

アクセル・ブレーキの踏み間違いが起きる原因

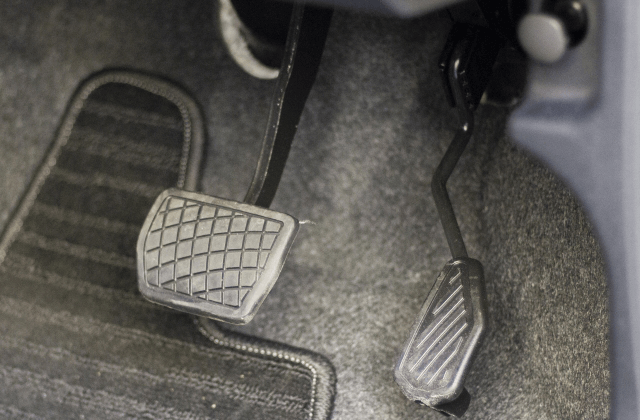

自動車のAT車(オートマチック)の場合、アクセルとブレーキ、それぞれ2つのペダルが並んで配置されています。そして、右足だけでアクセルとブレーキそれぞれのペダルを交互に踏み替えながら、駆動と停止の操作することが一般的です。それぞれ「踏み込む」という同じ動作で操作するペダルが並んでいるため、踏み間違える可能性は年齢を問わずどなたでもありえるといってよいでしょう。では、どのような状況でアクセル・ブレーキの踏み間違い事故が起こりやすいか、交通事故例調査データを参照すると、「あわててしまった」「パニックに陥った」が最も多く、加齢による判断ミスなど運転に支障があったと判断される「高齢」や「乗り慣れない車」といった要因が続きます。

想定外の危険に遭遇すると、ドライバーは、あわてたりパニックに陥ったりしてしまうことで意識がペダル操作に向かず、踏み間違いが起こるのではないかと考えることができます。パニック時にはブレーキペダルを踏んでいると思い込んでいることから、車が止まらないとさらにあせって、アクセルペダルを踏みこんでしまい、結果、重大な事故につながるようです。

踏み間違いが起きやすいシチュエーション

ペダルの踏み間違いによる事故データを分析すると、車両相互と車両単独事故においては、直進中が最も多く、次に発進時というシチュエーションになります。人対車両事故においても、直進中・発射時が最も多いのですが、後退と右折中が比較的多く発生しています。また、全体的な事故において多重衝突が8%に留まるのに対して、ペダルの踏み間違いというケースにおいては、死亡重傷事故で37%、死傷事故で29%と、かなり高い比率で多重衝突事故になっています。

踏み間違い事故を防ぐには

ドライバーとしては、アクセルペダルからブレーキペダルへ踏み換えるような操作を心がけてください。人によっては、かかとをつけたまま足先だけでペダルを動かして操作するクセがついているようです。ペダルの隅に引っ掛けるように踏んでいたりすると、ペダルから足が滑って踏み間違える危険性が高まります。特にブレーキをかけるときは、かかとを床から離して、アクセルペダルからブレーキペダルへ踏みかえる習慣をつけましょう。また、パニックになると、足を乗せていたペダルを踏み込む傾向があるので、カーブや渋滞中、後進時などは、基本ブレーキペダルに足をおいた状態で慎重に操作するように心がけてください。歩行者としては、コンビニなど駐車しようと動かしている車には特に注意して、動いている方向にははいらないように注意したいものです。

<参考サイト>

・イタルダインフォメーション:ペダル踏み間違いによる事故

https://www.itarda.or.jp/contents/9350/info139.pdf

・イタルダインフォメーション:ペダル踏み間違いによる事故

https://www.itarda.or.jp/contents/9350/info139.pdf

人気の講義ランキングTOP20

2025年のテンミニッツ・アカデミーを振り返る

テンミニッツ・アカデミー編集部