テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

人は気温何度まで耐えられるのか

1985年に地球温暖化の問題がフィラハ会議で議論されてより世界各国で対策が取り組まれてきました。それでも各地で異常気象は続き、毎年のように熱波と寒波に見舞われ続けています。一昔前には「もったいない」と控え気味に稼働されてきたクーラーは、今ではどこの家庭でもフル回転、電力量危機にあってもつけておくようにと政府から勧められる時代です。

そんな最中、人間はどれくらいの気温でまでならば安全に活動ができるのかという限界の温度が、従来考えられていた数値を大幅に下回るという研究結果が報告されたことをご紹介します。

ご存知の通り、人間は哺乳類、恒温動物なので外気温が変化しても体温を一定に保ち、多少の暑さ寒さには耐えられるようになっています。基本的な体温は皮膚温度で34℃から36℃、体内では37℃前後です。この水準を保てなくなると生命に危機が及んできます。今回発表された「人間が耐えられる温度」とは「人間が一定の体温を維持できる温度」という数値です。

従来、人間が体温調節をして活動できる最高温度は湿球温度で35℃と唱えられていました。

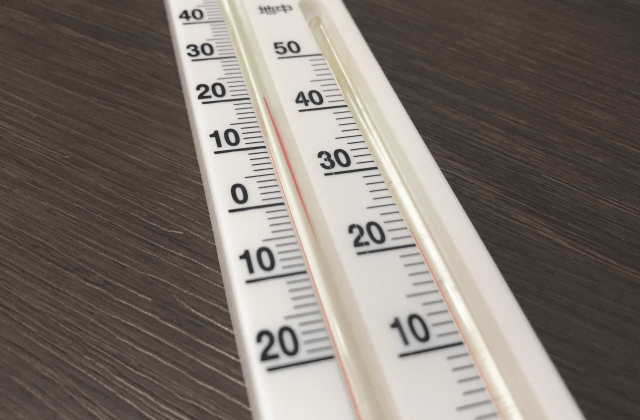

「湿球温度」とは温度計の球部を湿らせたガーゼで包んだ状態で測定される温度です。平常時であれば気化熱によって、普通の温度計よりも低い数値を示しますが、空気中に水蒸気が飽和していると温度計と同じ数値になります。

この湿球温度で35℃(湿度100%で35℃、湿度50%で46℃)になりますと人体にはかなりの負荷がかかり、健康的な若者であっても数時間で死に至ると言われていました。

しかし「湿球温度35℃」とは論理上の数値であり、実際に検証されていませんでした。そこでペンシルベニア大学の研究チームが計測を試みたところ、人間が体温調節機能を維持できる湿球温度は35℃を大幅に下回るという結果に至りました。健康的な若者であっても、実際に体温調節の保てる湿球温度は30℃から31℃、ましてや高齢の方になると体温調節機能も衰えており、限界値はさらに低くなると予想されます。

なるほど、ひどく暑くてジメジメした不快指数の高い時に気をつければ良いということか、と思ってしまいそうな報告ですが、この《湿球温度30℃~31℃》はあくまでも湿度の高い気候において意味がある数値だと研究チームからは付け加えられています。

仮にかなり乾燥していたとしても危険なくらい高温の環境では、《湿球温度25℃~28℃》が臨界点になるそうです。発汗して身体を冷まそうとしても、体熱の上昇が冷却作用に勝ってしまい、体温コントロールが適わなくなってしまうのです。

また、体内の温度が35℃以下になりますといわゆる低体温症となり、こちらも命が危険な領域に入ります。呼吸や脈が早くなり、皮膚が青くなるなどの症状が出てきます。28℃から32℃になると意識障害が発生し、呼吸や脈が弱くなり、28℃未満に陥ると昏睡、無呼吸、心停止と、死に至ります。

今回の研究報告は、地球上のすべての環境下で人間が耐えられる限界を示した唯一絶対の数値ではないとも付け加えられていました。あくまでひとつの目安として参照していただき、酷暑への備えとしていただければ幸いです。

そんな最中、人間はどれくらいの気温でまでならば安全に活動ができるのかという限界の温度が、従来考えられていた数値を大幅に下回るという研究結果が報告されたことをご紹介します。

定説では《湿球温度35℃》、研究結果では《湿球温度30℃~31℃》

2022年3月、ペンシルベニア大学から人間が耐えられる温度は、従来思われていたものよりも低いという研究結果が発表されました。ご存知の通り、人間は哺乳類、恒温動物なので外気温が変化しても体温を一定に保ち、多少の暑さ寒さには耐えられるようになっています。基本的な体温は皮膚温度で34℃から36℃、体内では37℃前後です。この水準を保てなくなると生命に危機が及んできます。今回発表された「人間が耐えられる温度」とは「人間が一定の体温を維持できる温度」という数値です。

従来、人間が体温調節をして活動できる最高温度は湿球温度で35℃と唱えられていました。

「湿球温度」とは温度計の球部を湿らせたガーゼで包んだ状態で測定される温度です。平常時であれば気化熱によって、普通の温度計よりも低い数値を示しますが、空気中に水蒸気が飽和していると温度計と同じ数値になります。

この湿球温度で35℃(湿度100%で35℃、湿度50%で46℃)になりますと人体にはかなりの負荷がかかり、健康的な若者であっても数時間で死に至ると言われていました。

しかし「湿球温度35℃」とは論理上の数値であり、実際に検証されていませんでした。そこでペンシルベニア大学の研究チームが計測を試みたところ、人間が体温調節機能を維持できる湿球温度は35℃を大幅に下回るという結果に至りました。健康的な若者であっても、実際に体温調節の保てる湿球温度は30℃から31℃、ましてや高齢の方になると体温調節機能も衰えており、限界値はさらに低くなると予想されます。

湿度が高くなければ大丈夫?

人間は汗をかき蒸発させることによって体外に熱を放出しています。ところが湿度が75%以上ある状態では発汗作用を効果的に機能させることができなくなってしまうのです。湿度が飽和状態になっているため、汗の蒸発が妨げられてしまうどころか、外気の熱が皮膚を通して体内に入ってきてしまいます。その結果、体内に熱が溜まる一方になり、いわゆる熱中症が引き起こされます。なるほど、ひどく暑くてジメジメした不快指数の高い時に気をつければ良いということか、と思ってしまいそうな報告ですが、この《湿球温度30℃~31℃》はあくまでも湿度の高い気候において意味がある数値だと研究チームからは付け加えられています。

仮にかなり乾燥していたとしても危険なくらい高温の環境では、《湿球温度25℃~28℃》が臨界点になるそうです。発汗して身体を冷まそうとしても、体熱の上昇が冷却作用に勝ってしまい、体温コントロールが適わなくなってしまうのです。

人間の体温の上限下限は何℃まで?

過酷な気候条件下や細菌感染などによる発熱に耐えうる人間の体温の上限は44℃~45℃と唱えられています。体温が42℃を超えてしまうと細胞がダメージを受け始め、45℃を上回ると酵素などのタンパク質が非可逆的に変性し、50℃ともなれば全身の細胞が死滅してしまいます。また、体内の温度が35℃以下になりますといわゆる低体温症となり、こちらも命が危険な領域に入ります。呼吸や脈が早くなり、皮膚が青くなるなどの症状が出てきます。28℃から32℃になると意識障害が発生し、呼吸や脈が弱くなり、28℃未満に陥ると昏睡、無呼吸、心停止と、死に至ります。

今回の研究報告は、地球上のすべての環境下で人間が耐えられる限界を示した唯一絶対の数値ではないとも付け加えられていました。あくまでひとつの目安として参照していただき、酷暑への備えとしていただければ幸いです。

<参考サイト・参考文献>

・《Evaluating the 35°C wet-bulb temperature adaptability threshold for young, healthy subjects (PSU HEAT Project)》 american physiological society

https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/japplphysiol.00738.2021

・《体温13.7℃からの蘇生、127℃に20分間耐える…人間と温度の奇妙な関係》

Kodansha Bluebacks

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/80411?imp=0

・《【理科】乾球温度計と湿球温度計の違い》ベネッセ教育情報サイト

https://hiroba.benesse.ne.jp/faq/show/457?category_id=1153&site_domain=manabi

・『NHKきょうの健康 命を守る、救える!応急手当イラスト図解事典』

・『Newton 体と体質の化学 増補第2版』

・《Evaluating the 35°C wet-bulb temperature adaptability threshold for young, healthy subjects (PSU HEAT Project)》 american physiological society

https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/japplphysiol.00738.2021

・《体温13.7℃からの蘇生、127℃に20分間耐える…人間と温度の奇妙な関係》

Kodansha Bluebacks

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/80411?imp=0

・《【理科】乾球温度計と湿球温度計の違い》ベネッセ教育情報サイト

https://hiroba.benesse.ne.jp/faq/show/457?category_id=1153&site_domain=manabi

・『NHKきょうの健康 命を守る、救える!応急手当イラスト図解事典』

・『Newton 体と体質の化学 増補第2版』

人気の講義ランキングTOP20