科学で証明できていない宇宙の謎4選

人類は有史以来、空に登る太陽と月を眺め、夜は満点に散らばる星空を観察することで、季節や暦を読み解いて来ました。そして、空の向こうに何があり、自分たちはいったいどんな世界に生を受けたのかを知ろうとしたのです。

星を読み解く技術は何千年と受け継がれ、やがて「宇宙」という壮大な世界の存在を知ることになります。わたしたちの住む地球は、太陽という恒星の引力によって公転する1つの惑星に過ぎず、その太陽もまた、天の河銀河という、巨大な星の集合体に属している、数多の恒星の1つに過ぎません。

宇宙はどこまで広がっているのか、その果てはどうなっているのか、全体の形、そのはじまり──今なお世界中の天文学者たちが無限とも呼べる世界に挑み続けています。しかし、宇宙について解明しているのは全体の5%にも満たず、〝ほとんど何もわかっていない〟と言われるほど、未だに未知の存在なのです。

今回はそんな宇宙の謎の一部をご紹介していきます。

この10年の研究でわかったことは、宇宙の3割はダークマターという光と反応しない物質で占められており、残りの大半はダークエネルギーという未知のエネルギーで満たされているということでした。ダークマターは重力を介して物質と相互干渉できると考えられているものの、その正体は宇宙全体の巨大な謎として扱われており、これが解明できればノーベル賞受賞どころか、この世界の真理に一歩近づけるといっても過言でもないのです。

見ることも観測することもできない存在が、宇宙空間に満ちているとわかっているのかというと、観測されている宇宙には、一部に万有引力の法則にそぐわない事象が見られるのです。万有引力の法則は、この世界の揺るがない法則であり、これが崩壊してしまうとこの宇宙も、星々も、そしてわたしたち人も、その形を保つことさえできなくなると言われています。そのため、この法則が崩れている場所があるとしたら、そこには何か別の力が働いていることになります。それがダークマターとダークエネルギーだと考えられているのです。

こうした疑問は、天文学者ならずとも多くの人が考えたことがあるかもしれません。なかでも、「似たような異なる宇宙の存在」という概念は、シリーズものの映画作品などでよく用いられています。これには「マルチバース」という単語が用いられていますが、これは「自分たちのいる世界(バース)とは別に他の世界が並行して無数に存在する」という考え方の名称です。このマルチバースは、決してファンタジーの世界だけにあるものではなく、現実の宇宙にも言えることなのです。これを、「多元宇宙論」と言い、れっきとした科学です。

多元宇宙論には、「ブラックホールの先にある」「紙のように重なっている」など、さまざまな説があります。なかでも近年注目されているのは、宇宙を1つの泡のつぶに見立て、お湯が沸騰すると泡が沸き立つように、無数の宇宙が泡のように生まれているという「泡宇宙理論」です。こうして生まれた〝泡宇宙〟は少しずつ物理法則が異なるなど、必ずしも同じではないと考えられています。しかし、マルチバースの間を移動することはできないとされ、現時点では、わたしたちには観測することもできないと考えられています。

しかし長年、ブラックホールは「あるだろう」と言われていただけで、じつはその姿さえわかっていませんでした。基本的に、天体の観測は可視光を用いて行われるため、光さえ飲み込んでしまうブラックホールは、地球での観測が非常に難しい天体だったのです。しかし2019年にはじめて観測に成功しました。

また、2022年には、わたしたちの住む太陽系が属している天の河銀河の中心にある、「いて座A*(エースター)」と呼ばれるブラックホールの観測にも成功しています。光さえも抜け出せなくなる巨大な重力を持っているブラックホールですが、他の天体と同じように、その重力によって恒星が周囲を回っているとされています。では、実際にブラックホールに吸い込まれたとしたら、物質はどう変化するのでしょう?

このブラックホールに吸い込まれる境界のことを「事象の地平面」と呼びます。ブラックホールに吸い込まれた星は、細い糸状になってしまいます。これは実際にヨーロッパの天文台で観測され、スパゲッティ化現象と言われます。しかし、星のほとんどは外に吹き飛ばされ、実際に吸い込まれたあとどうなるのかはわかっていません。ブラックホールについての観測技術は年々高度になっており、今後もブラックホールの研究は進むと考えられています。

しかし、わたしたちが生きている間に、宇宙の謎がすべて解明されることはあり得ません。太陽の活動周期でさえ、約11年。一人の研究者が観測できる回数は10回にも満たないのです。だからこそ、世界中の多くの研究者たちが1つひとつの功績を積み重ね、それを受け継いでいかなくてはなりません。

民間人の宇宙旅行や、人による月面探査の可能性、火星への有人飛行、中国の宇宙ステーション建設など、観測以外でもさまざまな面で、宇宙が注目されることが増えている近年。わからないことが多いからこそ、わずかな発見でさえわたしたちにとっては重要な出来事となります。今後もさらに増えていくことが予想される宇宙に関するニュース。科学として、哲学として、政治として、エンタメとして、宇宙の楽しみ方は無限大なのです。

星を読み解く技術は何千年と受け継がれ、やがて「宇宙」という壮大な世界の存在を知ることになります。わたしたちの住む地球は、太陽という恒星の引力によって公転する1つの惑星に過ぎず、その太陽もまた、天の河銀河という、巨大な星の集合体に属している、数多の恒星の1つに過ぎません。

宇宙はどこまで広がっているのか、その果てはどうなっているのか、全体の形、そのはじまり──今なお世界中の天文学者たちが無限とも呼べる世界に挑み続けています。しかし、宇宙について解明しているのは全体の5%にも満たず、〝ほとんど何もわかっていない〟と言われるほど、未だに未知の存在なのです。

今回はそんな宇宙の謎の一部をご紹介していきます。

宇宙の大半をしめる謎の物体

地球上と違い、宇宙空間に空気はありません。アニメや映画などでは、宇宙空間で爆発音が鳴ったり、ビームが飛び交う音がしたりという演出がよく見られます。しかし、現実の宇宙では音の振動を伝える空気がないため、基本的には無音の世界が広がっています。だからといって、宇宙空間全体が真空かというと、それは違うと考えられています。この10年の研究でわかったことは、宇宙の3割はダークマターという光と反応しない物質で占められており、残りの大半はダークエネルギーという未知のエネルギーで満たされているということでした。ダークマターは重力を介して物質と相互干渉できると考えられているものの、その正体は宇宙全体の巨大な謎として扱われており、これが解明できればノーベル賞受賞どころか、この世界の真理に一歩近づけるといっても過言でもないのです。

見ることも観測することもできない存在が、宇宙空間に満ちているとわかっているのかというと、観測されている宇宙には、一部に万有引力の法則にそぐわない事象が見られるのです。万有引力の法則は、この世界の揺るがない法則であり、これが崩壊してしまうとこの宇宙も、星々も、そしてわたしたち人も、その形を保つことさえできなくなると言われています。そのため、この法則が崩れている場所があるとしたら、そこには何か別の力が働いていることになります。それがダークマターとダークエネルギーだと考えられているのです。

宇宙は1つじゃない? 多元宇宙論とは?

このように、未知の物質で満ちている宇宙ですが、その外側はどうなっているのでしょう? その起源は? また、同じような宇宙が別にあるということはないのでしょうか?こうした疑問は、天文学者ならずとも多くの人が考えたことがあるかもしれません。なかでも、「似たような異なる宇宙の存在」という概念は、シリーズものの映画作品などでよく用いられています。これには「マルチバース」という単語が用いられていますが、これは「自分たちのいる世界(バース)とは別に他の世界が並行して無数に存在する」という考え方の名称です。このマルチバースは、決してファンタジーの世界だけにあるものではなく、現実の宇宙にも言えることなのです。これを、「多元宇宙論」と言い、れっきとした科学です。

多元宇宙論には、「ブラックホールの先にある」「紙のように重なっている」など、さまざまな説があります。なかでも近年注目されているのは、宇宙を1つの泡のつぶに見立て、お湯が沸騰すると泡が沸き立つように、無数の宇宙が泡のように生まれているという「泡宇宙理論」です。こうして生まれた〝泡宇宙〟は少しずつ物理法則が異なるなど、必ずしも同じではないと考えられています。しかし、マルチバースの間を移動することはできないとされ、現時点では、わたしたちには観測することもできないと考えられています。

ようやく観測できた謎の天体・ブラックホール

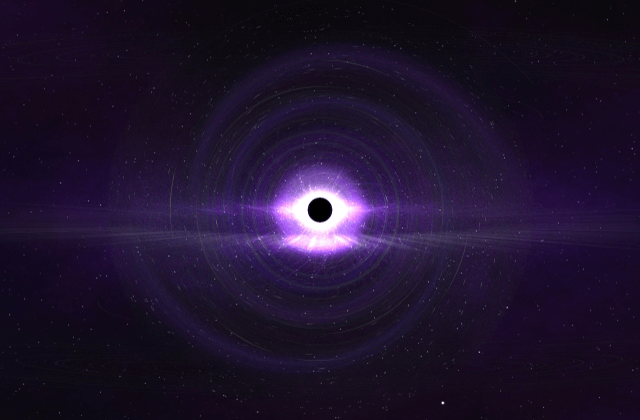

別の宇宙に繋がっているともされていたブラックホールもまた、謎の多い天体です。ブラックホールそのものは、巨大な恒星が超新星爆発をしたあとにできると考えられていますが、なかには超新星爆発と異なる成長を遂げたものもあるとされています。しかし長年、ブラックホールは「あるだろう」と言われていただけで、じつはその姿さえわかっていませんでした。基本的に、天体の観測は可視光を用いて行われるため、光さえ飲み込んでしまうブラックホールは、地球での観測が非常に難しい天体だったのです。しかし2019年にはじめて観測に成功しました。

また、2022年には、わたしたちの住む太陽系が属している天の河銀河の中心にある、「いて座A*(エースター)」と呼ばれるブラックホールの観測にも成功しています。光さえも抜け出せなくなる巨大な重力を持っているブラックホールですが、他の天体と同じように、その重力によって恒星が周囲を回っているとされています。では、実際にブラックホールに吸い込まれたとしたら、物質はどう変化するのでしょう?

このブラックホールに吸い込まれる境界のことを「事象の地平面」と呼びます。ブラックホールに吸い込まれた星は、細い糸状になってしまいます。これは実際にヨーロッパの天文台で観測され、スパゲッティ化現象と言われます。しかし、星のほとんどは外に吹き飛ばされ、実際に吸い込まれたあとどうなるのかはわかっていません。ブラックホールについての観測技術は年々高度になっており、今後もブラックホールの研究は進むと考えられています。

壮大な宇宙の謎に挑み続ける

それまで当たり前だと思われていたものが、科学の発展とともに大きく覆るのが天文学の世界です。近年、NASAによる新しい宇宙望遠鏡「ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡」が、鮮やかな宇宙の姿を地球に届けています。アメリカでは宇宙軍が設立され、「宇宙人は本当に存在しているのか?」といった議論も白熱しています。しかし、わたしたちが生きている間に、宇宙の謎がすべて解明されることはあり得ません。太陽の活動周期でさえ、約11年。一人の研究者が観測できる回数は10回にも満たないのです。だからこそ、世界中の多くの研究者たちが1つひとつの功績を積み重ね、それを受け継いでいかなくてはなりません。

民間人の宇宙旅行や、人による月面探査の可能性、火星への有人飛行、中国の宇宙ステーション建設など、観測以外でもさまざまな面で、宇宙が注目されることが増えている近年。わからないことが多いからこそ、わずかな発見でさえわたしたちにとっては重要な出来事となります。今後もさらに増えていくことが予想される宇宙に関するニュース。科学として、哲学として、政治として、エンタメとして、宇宙の楽しみ方は無限大なのです。

人気の講義ランキングTOP20

2025年のテンミニッツ・アカデミーを振り返る

テンミニッツ・アカデミー編集部