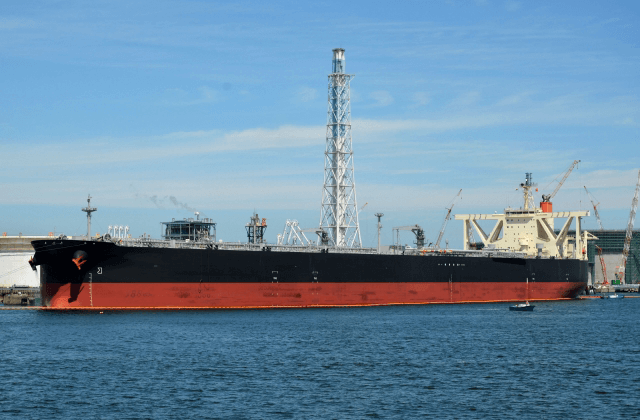

タンカーの船底はなぜ赤い?

四方を海に囲まれた日本列島。国は「海洋立国」というスローガンを掲げ、海洋教育プログラムの充実を図っています。でも、身近に接する機会が少ない海や船のことは、大人になっても知らない人が多いのが実情。たとえば、タンカーの船底はなぜ赤いのか? 船会社自らが発信する情報が今、人気を集めています。

タンカーの船底はなぜ赤いのか? という質問に答えるのは笹木重雄社長自身。「フジツボなどがつかないようにするためです」と、答えは明快です。船が港などに停泊している間、海水に接触している船底部分にはフジツボ、イガイ、ホヤ、コケムシ、ヒドラ、海藻などがつきます。とくにフジツボは強固に張り付く厄介者で、船舶の大敵です。

こうした海洋生物から船底を防御する試みは、紀元前から行われています。古くは古代ギリシャ人・フェニキア人の軍船にタールやワックスが塗られ、防腐とともに海洋生物の付着を防ごうとしていました。古代ローマでは、船底外板を鉛の板で覆うという方法が考えられましたが、鉛板の重量が航行の足かせとなるため、試行錯誤を繰り返します。

銅板が用いられたのは、18世紀に入ってからのイギリス海軍による工夫です。鉛板ではフナクイムシしか防げませんでしたが、銅はフジツボなどの貝類の付着も制御します。木造船が主流を外れるまで、銅板被覆は標準装備となります。

鉄鋼船の時代に入り、1960年代頃は有機スズ塗料が持ちられていたこともありますが、環境への悪影響のため廃止されています。現在は海洋生物への影響に配慮し、亜酸化銅の粉末に合成樹脂を配合した塗料が主流になっています。この亜酸化銅が赤褐色のため、船底が赤くなるのです。

船底塗料として亜酸化銅を含む防汚塗料を用いるため、大型船の底が赤くなると言いましたが、赤でなければその役目は果たせないのでしょうか?

「原材料が赤色の物が最も安価ですが、費用を追加すると他の色にすることもできます。例えば、漁船などでは魚に気づかれにくい青色にされるケースもあるようです」と、笹木社長。

塗装するためには最初に船体の水洗いを行い、塗膜の傷んだ部分をグラインダーで削り、鉄が露出した部分にさび止めを塗装、その後に亜酸化銅を含んだ塗料を塗るとのこと。この作業には4~5日かかり、東幸海運タンカーでは年に一度ドック入りして、1年で溶けるだけの塗料を用いるのだそう。

YouTubeで紹介されている「ひなた」(総トン数3796GT、船体長104.6m)の場合、年間のペンキ代だけで約220万円、さらにメンテナンスの人件費を加えると毎年400~500万円かかるといいます。

言われてみればなるほどの「タンカーの底が赤い理由」、納得いただけたと思います。「東光海運タンカーの日常」では、こうした【バックステージツアー】のほか、試運転の【ライブ中継】や【日常編】など、ほかでは見られない動画がたっぷり。海について知りたくなったら、気軽にのぞいてみてはいかがでしょうか。

社長自らYouTubeで解説する動画で答えがすぐわかる

情報発信しているのは、神戸市東灘区の「東幸海運株式会社」。1956年から主に内航タンカー事業を展開する同社では、海の仕事をアピールするため、2020年よりYouTubeで「東幸海運タンカーの日常」を発信。登録者数3万人以上、動画再生回数は900万回(2023年2月現在)は、タンカー業界No.1として、日々ファンを増やしています。タンカーの船底はなぜ赤いのか? という質問に答えるのは笹木重雄社長自身。「フジツボなどがつかないようにするためです」と、答えは明快です。船が港などに停泊している間、海水に接触している船底部分にはフジツボ、イガイ、ホヤ、コケムシ、ヒドラ、海藻などがつきます。とくにフジツボは強固に張り付く厄介者で、船舶の大敵です。

こうした海洋生物から船底を防御する試みは、紀元前から行われています。古くは古代ギリシャ人・フェニキア人の軍船にタールやワックスが塗られ、防腐とともに海洋生物の付着を防ごうとしていました。古代ローマでは、船底外板を鉛の板で覆うという方法が考えられましたが、鉛板の重量が航行の足かせとなるため、試行錯誤を繰り返します。

銅板が用いられたのは、18世紀に入ってからのイギリス海軍による工夫です。鉛板ではフナクイムシしか防げませんでしたが、銅はフジツボなどの貝類の付着も制御します。木造船が主流を外れるまで、銅板被覆は標準装備となります。

鉄鋼船の時代に入り、1960年代頃は有機スズ塗料が持ちられていたこともありますが、環境への悪影響のため廃止されています。現在は海洋生物への影響に配慮し、亜酸化銅の粉末に合成樹脂を配合した塗料が主流になっています。この亜酸化銅が赤褐色のため、船底が赤くなるのです。

「赤くする」ための手間やコストはどのぐらい?

フジツボなどの海洋生物が付着すると、摩擦抵抗によってスピードが低下し、燃費も悪化します。笹木社長のコメントでは、「普段14.5ノット(時速26.8km)出るタンカー船が12ノット(時速22km)以下になることもあります」とのこと。大きなエネルギーロスとともに経済的な負担が大きくなるのですね。船底塗料として亜酸化銅を含む防汚塗料を用いるため、大型船の底が赤くなると言いましたが、赤でなければその役目は果たせないのでしょうか?

「原材料が赤色の物が最も安価ですが、費用を追加すると他の色にすることもできます。例えば、漁船などでは魚に気づかれにくい青色にされるケースもあるようです」と、笹木社長。

塗装するためには最初に船体の水洗いを行い、塗膜の傷んだ部分をグラインダーで削り、鉄が露出した部分にさび止めを塗装、その後に亜酸化銅を含んだ塗料を塗るとのこと。この作業には4~5日かかり、東幸海運タンカーでは年に一度ドック入りして、1年で溶けるだけの塗料を用いるのだそう。

YouTubeで紹介されている「ひなた」(総トン数3796GT、船体長104.6m)の場合、年間のペンキ代だけで約220万円、さらにメンテナンスの人件費を加えると毎年400~500万円かかるといいます。

言われてみればなるほどの「タンカーの底が赤い理由」、納得いただけたと思います。「東光海運タンカーの日常」では、こうした【バックステージツアー】のほか、試運転の【ライブ中継】や【日常編】など、ほかでは見られない動画がたっぷり。海について知りたくなったら、気軽にのぞいてみてはいかがでしょうか。

<参考動画>

タンカーの船の底を内航船のドックで社長が解説してみた!内航タンカーひなたの船底 東幸海運株式会社【船の常識】【バックステージツアー】

https://www.youtube.com/watch?v=SiiiN8VgIEE

<参考サイト> ・船底を守る - 赤い塗料 - 日本銅センター

http://www.jcda.or.jp/Portals/0/resource/center/shuppan/dou182/d182_03.pdf

・知ってた?タンカーの船底はなぜ赤い? 海運会社社長の解説が「こんなにくわしい説明は初めて」と話題│まいどなニュース

https://maidonanews.jp/article/14809843

タンカーの船の底を内航船のドックで社長が解説してみた!内航タンカーひなたの船底 東幸海運株式会社【船の常識】【バックステージツアー】

https://www.youtube.com/watch?v=SiiiN8VgIEE

<参考サイト> ・船底を守る - 赤い塗料 - 日本銅センター

http://www.jcda.or.jp/Portals/0/resource/center/shuppan/dou182/d182_03.pdf

・知ってた?タンカーの船底はなぜ赤い? 海運会社社長の解説が「こんなにくわしい説明は初めて」と話題│まいどなニュース

https://maidonanews.jp/article/14809843

人気の講義ランキングTOP20

『種の起源』…ダーウィンとウォレスの自然淘汰の理論

長谷川眞理子