テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

『なぜ、おかしの名前はパピプペポが多いのか?』でめぐる「ことば」の旅

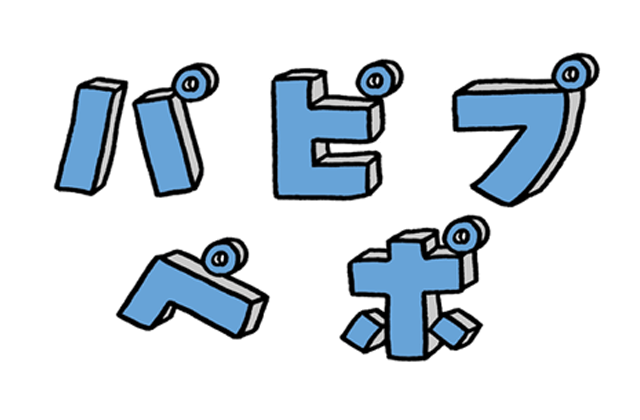

私たちが普段何気なく使っている「ことば」には、多くの不思議や魅力が秘められています。例えば、お菓子の名前に「パピプペポ」の音が多いのはなぜでしょうか。あるいは、「日本」は「にほん」と「にっぽん」、どちらで呼ぶのが正しいのでしょうか。このような日常の中で感じるちょっとした疑問に言語学者が本気で答えたのが、今回ご紹介する『なぜ、おかしの名前はパピプペポが多いのか? 言語学者、小学生の質問に本気で答える』(川原繁人著、ディスカヴァー・トゥエンティワン)です。

集まった質問は「日本語で「゛(濁点)」や「゜(半濁点)」が付けられない文字があるのはなぜ?」「原始人はどうやってしゃべっていたの?」といった、子どもならではの視点から言語学の核心を突くような質問ばかりです。これらの質問に応じて、川原氏が小学生たちにも理解できる説明で行った授業が、雰囲気そのままに対話形式で再現されています。

川原氏は新進気鋭の言語学者です。マサチューセッツ大学で博士号を取得し、ジョージア大学やラトガーズ大学でのキャリアを経て、現職の慶應義塾大学言語文化研究所教授として活動されています。『「あ」は「い」より大きい!?』(ひつじ書房)、『音声学者、娘とことばの不思議に飛び込む』(朝日出版社)、『フリースタイル言語学』(大和書房)など多くの著作があります。

川原氏の専門は、言語学の中でも音声学という分野です。音声学とは人間が言語を使うときに発する「声の仕組み」を研究する学問で、「私たちは、そもそもどうやって声を出しているのか」「どのように口の中を動かしたらどのような音が出るのか」といった疑問を解き明かそうとするものだといいます。この音声学の観点から、川原氏は日本語ラップの韻パターンの分析や、ポケモンやプリキュアなどを題材にした独創性の高い研究を展開しています。

川原氏は音声学の観点からいくつかの理由を挙げています。最初の理由は、「ぱ行」の音が日本人にとって「外国っぽさ」を連想させるから、というものです。

現在の私たちが「はひふへほ」と言っているものは、昔の日本語では「ぱぴぷぺぽ」だったようです。これは上田萬年という学者が明らかにしました。その後、日本語ではなぜか「はひふへほ」になってしまったけれど、近代になって外国語のことば(外来語)を表すために「ぱ行」の音が復活しました。

このような経緯もあって、私たちは「ぱ行」から「外国っぽさ」を感じるのだそうです。「パピコ」も「パイの実」も洋菓子ですから、商品名をつけるときに「外国っぽさ」を出したかったのではないかと川原氏は推測しています。

また、「ぱ行」の音はかわいらしさや親しみやすさを感じる特徴があるため、それも関係しているのではないかと指摘されています。例えば、AKB48の島崎遥香さんの愛称は「ぱるる」で、女優の中山美穂さんは「みぽりん(ミポリン)」と呼ばれています。このように、芸能人の愛称には「ぱ行」が使われることがありますが、これは「ぱ行=かわいい」という響きがあるからです。この分析は、両唇音が「かわいい」と感じられるという音声学の知見に基づいています。

川原氏は、濁音が喚起する「強い」「大きい」というイメージを理由に挙げています。人間は濁音を発声するとき、口の中が大きく膨らみます。ちょうど口の中が風船のように膨らみ、発音と同時にしぼむような感じです。授業では静音と濁音を発声したときの咽頭付近のMRI画像を比較して、実際に濁音発生時のほうが大きくなっていることを確認しています。そして、この口の中が大きくなる動きが、「濁音=大きい」という直感を生み出しているのだといいます。

また、ポケモンは成長して進化することがありますが、進化後のポケモンの名前にも興味深い傾向があるといいます。川原氏はポケモンの進化レベルと名前に含まれる濁音の数の関係について調査しました。すると、ポケモンは進化するにつれて名前に含まれる濁音の数が増えることがわかりました。また、名前の長さについても同様の傾向がみられるといいます。

面白いことに、このような現象は日本語に特有のものではなく、英語や中国語、ロシア語などさまざまな言語に共通しているのだそうです。ポケモンのような身近なところから、人類に共通する普遍的な何かを考察できるところが言語学研究の魅力の一つだと川原氏は言います。

まず、本書は小学生にも理解できるように書かれているため、言語学や「ことば」に興味があっても専門的すぎる内容には手を出しにくいという人におすすめできます。先生と生徒の対話形式で展開されるため、読みやすく入門書として最適です。

また、大人にとって「ことば」はあまりに身近すぎる存在であるため、かえってその不思議な魅力や奥深さを感じにくくなっているかもしれません。しかし、本書は小学生ならではの柔軟な発想に触れることができるため、そこから「ことば」の本質や新たな魅力に気づくことができるのです。

それから、教育関係者や教員を目指す人にとっても本書は有益です。川原氏が実際に行った授業をヒントにすることで、小学生への指導方法やそのための工夫、人にものを教えるときのポイントを学ぶことができます。

さらに本書は、知的好奇心旺盛な読者のためのサポートも充実しています。それぞれの内容ごとに「レベルアップ解説」でより詳しい情報や背景知識が提供されています。また、川原氏のホームページには「サポートページ」が用意されており、本書の理解をより深めるための動画や、本文中で触れられている研究論文のリンクがまとめられています。

ということで、身近な例から「ことば」のもつ魅力に迫る『なぜ、おかしの名前はパピプペポが多いのか?』で、あなたも言語学の世界に足を踏み入れて、「ことば」の旅に出てみてはいかがでしょうか。

「ことば」をめぐる言語学者と小学生の対話

言語学の一般向け入門書は数多くありますが、本書の最大の特徴は小学生を対象とした実際の授業にもとづいていることです。著者の川原繁人氏は和光小学校の4~6年生たちから事前に「ことば」に関する質問を募集し、その質問に答えていくという形式で授業を行いました。集まった質問は「日本語で「゛(濁点)」や「゜(半濁点)」が付けられない文字があるのはなぜ?」「原始人はどうやってしゃべっていたの?」といった、子どもならではの視点から言語学の核心を突くような質問ばかりです。これらの質問に応じて、川原氏が小学生たちにも理解できる説明で行った授業が、雰囲気そのままに対話形式で再現されています。

川原氏は新進気鋭の言語学者です。マサチューセッツ大学で博士号を取得し、ジョージア大学やラトガーズ大学でのキャリアを経て、現職の慶應義塾大学言語文化研究所教授として活動されています。『「あ」は「い」より大きい!?』(ひつじ書房)、『音声学者、娘とことばの不思議に飛び込む』(朝日出版社)、『フリースタイル言語学』(大和書房)など多くの著作があります。

川原氏の専門は、言語学の中でも音声学という分野です。音声学とは人間が言語を使うときに発する「声の仕組み」を研究する学問で、「私たちは、そもそもどうやって声を出しているのか」「どのように口の中を動かしたらどのような音が出るのか」といった疑問を解き明かそうとするものだといいます。この音声学の観点から、川原氏は日本語ラップの韻パターンの分析や、ポケモンやプリキュアなどを題材にした独創性の高い研究を展開しています。

おかしの名前に「パピプペポ」がよく使われているのはなぜ?

本書の内容の一部を紹介していきましょう。まず、タイトルにもなっている「なぜ、おかしの名前はパピプペポが多いのか?」という疑問です。質問者の小学生は、「パピコ」「パイの実」「チョコパイ」「アポロ」「ポイフル」といった商品名を挙げています。言われてみれば、確かに「ぱ(パ)行」の音が目立ちます。なぜなのでしょうか。川原氏は音声学の観点からいくつかの理由を挙げています。最初の理由は、「ぱ行」の音が日本人にとって「外国っぽさ」を連想させるから、というものです。

現在の私たちが「はひふへほ」と言っているものは、昔の日本語では「ぱぴぷぺぽ」だったようです。これは上田萬年という学者が明らかにしました。その後、日本語ではなぜか「はひふへほ」になってしまったけれど、近代になって外国語のことば(外来語)を表すために「ぱ行」の音が復活しました。

このような経緯もあって、私たちは「ぱ行」から「外国っぽさ」を感じるのだそうです。「パピコ」も「パイの実」も洋菓子ですから、商品名をつけるときに「外国っぽさ」を出したかったのではないかと川原氏は推測しています。

また、「ぱ行」の音はかわいらしさや親しみやすさを感じる特徴があるため、それも関係しているのではないかと指摘されています。例えば、AKB48の島崎遥香さんの愛称は「ぱるる」で、女優の中山美穂さんは「みぽりん(ミポリン)」と呼ばれています。このように、芸能人の愛称には「ぱ行」が使われることがありますが、これは「ぱ行=かわいい」という響きがあるからです。この分析は、両唇音が「かわいい」と感じられるという音声学の知見に基づいています。

「ピィ」と「グラードン」、強そうなポケモンはどっち?

続いて、ポケモンの名前を言語学的に分析した例を紹介しましょう。川原氏は小学生たちに「ここに大きいポケモンと小さいポケモンがいるとして、それがピィとグラードンなら、大きい方はどちらだと思う?」と問いかけます。小学生たちは全員が「グラードンが大きい」と答えます。たしかに、直感的にグラードンのほうが大きくて強そうな気がしますが、なぜそのように感じるのでしょうか。川原氏は、濁音が喚起する「強い」「大きい」というイメージを理由に挙げています。人間は濁音を発声するとき、口の中が大きく膨らみます。ちょうど口の中が風船のように膨らみ、発音と同時にしぼむような感じです。授業では静音と濁音を発声したときの咽頭付近のMRI画像を比較して、実際に濁音発生時のほうが大きくなっていることを確認しています。そして、この口の中が大きくなる動きが、「濁音=大きい」という直感を生み出しているのだといいます。

また、ポケモンは成長して進化することがありますが、進化後のポケモンの名前にも興味深い傾向があるといいます。川原氏はポケモンの進化レベルと名前に含まれる濁音の数の関係について調査しました。すると、ポケモンは進化するにつれて名前に含まれる濁音の数が増えることがわかりました。また、名前の長さについても同様の傾向がみられるといいます。

面白いことに、このような現象は日本語に特有のものではなく、英語や中国語、ロシア語などさまざまな言語に共通しているのだそうです。ポケモンのような身近なところから、人類に共通する普遍的な何かを考察できるところが言語学研究の魅力の一つだと川原氏は言います。

本書を読むべき三つの理由

本書は小学生向けの授業がもとになっていますが、大人の読者にとってはどうでしょうか。川原氏は三つほど読むべき理由を挙げています。まず、本書は小学生にも理解できるように書かれているため、言語学や「ことば」に興味があっても専門的すぎる内容には手を出しにくいという人におすすめできます。先生と生徒の対話形式で展開されるため、読みやすく入門書として最適です。

また、大人にとって「ことば」はあまりに身近すぎる存在であるため、かえってその不思議な魅力や奥深さを感じにくくなっているかもしれません。しかし、本書は小学生ならではの柔軟な発想に触れることができるため、そこから「ことば」の本質や新たな魅力に気づくことができるのです。

それから、教育関係者や教員を目指す人にとっても本書は有益です。川原氏が実際に行った授業をヒントにすることで、小学生への指導方法やそのための工夫、人にものを教えるときのポイントを学ぶことができます。

さらに本書は、知的好奇心旺盛な読者のためのサポートも充実しています。それぞれの内容ごとに「レベルアップ解説」でより詳しい情報や背景知識が提供されています。また、川原氏のホームページには「サポートページ」が用意されており、本書の理解をより深めるための動画や、本文中で触れられている研究論文のリンクがまとめられています。

ということで、身近な例から「ことば」のもつ魅力に迫る『なぜ、おかしの名前はパピプペポが多いのか?』で、あなたも言語学の世界に足を踏み入れて、「ことば」の旅に出てみてはいかがでしょうか。

<参考文献>

『なぜ、おかしの名前はパピプペポが多いのか? 言語学者、小学生の質問に本気で答える』(川原繁人著、ディスカヴァー・トゥエンティワン)

https://d21.co.jp/book/detail/978-4-7993-2975-7

<参考サイト>

川原繁人氏のホームページ

http://user.keio.ac.jp/~kawahara/index_j.html

川原繁人氏のツイッター(現X)

https://twitter.com/PhoneticsKeio?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

『なぜ、おかしの名前はパピプペポが多いのか? 言語学者、小学生の質問に本気で答える』(川原繁人著、ディスカヴァー・トゥエンティワン)

https://d21.co.jp/book/detail/978-4-7993-2975-7

<参考サイト>

川原繁人氏のホームページ

http://user.keio.ac.jp/~kawahara/index_j.html

川原繁人氏のツイッター(現X)

https://twitter.com/PhoneticsKeio?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

人気の講義ランキングTOP20

高市政権の今後は「明治維新」の歴史から見えてくる!?

テンミニッツ・アカデミー編集部