銭湯はどこへ消えた?

憩いの場、宣伝の場としての銭湯

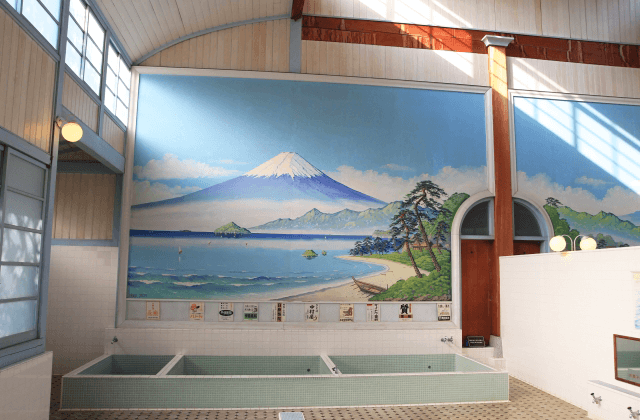

江戸時代に大流行して以来、庶民の憩いの場として心と身体をほぐしてくれた銭湯。銭湯全盛期の昭和40年代には、ご近所さんが集っては世間話に盛り上がり、風呂あがりにビンのコーヒー牛乳をひと息で飲み干す風景が、馴染み深い庶民文化のワンシーンでした。また、朝風呂を堪能することも、粋なライフスタイルとして親しまれてきました。そして、銭湯といえば忘れてはいけないのが銭湯絵。浴場の壁にペンキで富士山などを描いた銭湯絵は、日本の職人技が光る大衆アートとして人々の目を楽しませたものです。

交流の場として賑わった銭湯からは大ヒットの銭湯アイテムも誕生しました。それが黄色のカラーリングで有名な「ケロリン桶(おけ)」です。ケロリンとは内外薬品が大正14年に発売した解毒鎮痛剤のこと。睦和商事が広告媒体としての銭湯の社交力に目を付けたのが、ケロリン桶誕生のきっかけでした。昭和30年代後半、丈夫で清潔さを保ちやすいプラスチック製品は高価でしたが、ケロリンの宣伝文句を桶の底に印刷することで広告費を得て、睦和商事は販売価格を下げることに成功したのです。昭和38年に販売されたケロリン桶は、これまでに全国の銭湯、ホテル、レジャー施設で250万個以上が使われてきました。

今では、内外薬品が「守るべき銭湯文化」としてケロリン桶事業を継承しています。ケロリン桶誕生秘話は、銭湯が「広告媒体」としても機能していたことをうかがわせるエピソードのひとつです。

10年で40%の銭湯が姿を消した……

かつての賑わいやいずこへ。レジャースポットとしてスーパー銭湯が盛り上がりをみせる一方で、銭湯を取り巻くのは「相次ぐ廃業」という暗いニュースばかりです。実際のところ、銭湯はどれくらい減っているのでしょうか。令和4年度末時点の数字として厚生労働省がまとめた「衛生行政報告例」を見てみましょう。

令和4年度末時点での「一般公衆浴場」、つまり町の銭湯の数は全国で3,000軒。平成29年度末では3,729軒、平成24年度末では4,804軒だったので、10年間で約40パーセントの銭湯が姿を消したことになります。昭和40年代前半に全盛期を迎えた銭湯は経営者の高齢化、風呂なしアパートの減少などにより、廃業の波がとまらないことがわかります。

参考までに都道県別のデータをみると、令和4年度末でもっとも銭湯が多いのは東京467軒。そこに大阪の400軒、青森の276軒、鹿児島の255軒、北海道の218、兵庫の147軒、京都の143軒が続きます。それ以外のほとんどは50軒を切る状況。山形ではついに0件、茨城、島根、佐賀ではわずか1軒を数えるにとどまり、この4県では銭湯文化は風前の灯火となっています。また、人口に対する軒数の割合でいうと、青森には銭湯文化が根付いていることもわかります。

映画にドラマ。銭湯の灯は消えない

銭湯は今や、熱心な愛好家や、交流の場として楽しむ町のお年寄りが支えているのが現状。しかし、そんな苦境のなかでも銭湯文化を守り、味わおうとするアクションは根強くおこっています。10年以上前の話ですが平成24年には、阿部寛さん主演の映画『テルマエ・ロマエ』が若い映画ファンを中心にヒット。現代の日本にタイムスリップした古代ローマの風呂設計技師が現代の銭湯文化に出会うストーリーですが、銭湯が物語の舞台として魅力的に描かれました。また、2023年には「"お湯"を愛する全ての人々に贈るお風呂エンタメ」として映画『湯道』が公開。『おくりびと』脚本の小山薫堂さん×『マスカレード』シリーズ製作陣、俳優の生田斗真さん、濱田岳さん、女優の橋本環奈さんなどの超豪華出演者による映画です。生田斗真さん演じる建築家の三浦史朗が、ひょんなことから亡き父が遺した実家の銭湯「まるきん温泉」の店主として数日間過ごす中で目の当たりにする人間模様を描いた作品です。

仕事から帰宅した後、身体の凝りをほぐしに近所の銭湯に足をむける30代、40代の方の話も最近、耳にするようになりました。銭湯の効用を求める人が増えているのでしょう。銭湯のゆったりした時間が流れる銭湯のムードは仕事に疲れた心も癒してくれます。気軽におこなえる日常のリラクゼーションとしても、銭湯の灯を残していきたいものです。

<参考サイト>

・厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/36-19a.html

・湯道

https://yudo-movie.jp/

・厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/36-19a.html

・湯道

https://yudo-movie.jp/

人気の講義ランキングTOP20

適者生存ではない…進化論とスペンサーの社会進化論は別物

長谷川眞理子