●典拠となる序文を書いた万葉歌人は大伴旅人ではないか

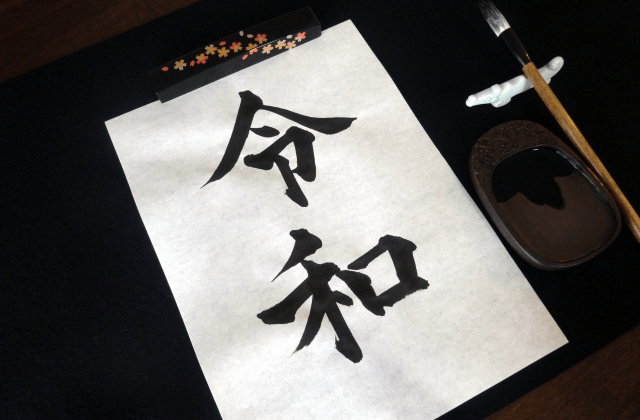

こんにちは。今日は、新しい元号として発表された「令和」の出典であるといわれた『万葉集』「梅花謌卅二首并序(梅花の歌三十二首、并せて序)」とされている部分について、ご説明したいと思います。

現在、「梅花の歌三十二種の序文」の作者は、大伴旅人ではないかとする意見が最も有力です。漢文で書かれた文章なので、簡単にご紹介していくため、まず全文を読み上げてみましょう。

「天平二年正月十三日に、帥老(そちらう)の宅(いへ)に萃(あつ)まりて、宴会を申(の)べたり。

時に初春の令月にして、気淑(よ)く風和(やはら)ぐ。梅は鏡前の粉を披(ひら)き、蘭は珮後(はいご)の香(かう)を薫(かを)らす。しかのみにあらず、曙(あけぼの)の嶺(みね)に雲移り、松は羅(うすもの)を掛(か)けて盖(きぬがさ)を傾(かたぶ)け、夕(ゆふへ)の岫(くき)に霧(きり)結び、鳥はうすものに封(と)ぢられて林に迷ふ。庭に新蝶舞ひ、空には故雁帰る。

ここに、天を盖(きぬがさ)にし地(つち)を坐(しきゐ)にし、膝(ひざ)を促(ちかづ)け觴(さかづき)を飛ばす。言(こと)を一室(いっしつ)の裏(うち)に忘れ、衿(ころものくび)を煙霞(えんか)の外(そと)に開く。淡然(たんぜん)に自(みづか)ら放(ほしいまま)にし、快然(くわいぜん)に自(みづか)ら足(た)りぬ。

若(も)し翰苑(かんゑん)にあらずは、何(なに)を以(もち)てか情(こころ)をの(手偏に「慮」)べむ。詩に落梅(らくばい)の篇(へん)を紀(しる)す。古(いにしへ)と今(いま)と夫(そ)れ何か異ならむ。宜(よろ)しく園梅(ゑんばい)を賦(ふ)して、聊(いささ)かに短詠を成すべし。」

●三十二の梅の歌を導き寄せる壮大な序文の意味

簡単に訳してみましょう。

「天平二年正月十三日、大宰帥旅人卿の邸宅に集まって、宴会を開く。

折しも初春正月の良い月で、外気は心地よく、風は穏やかである。梅は鏡の前のお白粉のような色に花開き、蘭は匂い袋の従える香のように薫っている。それだけではない、夜明けの嶺には雲が移り来て、松はその雲のベールを掛けてまるで絹傘をさしかけたように見え、夕方の山の穴には霧が立ちこめ、鳥はその霧の薄絹に閉じ込められて林の中で迷っている。庭には生まれたばかりの...