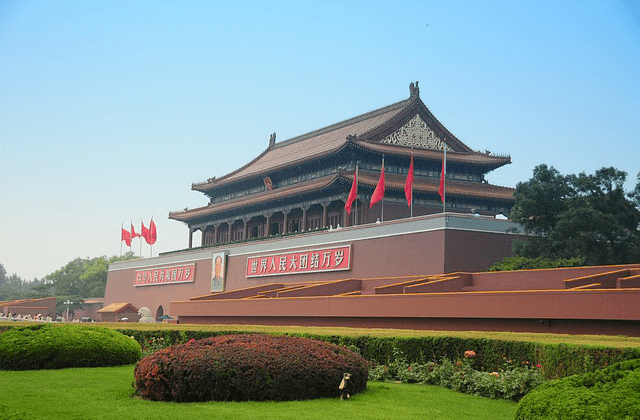

●天安門事件から導きだされる2大テーマ-冷戦終焉と中国の経済成長

今年2019年は天安門事件から30年たちました。世界史の中で非常に大きな役割、大きなインパクトを与えた天安門事件ですが、実は4月にテンミニッツTVで「平成の30年」についてお話をしました。平成の30年は日本人にとっては意味のある30年ですが、世界史の中ではそれほど大きな意味はありません。

むしろ、天安門事件の後、中国は大きく変化しました。「エレファントカーブ」についての講義の時、中国の中間層が増加したため、エレファントカーブにおける中国ファクターは大きいというお話をしました。

それから、図を見ていただくと分かると思いますが、天安門事件の後の30年の中国の経済発展というのは目覚ましいものがあり、実質GDPは世界第2位、購買力平価でいくと世界1位となります。

では、ここで大きく2つ問題を考えてみます。1つは冷戦終焉に果たした天安門事件の役割についてです。もう1つは、ソ連、あるいは東欧圏の体制崩壊ということを目にしていながら、なぜ中国は体制崩壊を免れたのか、そして、経済成長をしたのか、ということです。それが今回の大きなテーマです。

●天安門から吹いた東風がソ連・東欧へ

私の個人的な経験で申し上げれば、ハーバード大学にいた時に、社会学者のエズラ・ヴォーゲル先生としばしばお会いすることがありました。特に外国人、あるいは中国人の学者などがハーバードに訪問した時に、一緒に中華料理店でお話をする機会があったり、またはセミナーの前の食事に招かれて、会話をする機会があったのです。

そこで、天安門事件について中国の学者にこう言ったことがあります。「なぜ、暴動に対して戦車を出したのか」と。その時の答えは非常に単純で、放水車や催涙ガス、機動隊の装甲車のようなものがなかったからだという返事でした。佐々淳行さん(初代内閣安全保障室長、元警察・防衛官僚)にお会いした時、彼は「天安門事件以降に中国に行って、いわゆる暴鎮(暴動を鎮圧する機動隊の活動)についていろいろ教えたことがあります」と仰っていました。

ヴォーゲル先生に私の1つの仮説、考えを申し上げました。その時は、「天安門事件というのは、非常に強い東風(偏西風の逆)が吹いて、ソ連・東欧圏の体制崩壊の原因になった。その風がもう一遍、中...